マーケティングオートメーション(MA)におけるリードスコアリングは、見込み顧客の購買意欲や興味関心を数値化し、営業活動の優先順位をつけるための仕組みです。しかし、実際に多くの企業で「スコアを導入しても期待した成果が出ない」という課題が発生しています。

そこで本記事では、MAスコアリングの構築に失敗する根本的な原因から、最新の設計アプローチ、業界別の成功事例、海外先進企業の取り組みまでを網羅的に解説します。

- なぜ機能しない?従来のMAのスコアリングモデルの限界

- 購買行動の複雑性をMAのスコアリングモデルに組み込む設計アプローチ

- 6ステップで解説|MAスコアリングモデルの設計・運用手順

- 【業界別】MAのスコアリングモデルの設計事例4選

- MAスコアリングの代替手段?海外B2B企業が実践するリード適格事例4選

- 設定に使える!MAのスコアリングモデルの評価項目4選

- MAのスコアリング結果の分析幅を広げる4つの視点

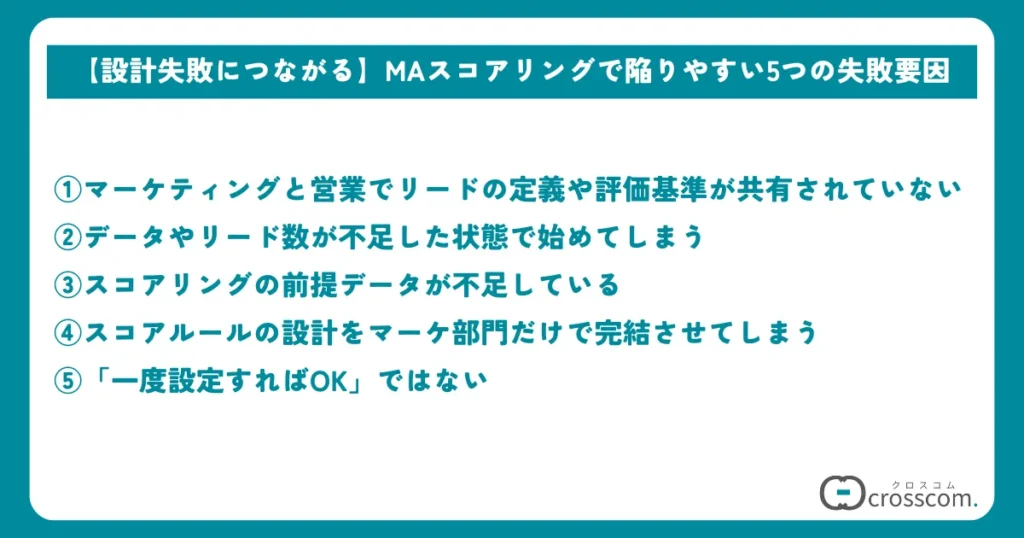

- 【設計失敗につながる】MAスコアリングで陥りやすい5つの失敗要因

- MAツールの運用支援に強い企業9選

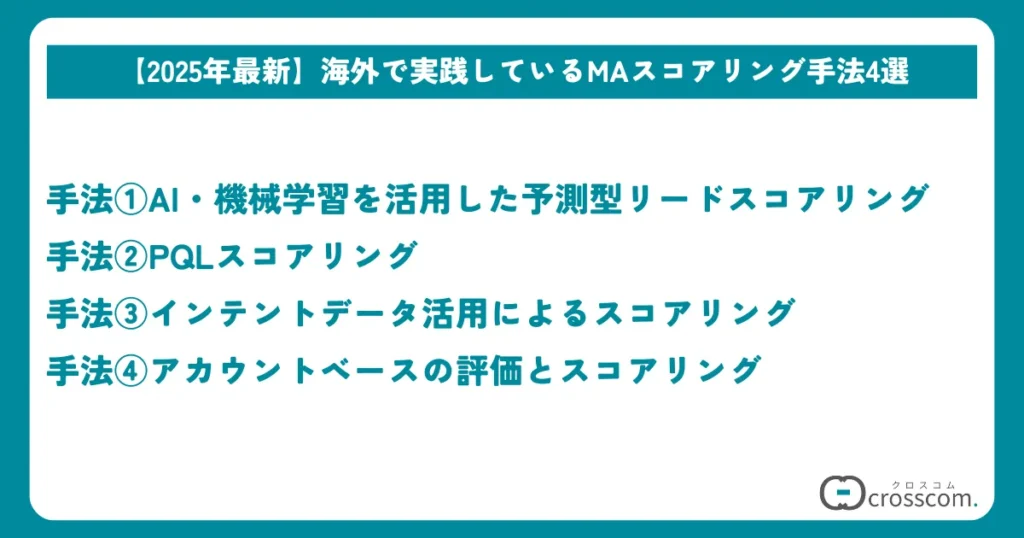

- 【2025年最新】海外で実践しているMAスコアリング手法4選

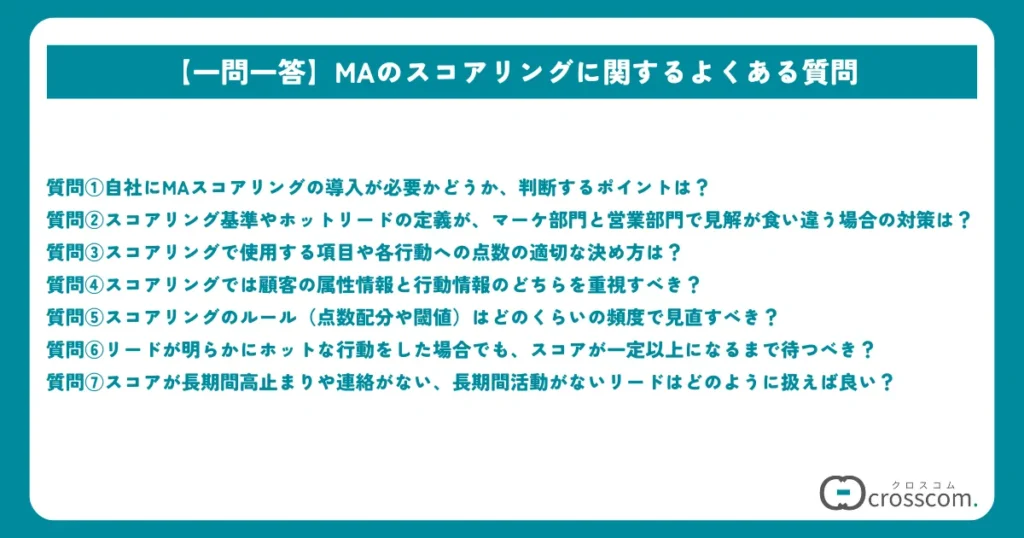

- 【一問一答】MAのスコアリングに関するよくある質問

- 顧客の行動実態に基づいてスコアリングを設計しましょう

当社はBtoB中小企業の商談化支援を中心とした、メールマーケティングやMA導入・運用、マーケティング戦略設計に強い会社です。

「商談数が増えない」「コンテンツ案が思いつかない」「どう改善すればいいか分からない」というお悩みがあればお気軽にご相談ください!無料の壁打ち相談も受付けております。

この記事を書いた人

合同会社クロスコムの代表|専門商社にて7年間のBtoB営業を経て、マーケティング業界に参入。中小企業を中心に100社以上のBtoBマーケティング戦略設計や施策実行を支援。MA構築・運用とコンテンツ企画制作による商談数拡大の支援が得意。

なぜ機能しない?従来のMAのスコアリングモデルの限界

多くの企業がリードスコアリングの仕組みを構築しているにもかかわらず、営業部門からは「マーケが渡してくるリードは質が低い」という不満が、一方でマーケティング部門は「適切にスコアリングしているのに営業が活用してくれない」と感じるなど、スコアリングの機能不全が見られています。

ここでは、従来のMAのスコアリングモデルがなぜ機能しないかについて、現代のB2B購買プロセスの特徴と、従来の単純加点型スコアリングの観点で詳しく見ていきます。

B2B購買プロセスの非線形性と複数意思決定者の影響

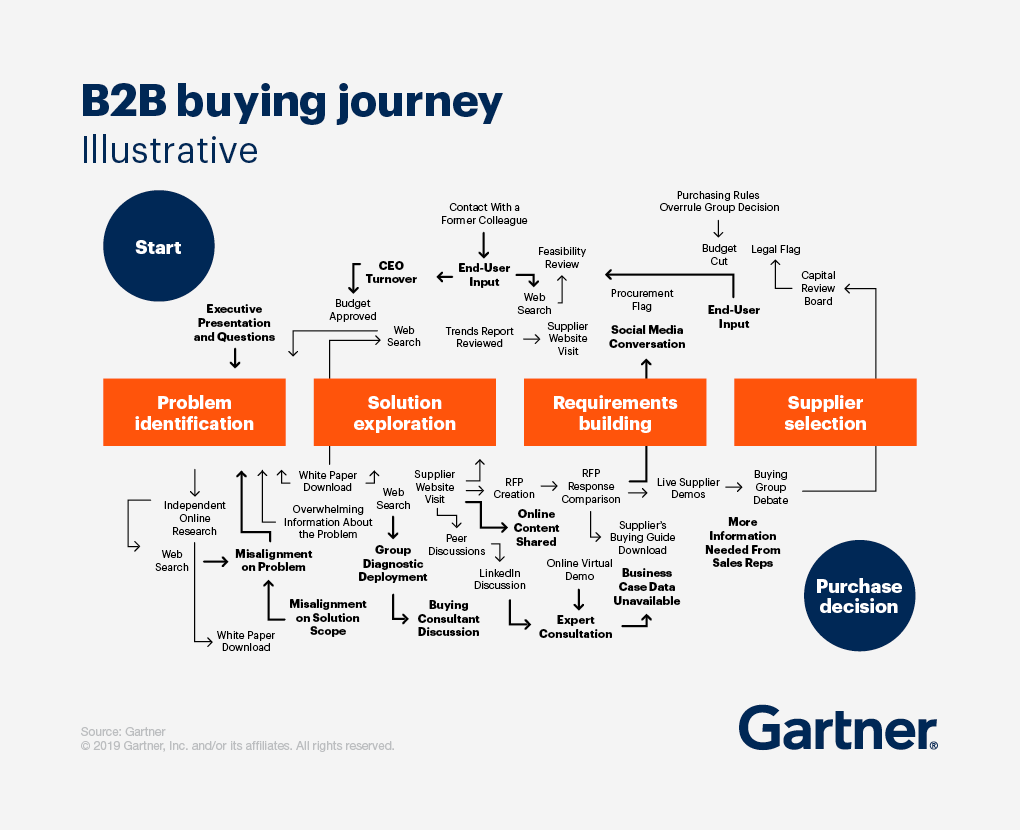

B2B顧客の購買プロセスは、従来想定されていた一直線のファネルではなく、必要な検討ステップを前後に行き来するループ状のプロセスであることが、ガートナー社調査で明らかになっています。

その調査内容によれば、「典型的なB2B購買では、購入に至るまでに6つのジョブ(課題の認識、解決策の模索、要件定義、サプライヤー選定、検証、合意形成)を少なくとも一度は行き戻りする」とされます。この「行きつ戻りつ」の構造上、リードは直線的に購買検討タスクをこなしていくのではなく、一度情報収集段階に戻ったり、ほかにもっと良い解決策がないかと調べなおすことが多いため、企業は断続的・反復的な接点を持ち続ける必要があります。

また、企業の購買行動にかかわる人物は、担当窓口だけではありません。B2B購買行動には、平均して約11人もの関係者が1つのB意思決定に関与しています。他部署や経営層、ほかメンバーなどがそれぞれ異なる情報を収集し評価するため、企業側から見ると断片的な情報を総合的に評価して、対策を打つ必要があります。

したがって、リードスコアリングモデルの設計時には、「購買プロセスは直線的ではなく行きつ戻りつが一般的で、かつ意思決定はさまざまな目標や役割を持った人たちで形成されたチームで行われる」という前提を置くことが重要です。

実態に即していない単純加点型スコアリングモデル

一般的なMAツールに実装されたリードスコアリングは、リードの行動や属性ごとに点数を割り振り、それを単純加算していくルールベースの方式が主流です。「メールを開封したら5点加算」「資料ダウンロードで10点加算」といった具合にスコアが積み上がっていきますが、このルールベース加点モデルにはいくつかの深刻な限界があると指摘されています。

- 非線形行動の見落とし

- スコア配分の恣意性と精度不足

- 一人のリード単位の限界

非線形行動の見落とし

単純加算ではリードの行動の順序やタイミングを考慮できず、購買意欲の高まりと離脱のような動的変化を捉えにくいです。

例えば、半年間接点がなかったリードが最近また活動を再開した場合でも、過去の点数が残ったままでは実際以上に熱心なリードと誤解する可能性があります。このように、スコアの時系列的な妥当性を確保できない点が課題です。

スコア配分の恣意性と精度不足

また、従来型モデルでは、スコア設定がマーケターの経験や勘に頼りがちで、統計的な裏付けを欠いた恣意的な重み付けになりやすいといわれています。

たとえば「メールクリックが3点で、ホワイトペーパーDLが10点だけど、この点数差の根拠は?」と尋ねられた場合、その根拠が説明できるかで、そのスコアの妥当性が変わってきます。もし説明ができない場合、これまでの経験や一般的な情報から判断した、恣意的なスコア設定であると考えられます。結果、営業に引き渡しても実際には低確度なリードが多く混ざる問題を引き起こします。

担当窓口1人へスコアリング

担当窓口個人をスコアリング対象とするため、意思決定者全体の温度感は測れません。同じ企業から複数の担当者がそれぞれ情報収集していても、従来モデルでは個々のスコアが散在するだけで「まとまった購買意欲」として評価されにくいからです。

特にB2Bでは、単独のMQL(Marketing Qualified Lead)より、意思決定にかかわる人たちで形成されたグループ”DMU”(Decision Making Unit)を捉えないと、顧客の正しい意思決定を支援できなくなってしまいます。

以上のような理由から、単純加点型のスコアリングモデルでは、B2B購買プロセスの実態に即したリードの見極めが難しいでしょう。

購買行動の複雑性をMAのスコアリングモデルに組み込む設計アプローチ

このような従来型のスコアリングの限界を克服するには、B2B購買の複雑な実態を反映した新しい設計アプローチが必要です。具体的なスコアリング設計方法の前に、ここではMA運用のスコアリングを上手く活用している企業のアプローチについて解説します。

①マルチタッチアトリビューションモデルの導入

顧客の非線形な購買行動を捉えるには、まずリードの全行程における行動データを分析してスコアリングする思想が重要です。

具体的には、マルチタッチアトリビューションの考え方を導入し、リードが経由したすべての接点に適切な重み付けを行って総合的な関与度合いを算出します。ファーストタッチやラストタッチだけに注目する従来のアトリビューション手法に対して、マルチタッチモデルでは複数チャネル・複数回のインタラクションすべてを考慮し、実際のコンバージョン行動をより正確に反映したスコアへ調整することができます。

複数のチャネルで何度も相互作用した顧客ほどコンバージョンが高い傾向があることから、スコア設計にマルチタッチアトリビューションモデルを導入することは有効だといえるでしょう。

②ジャーニーベースのスコアリング

さらに進んだアプローチとして、ジャーニーベースのリードスコアリングがあります。これはリードの孤立した単発行動ではなく、購買プロセス全体での一連の行動パターンに基づいて評価する手法です。

たとえば、「ウェブサイト上で価格ページを週に5回訪問し、その間に製品比較のホワイトペーパーもダウンロードしたリード」は、単にニュースレターを開いただけのリードよりも購買意向が強い可能性があるとして高いスコアを与えることが検討できます。

また、現実の購買検討ではリードの熱量が上がったり下がったりします。そこで、モデル上も一定期間アクションが無ければスコアを減点・減衰させる「ネガティブスコアリング」「スコア減衰」の概念も、設計において重要な考え方です。MAツールでも時間経過によるスコア減衰機能は備わっており、「フォーム送信で10点加算」のスコアは1ヶ月後に自動的に半減して5点になる、とルール設定すれば、直近の関心を重視する動的モデルとして活用できるようになります。

③アカウントベース視点の導入

複数人による意思決定という前提条件に対しては、リード個人ではなく企業アカウント単位や購買グループ単位でスコアリングするアプローチも有効です。近年一般化しているアカウントベースドマーケティング(ABM)では、特定のターゲット企業全体を1つの単位とみなし、その企業に属する複数の接点(リード)の情報を統合してマーケティングを行います。リードスコアリングでもこのABMを応用して、「個人」スコアから「アカウント」スコアへ視野を広げる動きが見られます。

アカウントベースのリードスコアリングでは、まず重視するターゲット企業を定め、次にその企業内の各リードに対して個別スコアを計算、そして個別スコアを合算・統合することで、企業全体の総合スコアを算出していきます。たとえば「対象企業内で、経営層と現場担当の双方がウェビナー参加や資料請求を行っている」場合、個々のリードはまだ点数が低くても組織単位では有望と判断できるでしょう。

営業・マーケティングチームは、基本的に高スコアのアカウントへ優先的にリソースを割きますが、特にB2Bでは購入意思決定に必ず複数のステークホルダーが関与するため、個人スコアではなくアカウントスコアリングによって組織全体のエンゲージメントを捉えることが精度の高いアプローチにつながるといえるでしょう。

④バイインググループ視点の導入

さらに発展的な視点として、「バイインググループ」の考えかたがあります。これは、一つの企業アカウント内でも、製品ごとの購買プロジェクト単位(関与メンバーの集合)でスコアリング、アプローチしようとするものです。

ABMでは企業全体をひとまとめに扱いますが、実際には同じ会社でも案件ごとに異なる部門・メンバーが購買委員会を構成することがあります。そこでバイインググループ戦略では、「特定の案件について共同で意思決定している人々の集団」として見極め、グループ全体を対象にエンゲージメントを高めることに注力します。

バイインググループは、アカウントスコアの考え方を保ちつつ、さらに細かな購買単位でフォーカスするアプローチで、特にソリューションが多岐にわたる企業や大企業案件で効果的とされています。MQL(個人単位のリード指標)中心のモデルから購買グループ中心のモデルへ移行することが有効だと、一部の企業から評されているようです。

⑤機械学習・AIによる予測的リードスコアリング

しかし、先述してきた高度なスコアリングモデルを、人的にルール設計・管理するのは非常に困難です。そこで近年では、機械学習を活用した予測的リードスコアリングにも注目が集まっています。

予測的リードスコアリングでは、過去のコンバージョンデータやリード行動データをAIが学習し、将来コンバージョンしそうなリードを確率的に予測するモデルを構築することができます。従来のようにマーケターがルールと点数を「仮決め」するのではなく、データから最適な重み付けを発見するアプローチです。

長期化・複雑化したB2B購買プロセスでは「従来型の静的なスコアリングではペースや複雑性についていけない」ため、リアルタイムで行動パターンを捉える予測モデルが、特に営業側で必要とされています。AIは、人間には見落としがちな微妙な行動パターン(「一週間で価格ページ5回訪問」「深夜に技術資料を連続閲覧」など)も大量のデータから学習し、それらが実際の受注とどう相関するかを踏まえてスコアリングできるので大変有用です。

6ステップで解説|MAスコアリングモデルの設計・運用手順

MAスコアリングモデルの導入に関する必要な考え方を説明したところで、ここでは、MAのスコアリングモデルの初期設定と運用を6つのステップに分けて詳しく解説します。

ステップ①管理しているリード情報を洗い出す

スコアリングモデル設計の第一歩は、自社が取得・管理しているリード情報を洗い出すことです。まずは、リードの属性(企業規模、業種など)や、ウェブ上での行動データ(ダウンロード資料、メール開封など)など、収集できる情報を整理しましょう。

この段階では、現在収集できているデータと、理想的には収集したいデータの両方をリストアップすることが有効です。たとえば、「役職情報は問い合わせフォームで取得できているが、部門情報は取得できていない」といった現状を把握できれば、今後のフォーム設計改善にもつながります。

もし十分なデータ量がない場合は、スコアリングより先にリード獲得やデータ整備を優先しましょう。スコアリングは一定のリード母数があって効果を発揮する機能であり、月間数十件程度のリードしかない状況でスコアリングモデルを導入しても、期待する費用対効果が得られないからです。

ステップ②マーケティング・営業間で送客基準を合意形成する

次に、マーケティング担当者と営業担当者で、送客すべきリードの定義やスコアリングの基準について合意しましょう。具体的には、「どの行動に何点を与えるか」「MQLからSQL(Sales Qualified Lead)への基準は何か」といった内容まで詰めていきます。

また、マーケと営業がリードステージ(リード、MQL、SQLの違いなど)の定義に対して共通理解をもっておくことが重要です。営業とマーケで「SQL=どの状態か」の理解がズレていると、せっかくのスコアモデルも無意味になってしまうからです。

たとえば、マーケ側が「スコア50点でMQL達成」と判断しても送客後に面談した営業が「まだ全然購買意思が固まっていない」と感じるようでは、スコアリングの見直しが必要でしょう。このようなギャップを埋めるためにも、設計段階から両部門が協働することを推奨します。

ステップ③スコアリングルールを策定する

合意した送客基準に基づき、つぎはスコアリングルールを策定していきます。各属性・行動に対しポイントを割り振り、仮のスコア計算式を作りましょう。「ホワイトペーパーをダウンロードしたら10点加算」「役職が経営層なら5点加算」「一定期間無活動なら5点減算」等です。※業種や保有コンテンツなど個々の状況によって具体的なスコアは異なりますので、次節の一般的なスコア事例をご覧ください。

重要なのはシンプルさで、初回は複雑にしすぎないことが肝心です。まずは5〜10項目程度の重要な要素に絞り、運用しながら徐々に項目を増やしていくアプローチを推奨します。スコア配分については営業にも確認を取り、特に重要な行動の重み(資料請求は価格ページ閲覧より高得点にする等)に大きな相違がないようすり合わせていきます。

基本的にはマーケティングが主導的にスコア点数をつけ、運用後にリードと直接会話した営業が、リードのビジネス課題や解決方法を理解したモデルの妥当性を高めることが重要です。たとえば「この業界のリードは、熱心に見えても実際は予算がないケースが多い」といった営業現場ならではの知見があれば、それを属性スコアに反映させるのも有効です。

ステップ④営業への送客時ルールを策定し、MAツールの設定に反映させる

スコアリングモデルを有効にしたら、営業への送客時ルールを策定します。リード情報画面にスコアを表示させ営業が即座に確認できるようにしたり、スコアが一定値を超えMQLに昇格したら、営業担当者へ通知を行い、具体的にフォローしてほしい内容を割り当てするといった施策が有効です。

一般的なMAツールでは、スコア閾値を満たした際に営業へリードのライフサイクルステージ転換の通知とあわせて、フォロータスクを自動作成するワークフローが設定できます。営業チームには事前にスコアの意味(何点以上が熱いリードか等)を周知しつつ、これまでどのようなコンテンツに接触してきたかを把握してもらうことで、よりリードの課題背景や課題を仮説立てしやすくなるでしょう。

そして、スコアリングルールと営業への送客ルールをMAツールの設定に反映させてから、本番運用に移行します。本番運用前に、想定通りにスコアが設定されているか、極端に高いスコアや低いスコアに偏っていないかなど確認してから実装しましょう。

ステップ⑤短期間運用してから結果を振り返る

そしてスコアリングを導入した後は、短期間運用して結果を振り返ることが大切です。たとえば、2〜4週間程度スコアリングを走らせ、一定数のリードがマーケから営業へ渡るか状況を観察しましょう。その間に記録すべき指標には、主に以下3つです。

- スコア分布とMQL数

- 高スコア帯リードの商談化率

- 営業からの定性フィードバック

スコア分布については、極端に多くのリードが高得点になっていないか、逆に全体にスコアが伸び悩んでいないかを確認します。また、営業がフォローすべき特定のリードステータス数が営業チームで捌けるかの実現可能性も、あわせて確認しましょう。

そして、一定以上のスコアを獲得した高スコア帯のリードが実際に商談につながった割合を追跡します。理想的には、スコア高い層ほど商談化率や成約率が高くなるようスコアリング設定しているはずです。しかし、もしスコア上位にも関わらず商談・成約につながらないケースが多い場合、「購買意欲を正しく捉えていない」スコアリングモデルになっている可能性があります。

その場合は、成約に至ったリードに注目し、その人たちのスコアが十分高かったかを確認することも重要でしょう。もし成約に至ったリードのスコアが低すぎたなら、スコアリングがリードの購買準備を正確に予測できていないサインです。営業からの定性フィードバックも活用して、「スコアは高いがこんな理由で案件にならなかった」「スコアは低めだが有望に思えるリードがいた」といった具体例をヒアリングすることで、数値からでは洞察できない示唆を得ることも重要です。

ステップ⑥運用結果を分析して改善する

短期間の運用で得られたデータと営業からのフィードバックを基に、スコアリングモデルの課題を特定します。「高スコアなのに商談化しないリードはなぜか」「低スコアでも成約したリードにはどんな共通点があるか」「どの行動指標が実際の受注と相関しているか」といった問いに対して、データ分析(定量面)と営業ヒアリング(定性面)を組み合わせて仮説検証します。

たとえば、定量分析で「ある業界カテゴリのリードはスコアが低くても成約率が高い」ことが分かれば、営業に確認して「その業界は今ニーズが高まっている」といった洞察を得て、該当業界にスコア加点する改善も可能です。数字が問題を示し、定性情報がその原因を教えてくれるので、この行動指標と定性情報のファクトを組み合わせたアプローチで、モデル精度を改善することができます。

【業界別】MAのスコアリングモデルの設計事例4選

MAのスコアリングモデルを設計する6つの手順をご紹介しましたが、理論だけでなく、実際に成果を上げている企業の事例を学ぶことで、自社への応用イメージが持てると思います。

そこで、ここでは4つの代表的な業界における具体的なスコアリング設計例を紹介します。自社の業界に近い事例を参考になれば幸いです。

事例①SaaS業界のスコアリング事例

B2B向けSaaS企業では、月に数百~数千件のリードが発生することも珍しくありません。購買までの意思決定プロセスは比較的早いこともありますが、競合サービスとの機能・価格比較が容易なため、潜在顧客はウェブ上で活発に情報収集します。その結果、「資料請求やウェビナー参加でリードは増えるが、本当に熱い(今すぐ商談化できる)見込み客を見極めづらい」という課題が生じがちです。

以下は、典型的なSaaS企業でのスコアリング項目例です。

- 記事ページ閲覧:+1点(情報収集の初期段階である可能性)

- ホワイトペーパーのダウンロード:+5点(課題解決イメージを持とうとしている可能性)

- サービスページ閲覧:+10点(具体的検討に入った可能性)

- 30日以上アクションがない:-20点(興味減退や他社検討の可能性)

- デモ/無料トライアルの申込:+30点

- 業種が人材紹介:+10点(人材紹介業へ提供できる便益が大きいため)

- 従業員300名以上:+10点(メインターゲット層に合致)

上述のようなスコアリングルールを設定し、合計スコアが一定の閾値を超えたリードをMQLと判定して営業に引き渡す運用を行います。例えば「スコア合計が50点以上になったらMQLとして営業に送客する」といった基準です。

ただし、SaaS製品の検討者は、比較的低リスクでトライアル可能なこともあり、興味を持つとまず製品スペックや価格を早期に確認する傾向があると、当社の経験上考えています。したがい、一見「料金ページ閲覧=購買検討」に思えても、実際には初期検討段階から料金情報に触れるケースも多いため、「スコア高の行動が必ずしも購入直前とは限らない」ことを留意すべきでしょう。

事例②住宅業界のスコアリング事例

住宅購入は、顧客にとって人生でも最大級の高額商品であり、検討期間が長くリスク回避志向が強いのが特徴です。モデルハウス見学や資料請求などの反響(問い合わせ)は多く獲得できても、その全てが「すぐ契約したい」わけではないため、営業現場では検討熟度の温度差に悩まされことが多いのではないでしょうか。

特に住宅業界では、お客様それぞれの検討熱度(購入意思の高さ)に応じて適切なアプローチを変える必要があり、スコアリングによって「今すぐ対応すべき顧客」を浮き彫りにすることが有用だと考えられています。たとえば、以下のスコアリング例などが挙げられます。

- 物件詳細ページを複数回閲覧:+10点

- 希望エリア・間取りなど詳細条件まで入力された問い合わせ:+20点

- 問い合わせフォームの自由記入欄が空白: -5点

- モデルハウス見学予約や個別相談会への参加:+30~+50点

住宅という高額商品を購入検討する顧客の心理には、慎重なリスク評価と十分な比較検討が考えられます。もし「具体的な物件名まで挙げる」「直近で入居したい」といった行動が分かると、顧客の住宅購入意欲が極めて高く、意思決定の時期が迫っていることが洞察できるでしょう。

参考記事:PENGUIN2「反響に優先順位を──賃貸仲介の新常識「リードスコアリング」活用術」

事例③人材紹介業界のスコアリング事例

人材紹介業界では、法人顧客(採用企業)に対するマーケティング活動でスコアリングを活用します。サービスの性質上、新規顧客(企業の採用担当者や経営者)のリード数は他業界ほど多くないかもしれませんが、一件一件の価値が高く、確度の高い企業を逃さず商談化することが重要です。たとえば、以下のスコアリング例が挙げられます。

- 従業員数500名以上の企業:+20点

- 経営層・人事部長クラスからの問い合わせ:+30点

- 採用時期が1~2ヶ月以内:+25点

- サービス内容・料金ページの閲覧:+10点

- 採用事例ページの閲覧:+15点

自社で求人募集しても集まらずに困っている企業は切羽詰まっており、各紹介会社のウェブサイトで料金や成功事例を広く調べて比較してから、問い合わせします。したがい、サイト上でサービスページを閲覧していることをスコアリングモデルに取り入れれば、営業に送客してフォローしてもらうよう連携するのが有効でしょう。

事例④マーケティング支援業界のスコアリング事例

マーケティング支援(マーケティング代理店やコンサル等)の企業では、無形商材としてコンサルティング要素が強いため、リード視点では期待成果物を評価しにくい側面をもっています。また、導入のハードルも高額なケースが多いため、見込み客の育成期間が長めである点が特徴です。たとえば、以下のスコアリング例が挙げられます。

- セミナー/Webinar参加:+5点(課題解決策に強い関心)

- サービス紹介ページの閲覧:+10点

- サービス資料ダウンロード:+30点

- 上場企業または従業員1000人以上の企業:+20点

- 業種が自社の得意領域:+10点

- 問い合わせ担当者がマーケ責任者クラス:+15点

マーケティング支援サービスを導入検討する企業は、「自社では解決できない課題への危機感」と「外部の専門家に頼る不安・期待」の大きく2つの心理が存在しています。自社のリード獲得が頭打ちで困っているマーケ責任者は、何とか現状を打破しようと情報収集しますが、このとき具体的な解決策(外部パートナー活用)の選択肢を提供するかどうかがポイントです。その解決策に関連するコンテンツに対してスコア設定するのが有効でしょう。

MAスコアリングの代替手段?海外B2B企業が実践するリード適格事例4選

業界別企業で紹介したスコアリング事例ですが、実は海外B2B企業では、スコアリングではなく特定の行動に基づいた「リード適格」を行っています。ここでは、海外の先進的なB2B企業4社の実践例を紹介します。

事例①Slack|コラボレーションSaaS

Slackはプロダクト主導のリード育成戦略を採用し、フリーミアムモデルでの実利用データを製品適格リードの中心に据えています。ユーザーがサービスを試用する非線形なジャーニーに合わせ、製品内の利用状況が購買意向へ移行した明確なサイン(PQL:Product-Qualified Lead)を重視する思想を取り入れていますが、要はユーザーが「興味」から「購買検討」へ進んだことを、PQLというリードステータスとして識別させているというわけです。

具体的には、Slackでは、チームがツール利用開始後2週間以内に無料メッセージ数上限の2,000件を超えると、アカウントはPQLとみなされます。この閾値の設定で、チームはSlackのコアバリューである簡単なコミュニケーションとファイル共有を体験でき、有料プランへのアップグレードによるより大きなメリットを期待するよう喚起しています。

事例②Zendesk|カスタマーサポートSaaS

Zendeskでは、従来の静的なリードスコアモデルを抜本的に見直し、製品トライアル内での本格的な利用行動をスコアの中核に据える方針を採りました。旧来は属性情報(職種・業種など)や表面的なデジタル行動を中心にスコアリングしていましたが、高スコアのリードでも成約率がランダムリードと変わらないという検証結果が出たため、より「購入意思を示すシグナル」にフォーカスする設計思想へ転換しています。

特に高く評価しているのは、トライアル期間中のキーモーメントとなる行動です。たとえば、「カスタマー向けのヘルプセンターを構築した」「チケット管理システムを設定した」といったアクションは、相当に工数と意思を要するため極めて重要視されます。Zendeskでは実際に、これら手間のかかる設定を完了した顧客は製品の価値を理解し始めている明確なサインであるとして、リードスコアを大幅に引き上げています。

また、B2B購買の長期化・断続性を考慮し、Zendeskではスコアの減衰とリサイクルの仕組みを取り入れています。あるリードが一度高スコアに達してもその後18か月以上まったくエンゲージしない場合、依然高スコアのまま営業フォローリストに残るのは適切でないため、時間経過による減点を実施しているのです。

もし、一定期間アクションが無ければスコアからポイントを引いていき、興味が冷めたリードは自然とスコアが低下するルールになっています。こうした有効期限付きのスコアにすることで、営業は「今まさに検討中」のリードにリソースを集中できるわけです。

事例③Bersin & Associates|HRリサーチ・コンサルティング

人事領域のリサーチ提供・コンサル業であるBersin社は、長期かつ複雑な購買プロセスに対応すべくリードスコアリングを導入しました。具体的には、MAとCRMの連携によるリードナーチャリング体制の中で、「いつ営業担当に引き渡すべきか」を客観指標で判断しています。実際、導入から1年足らずで営業に送付するリード数を半減させつつ売上を41%伸ばす成果を上げています。

スコアリング方法として、属性面では、「ターゲットとなる組織の種類と規模」を重視し、同社が狙うFortune1000クラス・従業員5000人超の企業からのリードであれば即MQL相当、加えてリードの職位レベルも評価し、VP以上の役職なら大きく加点してます。一方、学生・個人コンサル・自営業者など明らかに購買可能性が低い属性は初期段階で自動的に失格(スコア0扱い)とし、どれだけ行動しても営業へ渡さないルールとしています。

また、行動面では主にウェブ上の接点をスコア化しています。Bersin社サイトでリサーチ記事を読む、要約レポートをダウンロード、無料会員に登録、動画コンテンツを視聴、ウェビナーに登録・参加、年次カンファレンスに登録、あるいは個別レポートを購入するといった行為にはそれぞれポイントを与えます。中でも有料サービスに直結する行動(レポート購入や有料会員登録)は高ポイントです。

事例④Frontline|ITコンサルティング

イギリス拠点の中小ITコンサル企業Frontline社では、マーケティング施策強化の一環としてHubSpotを導入し、シンプルなリードスコアリングを開始しました。営業チームの人数も限られている中、「興味の濃い見込み客を可視化して優先フォローするために、基本的なデジタル行動に点数を付けてホットリードを抽出しています。

具体的には、MAツールとして導入しているHubSpotの標準機能で取得できるデジタル行動データを中心にスコアリングしています。「マーケティングメールを開封した」「メール内リンクをクリックした」「ウェブサイトを訪問した」「資料請求フォームに記入した」等のイベント発生時に、一律で5〜10ポイントを付与するルールを設定しました。基本的には誰が来ても行動さえ起これば加点し、総合点で有望度を測るモデルを導入しています

しかし、Frontline社の見込み案件は決裁に時間を要することも多いため、一定期間(3ヶ月など)以上活動の無いリードは営業パイプライン上で「休眠」に移し、マーケティングの育成リストに戻します。その際、HubSpotスコアは必要に応じてリセットや減衰調整を行い、再びメール開封やサイト訪問といったエンゲージメントが復活すればゼロから加点し直す運用です。

こうすることで、一度営業に進んだけれど失注した見込み客が将来再度情報収集を始めた場合でも、スコアが再上昇して営業に再アサインされる仕組みになっています。

設定に使える!MAのスコアリングモデルの評価項目4選

ここまで業界別・海外B2B企業のスコアリング事例を紹介してきましたが、実際にMAのスコアリング設定でどのような評価項目を対象にすべきでしょうか。

ここでは、近年のB2B購買プロセスに特に重視される4つの評価項目について詳しく解説します。

項目①行動ベース

行動データはリードの関心度や購買意図を示す指標であり、マーケティングオートメーション上で追跡可能なあらゆる活動が含まれます。具体的には、以下の行動が評価対象として挙げられます。

- ウェブサイトでの行動(重要ページの閲覧やサイト訪問回数、特定ページでの滞在時間など)

- コンテンツのダウンロード(資料やホワイトペーパー、ケーススタディなどのゲートコンテンツ)

- メールのエンゲージメント(メルマガやキャンペーンメールの開封・クリック率、CTAリンクのクリック、メールへの返信)

- イベントやセミナー参加(ウェビナーやオンラインイベントへの登録・出席、展示会やカンファレンス等オフラインイベントへの参加)

- フォーム送信や問い合わせ(資料請求フォームの送信、デモ依頼や見積依頼の送信)

- ソーシャルメディアでのエンゲージメント(企業のSNS投稿へのいいね・シェア・コメント、関連する業界グループへの参加

これらの行動ベースの評価項目は、「リードがどれだけこちらのコンテンツや施策にエンゲージしているか」を示すもので、購買プロセスの後半(解決策の要件定義や、比較検討)に位置する行動ほど高スコアが与えられます。単なるブログ閲覧よりも、価格表のダウンロードや製品デモの申し込みの方が、より購買に近い意思表示とみなされ高得点になるのです。

一方で、長期間サイトを再訪しない、解約(購読停止)した、あるいは競合製品ページばかり閲覧している等のネガティブな行動は減点要素として扱われることもあります。行動スコアリングにおいては、定期的にどの行動が実際の受注に結び付いているかを分析し、スコア配分をチューニングすることが重要と指摘されています。

項目②属性ベース

属性データは、リードやその所属企業のプロフィール情報で、自社の理想的な顧客像(ICP)との適合度を測るための指標です。代表的な属性評価項目には、以下の項目があります。

- 役職・職種(リード個人の役職や職種、役割)

- 企業規模(リードが所属する企業の従業員数や売上規模)

- 業種(リード企業の業種・セグメント)

- 所在地や地域(ビジネス展開地域内かどうか、担当市場かどうか)

- その他の属性(部署、年間予算規模、導入している関連技術など)

営業担当よりも意思決定権を持つ役員クラスや担当部門の責任者級のリードには、高めのスコアを設定するのを推奨します。「CEO」「部長」「ITディレクター」など、決裁権限や意思決定への影響度の高さは重要な評価ポイントだからです。

こうした属性ベースの項目は、リードが自社の「理想的顧客プロフィール」に合致しているかを測るものではありますが、B2Bビジネスにおいては、「いかに課題解決できるか?」が最上位目的です。したがい、スコアリングにおいて最も優先されるべきは、課題解決に関連する情報が読み取れ安い行動ベースだと考えています。

項目③インテントデータ

近年、インテントデータ(購買意図データ)をリードスコアリングに組み込む事例も増えています。インテントデータとは、見込み顧客が特定の課題解決策や製品を積極的に調査・検討しているシグナルを示すデータです。

従来のWeb行動データとインテントデータの最も大きな違いは、「観測範囲」と「データが示す意味」にあります。

従来の行動データは、主に自社サイト内での動きに限定されていましたが、インテントデータは、より広い視野で見込み客の購買意図を捉えます。自社サイト内の行動だけでなく、自社が直接観測できない範囲での情報収集活動まで含まれるのです。

たとえば、以下の例が挙げられます。

従来の行動データ

- 自社のメルマガを開封した

- 自社の製品ページを閲覧した

- 自社の資料をダウンロードした

インテントデータ

- 業界メディアで「営業支援ツール 比較」という記事を複数閲覧(サードパーティデータ)

- G2などのレビューサイトで競合3社の評価を確認(サードパーティデータ)

- 自社の価格ページを繰り返し訪問(ファーストパーティデータ)

- LinkedInで「CRM導入事例」について投稿・コメント(ソーシャルシグナル)

従来の行動データからでは、「自社への関心」は分かりますが、「本当に購入を検討しているのか」「競合と比較しているのか」「どの段階にいるのか」は見えません。

しかしインテントデータには、この情報から、リードは「今まさに営業支援ツールの導入を検討しており、複数ベンダーを比較している購買プロセスの中盤にいる」ことが推察できます。つまり、単なる興味段階ではなく、具体的な購買意図を持った有望リードだと判断できるのです。

項目④アカウントベース

Account-Based Marketing(ABM)の文脈では、リードスコアリングは単なる個人評価ではなくアカウント(企業単位)での評価として発展します。実際に海外のMA支援企業は、ABMを採用する場合、一人ひとりのリードだけでなく、ターゲットアカウント全体のエンゲージメントを評価しています。

具体的なポイントとして、アカウント単位の属性評価と複数コンタクトの行動集計が重要になります。

まず、企業全体のアカウント属性では、「企業規模(従業員数や年間売上)」「業界における位置付け」「自社との戦略的適合度」などです。ABMでは、アカウント規模・業種がターゲットリストと合致しているかが極めて重要なため、スコアリングモデルにも組み込むのです。

そして複数コンタクトの行動集計では、特定アカウント内の複数の担当者が示す合計のエンゲージメントを評価します。たとえば、同じ企業から3名の担当者がそれぞれウェビナー参加・ホワイトペーパーダウンロード・製品デモ依頼といった行動を取った場合、個別のリードスコア以上にアカウント全体の購買意思が強いと判断できるのです。

MAのスコアリング結果の分析幅を広げる4つの視点

スコアリングモデルを構築し運用開始したあとは、継続的にスコアリングを見直し改善するための分析が重要です。ここでは、スコアリング結果をより深く理解し、モデルの精度向上につなげるための4つの分析視点を紹介します。

視点①行動頻度・回数

1つ目は「行動頻度・回数」です。具体的には、リードのサイト訪問や資料ダウンロードなど行動の頻度・回数に注目して分析します。実際、ある企業では「サイト訪問頻度の増加は購買意欲の高まりを示す」ことを確認し、この指標にスコアを加点することでコンバージョン率が向上しました。

また、行動の絶対的な回数だけでなく、行動頻度の変化に注目することも重要です。普段は月1回程度しかサイト訪問しなかったリードが、突然週3回訪問するようになった場合、何らかの購買検討が始まった可能性があります。こうした行動パターンの変化を捉えることで、最適なタイミングで営業アプローチをかけることができるでしょう。

視点②チャネル別接点

つぎに「チャネル別接点」の視点です。リードがどのチャネルを経由してエンゲージしたか(メール、ウェブ、SNS、イベント)を分析します。具体的には、実践企業はリードソース別のパフォーマンスを計測し、どのキャンペーンやチャネルが高い商談転換率を生み出しているかを監視しています。

たとえば、「ウェビナー経由のリードは商談化率が高い」等の洞察が得られれば、そのチャネルでの施策強化やスコア配分を調整することが有用です。逆に、特定のチャネル経由のリードが一貫して低い成約率を示す場合は、そのチャネルへの投資を見直すか、スコア配分を下げることを検討すべきでしょう。

視点③ペルソナ/属性別

つぎに「ペルソナ/属性別」の視点です。リードの属性(役職、業種、企業規模など)ごとにスコアや転換率の傾向を比較して分析します。具体的には、リードスコアが同程度でも意思決定者と現場担当者で商談化率に差はないか、特定業界のリードは他より成約しやすくないか、といった視点が挙げられます。

たとえば、ある企業では成約に至った案件の多くが特定業界に集中していることを発見し、スコアリングでその業界属性に高ポイントを割り振るよう調整しました。また、従来VPやChiefクラスに高スコアを与えていたものの、実際には現場マネージャー層の方が商談を動かしているケースもあり、分析によってそうしたギャップに気づいて役職スコアの見直しを行うこともあります。

企業規模による分析も有効です。中小企業向けの製品なのに大企業からのリードばかり高スコアになっている場合、スコアリングモデルが自社のターゲットとズレている可能性があります。成約実績を属性別に詳細に分析することで、本当のターゲット像が明確になる場合もあるのでぜひ取り入れてみてください。

視点④スコア分布とスコア範囲別転換率

つぎに「スコア分布とスコア範囲別転換率」の視点です。全リードのスコア分布を可視化し、高スコア帯のリード数や各レンジの成約率を確認して分析していきます。

理想的には、スコアが高いほど商談化率や成約率が段階的に上昇する相関関係が見られるはずです。しかし、もしスコアと成果の間に相関が見られなかったり、スコア分布が正規分布から大きく偏っている場合は、スコアリングモデル全体を見直す必要があります。

たとえば、「80点以上のリードは50点未満に比べ商談化率が2倍」といった相関が得られれば、スコア閾値(MQL基準)の妥当性を評価できます。逆に、高得点リード数が極端に少なければ、点数付けや基準を見直すべきかもしれません。

見直しの仕方として、ほとんどのリードが低スコアに集中している場合は、加点ルールが厳しすぎるか、リード獲得の質に問題が。逆に多くのリードが高スコアになっている場合は、スコアリングが甘すぎて選別機能を果たしていない可能性があるでしょう。

【設計失敗につながる】MAスコアリングで陥りやすい5つの失敗要因

スコアリングモデルの導入は多くの企業が挑戦していますが、期待した成果を得られずに終わるケースも少なくありません。ここでは、スコアリング設計でよく見られる失敗パターンについて解説します。

①マーケティングと営業でリードの定義や評価基準が共有されていない

マーケティングと営業の部門間の連携不足は、典型的な失敗要因です。

たとえば、マーケティング部側は「スコア50でMQL達成」と判断しても、営業部側が「まだ全然購買意思が固まっていない」と感じるようでは、スコアへの信頼が損なわれます。そうした場合は、スコア50点でどんな状態になっている想定か、もしなかった場合はどうスコアを修正すべきかのスコア基準について、関係者間で合意形成する必要があるでしょう。

そもそもスコアリングモデル自体が、組織内合意を得られず形骸化してしまう最たる失敗例なので、ぜひマーケティングと営業の部門間でリードの定義と評価基準は共有しておきましょう。

②データやリード数が不足した状態で始めてしまう

スコアリングは十分なリード数と履歴データがあってこそ効果があります。まだ数十件程度のリードしかない状態で「このスコア以上は商談化しやすい」と評価するなら、営業部門が全リードにアプローチしたほうが得られる情報が多いでしょう。

また、Webトラッキングやコンテンツ反応などの行動データが蓄積されていないと、モデル構築の材料が足りず主観に頼らざるを得なくなります。HubSpotのコミュニティでも「導入初期にはスコアリングよりまずリード獲得を優先すべき」と度々指摘されています。

一定以上のリード量(営業が手に余るほどのリードがある状態)になるまでは、スコアリングは後回しにし、まず母集団拡大と基本データの収集に注力すべきです。目安として、月間100件以上のリードが継続的に発生し、数ヶ月分の行動データが蓄積された段階でスコアリング導入を検討するのが適切でしょう。

③スコアリングの前提データが不足している

過去の顧客データや成約分析をしていない場合、「何が購買につながったのか」という仮説が弱いままスコア項目を決めがちです。「○○業界の企業は成約しやすい」「資料Aを見たリードは商談化率が高い」といった洞察がないままでは、スコア配分が主観的な推測になってしまいます。

したがい、自社のリードから顧客へのコンバージョン率や、顧客が購買に至るまでの典型行動を把握することが先決です。具体的に、過去1年間の成約案件を分析し、「成約に至ったリードはどのような属性を持っていたか」「どのような行動パターンを示していたか」「初回接触から成約までどのくらいの期間がかかったか」といった情報まで整理しておきましょう。

④スコアルールの設計をマーケ部門だけで完結させてしまう

マーケ担当者が自分の思い込みだけでスコア項目や点数を決めるのも、よくある失敗です。一人で全ての顧客接点を把握しているケースは稀で、特に営業やカスタマーサクセスの現場感覚を無視するとズレが生じやすいため、「営業から見た良いリードの条件」「マーケティング以外のチャネルでの接点」など営業部門の意見も考慮すべきでしょう。

先述した通り、具体的には、営業メンバーには試作したスコアルールをレビューしてもらい、「この条件は加点より必須条件では?」「この行動は重み付け過大では?」といったフィードバックを反映します。他部門を巻き込むことで、モデルへの組織的な納得感も高まり、営業現場でスコアが実際に活用される可能性が上がります。

一方、マーケと営業の仲が悪くコミュニケーションが無い場合、そもそも共同で有意義なスコアリングを設計するのは困難です。その場合はスコアリング導入前に部門間の関係修復やSLA(サービスレベル合意)の構築が必要になるでしょう。スコアリングは技術的な仕組みである以前に、組織的な協働が前提となる取り組みなのです。

⑤「一度設定すればOK」ではない

スコアリングは導入して終わりではなく、継続的に調整することが必要です。しかし初期導入時にその認識が無いと、「作って放置」で機能しなくなるリスクがあります。最初のスコアモデルが完璧でないのは当然であり、むしろ短期間で検証と改善を回すことが定石だといえます。

たとえば、四半期ごとにスコアリングモデルの有効性を検証し、必要に応じてルール修正を行うことも有効です。過剰な情報に触れている市場顧客の購買行動を把握することはとても難しいため、「設計してから定期的に改善する」意識をもって、スコアリングモデルを進化させていきましょう。

MAツールの運用支援に強い企業9選

MAスコアリングを効果的に運用するには、ツールの選定だけでなく、適切な支援パートナーの存在も重要です。スコアリングモデルの設計から実装、継続的な改善まで、専門知識を持つ支援企業のサポートを受けることで、より早く成果を実現できます。

MAツールの運用支援に強い企業の詳しい情報については、「MAツール運用支援会社の選び方とおすすめ企業」をご覧ください。各社の特徴や強み、サポート内容などを詳しく紹介しています。

【2025年最新】海外で実践しているMAスコアリング手法4選

グローバル市場では、従来型のルールベーススコアリングではない別の手法が次々と登場しています。ここでは、2025年現在、海外B2B企業が実践している6つの最先端スコアリング手法を紹介します。

手法①AI・機械学習を活用した予測型リードスコアリング

近年、人工知能や機械学習を活用した予測型リードスコアリングがB2BマーケティングのMA運用において急速に普及しています。膨大な顧客データをAIで分析し、将来の購買確度を予測してリードにスコアを付与する手法として、人手による直感的な評価に頼らない、リードの属性・行動パターンと成約との相関をアルゴリズムが自動で見出します。

従来はマーケターが「ホワイトペーパーをダウンロードしたら10点」などとルール設計していたものを、予測モデルでは過去の受注データから「購買につながりやすい非直感的な組み合わせ」を発見してスコアリングに反映できます。このアプローチによりリードの質が客観的かつ精緻に評価でき、営業チームは最も購入可能性の高いリードに集中できるようになるのです。

※参考記事:Tatvic「Predictive Lead Scoring in 2025: The AI Revolution Redefining Sales Strategy」

手法②PQLスコアリング

Product Qualified Lead(PQL)は近年台頭しているリード評価の指標で、自社製品やサービスを実際に使用・体験したことで生まれた有望リードを指します。とりわけSaaS企業における「プロダクトレッドグロース(PLG)」戦略の普及に伴い、無料トライアルやフリーミアム版の利用データをスコアリングに活用する動きが広がっています。

PQLスコアリングでは、従来のホワイトペーパー閲覧やメール開封数といった表面的な関心指標だけでなく、製品そのものへのエンゲージメント(ログイン頻度、使用した機能、トライアル中の達成マイルストーンなど)を重視します。「毎日アプリにログインしている」「主要機能を使いこなしている」といったユーザー行動は、単に資料ダウンロードしたリードよりはるかに購入意思が強いシグナルとみなされるわけです。

※参考記事:Tatvic「Goodbye MQLs: Why Product-Qualified Leads Drive Faster Growth」

手法③インテントデータ活用によるスコアリング

インテントデータには、自社サイト上の行動データなどファーストパーティーデータと、外部の情報源から収集されるサードパーティーデータの両方が含まれます。

前者は自社のウェブサイト訪問やメールクリック、製品トライアル内での動きなど自社で観測できる行動を示し、後者は業界のコンテンツプラットフォームやレビューサイト等での匿名ベースの行動から社名レベルで推定される関心動向を示します。

※参考記事:MARTAL GROUP「Lead Qualification Service: Using Analytics and Intent Data to Close More Deals」

手法④アカウントベースの評価とスコアリング

アカウントベースのスコアリングは、リード個人ではなく企業(アカウント)単位で購買確度を評価するアプローチです。B2Bの購買プロセスでは平均して6~11名の関与者(意思決定者や影響者)が存在すると言われ、個々のリードスコアだけを見ていては商機を正確に捉えられないケースが多々あるからです。

従来のリードスコアリングはあくまで一人ひとりの行動や属性を点数化したため、「ある有望アカウント内で3人が中程度の関心を示している」状況でも、バラバラに評価され見逃してしまう可能性がありました。

しかしアカウントベースのスコアリングでは、一つの企業に紐づくあらゆるデータポイントを合算・分析して「そのアカウントがどれほど商談成立に近いか」を数値化します。このアカウントスコアには、当該企業に属する全リードの行動(サイト訪問やメール応答など)の合計や、前述のインテントデータ(その企業の社名に紐づく外部シグナル)、さらには企業の規模・業界・売上高などの属性情報が含まれます。

※参考記事:Anteriad「How to improve account scoring for ABM with key data points」

【一問一答】MAのスコアリングに関するよくある質問

スコアリング導入や運用に関して、多くの企業が共通して抱える疑問があります。ここでは、実務でよく聞かれる7つの質問に対して、考え方とあわせて回答します。

質問①自社にMAスコアリングの導入が必要かどうか、判断するポイントは?

リードのボリュームと営業体制が、スコアリング導入の判断軸となります。なぜなら、スコアリングは大量のリードからホットリードを効率的に選別するために導入しているからです。

月間リード件数が多く、営業がすべてのリードに均等にアプローチできない状況では、スコアリングが優先度の判断基準として有用です。一方、リード数が少数で営業が全件に直接アプローチできる場合や、最初から問い合わせなどリードの質が担保されている場合は、スコアリングの必要性は低くなります。

質問②スコアリング基準やホットリードの定義が、マーケ部門と営業部門で見解が食い違う場合の対策は?

スコアリング設計の段階から営業を巻き込み、評価項目と点数配分を一緒に検討して策定しましょう。営業部門から「マーケが渡すリードは数だけ多く質が低い」と言われる背景には、両部門間で「確度の高いリード」の基準がズレていることが原因です。

具体的には、定例の連携ミーティングで営業からフィードバックをもらい、「どのスコア以上のリードをMQLとするか」「スコアに応じて営業は何をするか」といったルールをすり合わせしましょう。もし営業が実感する”温度感”とスコアが合致しない場合は、直ちにスコアリングルールを見直します。

質問③スコアリングで使用する項目や各行動への点数の適切な決め方は?

自社の過去データ分析に基づき、受注に寄与した要因に高い点数を割り振るのが理想です。多くの企業ではスコア配点を担当者の経験や勘で決めていますが、可能であれば統計的なアプローチで各項目の”重み”を算出すると客観性が増します。

具体的には、過去の商談データを集めて「受注に至ったリードはどんな属性・行動パターンだったか」を分析し、各要素の寄与度を数値化する方法があります。分析の結果「料金ページ閲覧は受注確率に強く影響→高得点」「ホワイトペーパー閲覧は軽微→低得点」と判断できれば、その重みに沿って点数を設定できます。

質問④スコアリングでは顧客の属性情報と行動情報のどちらを重視すべき?

行動情報を重視しましょう。なぜなら、課題解決に関する洞察が得られやすいデータは、属性ではなく行動だからです。

属性データは確かにリードが自社のターゲット像に合致するかを判断する上で有用ですが、それだけでは「今まさに何に困っているのか」「どんな解決策を探しているのか」という購買の本質的な動機を読み取ることは困難です。

たとえば、同じ「IT部門の課長」という属性を持つ2人のリードがいたとします。属性スコアだけで評価すれば両者は同等に見えるでしょう。しかし行動を見ると、一方はセキュリティ関連の資料を繰り返しダウンロードし、もう一方は業務効率化ツールの比較記事を閲覧しています。

この行動の違いから、前者はセキュリティ強化という課題に直面しており、後者は業務プロセス改善を模索していることが推察できます。こうした課題の違いが分かれば、営業アプローチの内容を調整できるでしょう。

質問⑤スコアリングのルール(点数配分や閾値)はどのくらいの頻度で見直すべき?

目安として四半期ごとに営業・マーケ合同でレビューする仕組みを作り、スコアと商談化率の相関を確認すると良いでしょう。特に導入初期の3〜6ヶ月は、データが蓄積され実態が見えてくる期間なので、比較的頻繁に見直しを行うことを推奨します。

その後は四半期ごと程度の定期レビューで十分な場合が多いですが、製品ラインナップの変更や市場環境の大きな変化があった際は、都度見直しを行うべきです。

質問⑥リードが明らかにホットな行動をした場合でも、スコアが一定以上になるまで待つべき?

いいえ、そのような場合はスコアを付与するまでもなく即座に営業フォローすべきです。スコアリングはあくまでホットリードを見極める補助指標なので、問い合わせ送信など購入意思が強く示唆される行動があったリードは点数に関係なく「今すぐアプローチすべき相手」です。

実際、MA導入企業でも「反響と位置付けていた行動(資料請求・問い合わせ・イベント来場など)は別途即時対応し、それ以外の潜在的な関心行動にスコアを割り振る」運用が推奨されています。

質問⑦スコアが長期間高止まりや連絡がない、長期間活動がないリードはどのように扱えば良い?

減点ルールやスコアの有効期限を設けましょう。時間の経過とともにリードの関心度は変化するため、「◯日以上行動がなければスコアリセット」や「半年以上反応がない場合はスコアを初期化する」といった設定でスコアに”賞味期限”を持たせます。

逆にスコアが高いまま長期間推移しているリード(明確な行動は継続しているがなかなか商談化しない)は、定期フォロー対象に置きつつ他のシグナル(営業によるヒアリング情報など)も参照してアプローチを変える必要があります。

顧客の行動実態に基づいてスコアリングを設計しましょう

本記事では、MAスコアリングの本質的な課題から最新の設計思想、具体的な実装手順、海外先進企業の事例、業界別の応用方法まで、包括的に解説してきました。多くのスコアリングモデルが機能不全に陥る根本原因は、B2B購買プロセスの複雑性を理解せずに単純な加点方式を採用してしまうことにあります。

最も重要なのは、顧客の行動実態に真摯に向き合い、それをスコアリングモデルに反映させることです。画一的なテンプレートをそのまま適用するのではなく、自社の顧客が実際にどのような購買プロセスを辿るのか、何が本当の購買シグナルなのかを深く理解するようにしましょう

本記事が、少しでもMAのスコアリングモデル構築・改善の一助となれば幸いです。