現代のデジタルマーケティングにおいて、施策の効果を定量的に把握することはビジネス成長の要となっています。特にマーケティングオートメーション(MA)は、多くの企業が導入を進める中で、その真価を発揮するためには適切な効果測定が不可欠です。しかし、MAツールを導入したものの、「どのように効果測定すればいいか分からない」「どのような指標で測ればよいのか迷っている」という声も少なくありません。

そこで本記事では、MAの基本概念から効果測定の具体的な手法、成功事例まで、実務で即活用できる知識を体系的に解説します。「測定できないものは改善できない」という格言通り、MAの効果を可視化し、継続的な改善サイクルを確立するためのノウハウを、現場のマーケティング担当者に向けて提供します。

- MA(マーケティングオートメーション)とは何か

- 【理解必須】MAの効果測定で使用する10つの指標

- きちんと説明できる?MAにおける効果測定の概要や目的

- 【よくある誤解】MA(マーケティングオートメーション)の間違った効果測定5選

- 実施前に要確認|MA(マーケティングオートメーション)の効果測定に対する考え方

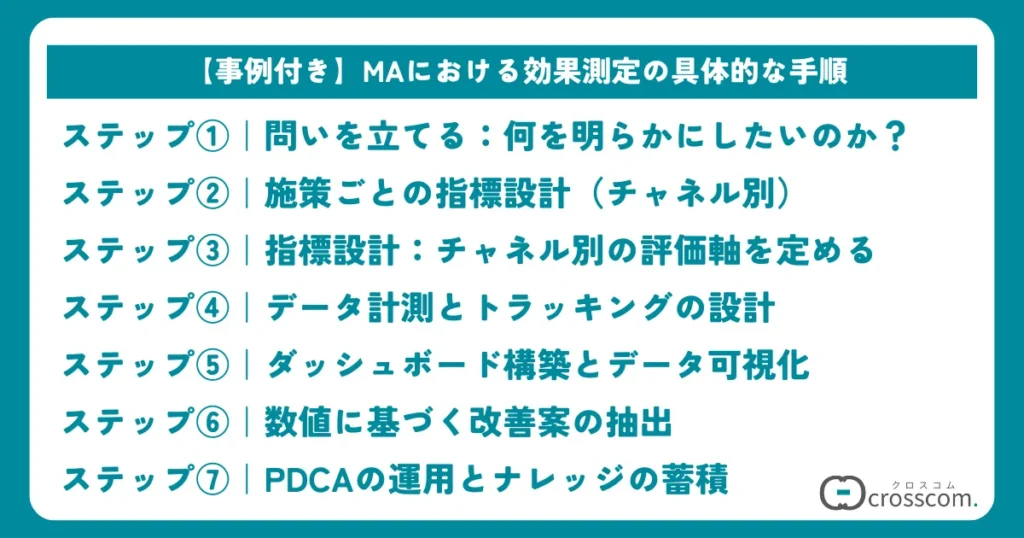

- 【事例付き】MAにおける効果測定の具体的な手順

- 【コツ8選】MAの効果測定を成功させるためには?

- 【MAで考える】データ分析と効果測定の関係性と役割について

- 成功事例に学ぶ|MAの効果測定のコツ

- 【効果測定の側面で考える】自社にあったMAツールの選定ポイント

- 【中小企業におすすめ】効果測定を実現するMAツール6選

- MA効果測定の成功は「問い」で決まる

当社はBtoB中小企業の商談化支援を中心とした、メールマーケティングやMA導入・運用、マーケティング戦略設計に強い会社です。

「商談数が増えない」「コンテンツ案が思いつかない」「どう改善すればいいか分からない」というお悩みがあればお気軽にご相談ください!無料の壁打ち相談も受付けております。

この記事を書いた人

合同会社クロスコムの代表|専門商社にて7年間のBtoB営業を経て、マーケティング業界に参入。中小企業を中心に100社以上のBtoBマーケティング戦略設計や施策実行を支援。MA構築・運用とコンテンツ企画制作による商談数拡大の支援が得意。

MA(マーケティングオートメーション)とは何か

とは何か-1024x538.webp)

マーケティングオートメーション(MA)は、現代ビジネスにおける重要な施策の一つです。ただ導入しただけで終わってしまう企業も多く、効果を引き出せていないケースも見受けられます。MAを正しく活用するには、まずその本質を押さえる必要があります。ここでは、定義や市場動向を整理しながら、MAの基本を理解していきましょう。

MA(マーケティングオートメーション)の基本定義と目的

MAとは、マーケティング業務を自動化・効率化するための仕組みや手法を指します。見込み客の発見から育成、営業部門への連携、顧客維持までをカバーする包括的なプラットフォームツールです。単なる自動化ツールではなく、データ管理やセグメンテーション、パーソナライズ配信、効果測定といった一連の施策を支える統合型システムといえるでしょう。

MAの導入目的は業務効率化だけにとどまりません。顧客ごとの行動や関心に基づく最適なアプローチを実現し、顧客体験の質を向上させることにあります。結果として、ROIを高め、ビジネス全体の成長につなげる手段として期待されます。

また、従来の画一的なマーケティングとは異なり、MAは顧客一人ひとりに寄り添うマーケティングを実現するための基盤です。規模や業種にかかわらず、顧客中心の戦略を重視する企業にとって、MAは重要な投資対象といえるでしょう。

MAの主な目的は、マーケティング活動の効率向上だけではありません。より本質的には、顧客一人ひとりの行動や興味関心に基づいた最適なコミュニケーションを実現し、顧客体験を向上させることにあります。データに基づいた意思決定を促進し、マーケティングROIを最大化することで、ビジネス成長の原動力となるのです。さらに、MAは営業部門とマーケティング部門の連携(マーケティングとセールスのアライメント)を強化する役割も担います。

従来のマスマーケティングやワンサイズフィッツオールのアプローチでは実現できなかった、個別化された顧客中心のマーケティングを可能にするため、多くの企業がMAの導入を進めています。企業規模や業種を問わず、顧客との関係構築を重視する企業にとって、MAは競争力を維持するための戦略的投資となっているのです。

なぜ今MA(マーケティングオートメーション)が注目されているのか

MAが近年急速に注目される背景には、顧客行動の変化とテクノロジーの進展があります。特に、複雑化する顧客ジャーニーへの対応には、MAのような高度な支援が不可欠となっています。オンラインとオフラインをまたいだ複数の接点を最適に管理するには、テクノロジーの力を借りるほかありません。

また、データを基盤とした意思決定が経営においても求められるようになっています。MAは、施策ごとの成果を数値化し、改善に役立てるPDCAサイクルを強化します。具体的にどの施策が成果に貢献したかを明らかにできる点が、大きな価値となるのです。

企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)を支えるテクノロジーとして、MAの存在感は年々増しています。マーケティング部門にもデータ活用が求められる今、MAはその要となる中核技術として位置づけられているのです。

【2025年最新】マーケティングオートメーション市場の規模とシェア

マーケティングオートメーション市場は現在も成長を続けており、2025年にはグローバルで約860億ドル規模に達する見込みです。矢野経済研究所の調査によれば、2023年の国内BtoB MA市場規模は約753億円(事業者売上高ベース)と推計され、前年から約11.2%の成長となりました。2022年時点で約677億円程度だった市場が、着実に拡大していることがわかります。

市場シェアに目を向けると、海外ではHubSpot、Adobe(Marketo)、Salesforce(Pardot)などが中心ですが、日本ではBowNow、SATORIなどの国産ツールも一定の存在感を持っています。業界別では、ITや製造業だけでなく、小売、金融、医療、教育分野などでもMA導入が広がり、特に小売やECでは、LTV向上やオムニチャネル施策との連携を目的とした導入が加速しています。

【理解必須】MAの効果測定で使用する10つの指標

マーケティングオートメーション(MA)の効果を正確に測定するためには、適切な指標の選定と集計体制が不可欠です。効果的なMAの運用には、単に数値を追うだけでなく、各指標の持つ意味と相互関係を理解することが重要です。

また、各指標を組み合わせて分析することで、MAの多面的な効果を把握することもできます。ただし、自社のビジネスモデルやMA導入の目的に合わせて、重点的に測定すべき指標を選定することも重要です。また、指標の改善傾向を時系列で追うことで、継続的な改善サイクルを確立することができるでしょう。

きちんと説明できる?MAにおける効果測定の概要や目的

マーケティングオートメーション(MA)導入が広がる中、効果測定の重要性も高まっています。ただ、「導入したものの成果が見えない」「何をもって成功とするか不明」といった悩みも多く聞かれます。MAの真価を引き出すには、効果測定の基本を理解し、明確な評価フレームワークの構築が不可欠です。ここでは、その根本的な考え方と目的について解説します。

「効果」の定義は?

MAにおける「効果」とは、特定の施策が目的指標にどの程度影響したかを意味します。たとえば、件名を変えたことで開封率が10%から13%に伸びた場合、この+3%が効果です。

ただし、重要なのは「変化=効果」ではないという点です。季節や競合、外部環境など施策以外の要因も影響するため、因果関係を見極める必要があります。このため、A/Bテストなど変数を一つに限定した実験設計が有効です。時系列や回帰分析などの統計手法も、複数要因が絡む場合の影響度分析に役立ちます。

こうした効果の定義づけは、単なる理論でなく実務にも不可欠です。数値の変動理由を問うためには、効果の概念を共有し、フレームワークに組み込む必要があります。

「効果」の役割は?

MAにおける効果測定の役割は、単なる数値の把握ではなく、意思決定の支援にあります。その活用シーンは大きく三つに分類できます。

- 施策の妥当性判断

- リソース配分の最適化

- 将来の成果予測

第一に、施策の妥当性判断です。例えば、A/Bテストで新しいメール件名が開封率に与えた影響を測定することで、その施策が有効かどうかを客観的に判断できます。データに基づく判断により、個人の主観や経験だけに頼らない意思決定が可能になります。「感覚ではこちらの方が良いと思うが、データを見るとあちらの方が効果的だった」という発見は珍しくありません。

第二に、リソース配分の最適化です。限られた予算や人的リソースを、より高い効果が期待できるチャネルや施策に集中させることで、全体のROIを向上させることができます。例えば、Webセミナー、ホワイトペーパー、メールマーケティングなど複数のMA施策の効果を比較し、最も効率的にリード獲得できるチャネルを特定できれば、そこにリソースを重点配分する戦略的判断が可能になります。

第三に、将来予測のためのモデル構築です。過去の効果測定データを基に、「どの変数がどの程度の効果をもたらすか」というモデルを構築することで、将来の成果予測が可能になります。例えば、メール開封率、クリック率、サイト滞在時間などの指標がどの程度CVR(コンバージョン率)に影響するかを分析し、将来のパフォーマンス予測に活用することができます。これにより、目標達成に必要な施策の規模や投資を事前に見積もることが可能になります。

このように、MAにおける効果測定は、単に「何が起きたか」を事後的に把握するだけでなく、「何をすべきか」「どうすれば成果が最大化できるか」という未来志向の意思決定を支援する重要な役割を担っているのです。効果を正確に測定し、その知見を戦略的に活用することで、MAの真の価値を引き出すことができるでしょう。

マーケティングとMAにおける効果測定の違いは?

従来のマーケティングとMAの効果測定では、測定の粒度や個別化の度合いに大きな違いがあります。

第一の違いは、測定の粒度と個別化の度合いです。従来のマーケティングでは、キャンペーンやチャネル単位での集計的な効果測定が中心でした。例えば、「このテレビCMで何人の新規顧客を獲得できたか」「このイベントでいくらの売上が発生したか」といった大まかな効果測定です。一方、MAでは個別顧客レベルでの詳細な行動トラッキングが可能となり、「どの顧客が、どのコンテンツに、どのように反応したか」という微細な効果測定ができます。これにより、パーソナライズされた施策の効果を個別に測定し、継続的に最適化することが可能となります。

第二に、測定のリアルタイム性と継続性の違いがあります。従来のマーケティングでは、キャンペーン終了後にまとめて効果測定を行うことが一般的でした。これに対しMAでは、施策の実施と同時に効果測定が行われ、リアルタイムでの最適化が可能です。例えば、メールマーケティングの開封率やクリック率をリアルタイムで監視し、パフォーマンスが思わしくない場合は即座に件名や内容を変更するといった俊敏な対応が可能になります。また、顧客のライフサイクル全体を通じた継続的な測定ができるため、短期的な成果だけでなく、顧客生涯価値(CLV)などの長期的指標も重視されます。

第三に、多段階の顧客ジャーニーを包括的に測定できる点も大きな違いです。従来のマーケティングでは、各チャネルや施策を個別に評価することが多く、顧客接点間の連携効果を測定するのは困難でした。一方、MAでは顧客IDを軸にした一貫したトラッキングが可能なため、「メールからWebサイトへ、そしてWebセミナー参加を経て資料請求に至る」といった複雑なジャーニー全体の効果を測定できます。これにより、単一施策の効果だけでなく、複数施策の連携効果や最適な顧客育成パスの特定が可能になります。

第四に、マーケティングとセールスの連携効果の測定精度に違いがあります。従来のマーケティングでは、マーケティング活動と最終的な売上の因果関係を正確に測定するのは難しいケースが多くありました。MAではマーケティングから営業への引き継ぎプロセスも含めてトラッキングできるため、「このコンテンツに反応した見込み客が、どの程度実際の商談・成約につながったか」という連携効果を可視化できます。これにより、マーケティング部門の売上貢献度を明確に示すことが可能になります。

効果測定の目的は「ビジネスの意思決定」

MAにおける効果測定の最終目的は、戦略的な意思決定を支えることです。数字を集めること自体が目的ではなく、判断材料として活用されるべきです。

運用レベルでは、A/Bテスト結果やセグメントの反応など、施策の微調整に日々活用されます。小さな改善の積み重ねが、大きな成果につながります。

中期でみると、チャネル予算配分やコンテンツ強化方針など、施策全体の効率化を進めるための意思決定が行われます。そして戦略レベルでは、ターゲットの見直しや新規施策への投資判断など、企業の方向性を左右する意思決定が可能になります。

このように、ビジネス上のあらゆる判断を支える土台として、効果測定の設計と運用は不可欠です。経営層にとって意味のある形でレポートする工夫も求められるでしょう。

可視化できない測定指標がビジネスの盲点になる理由

MAの効果測定で重要なのは、数値で見える指標だけでなく「見えていない指標」にも注目することです。可視化されない指標は、組織の盲点になりやすく、改善の機会を逃す原因となります。

第一に、可視化されない指標は改善の対象になりません。「測定できないものは改善できない」という格言通り、数値として把握されていない領域は、たとえ大きな改善余地があっても放置されがちです。

例えば、リード獲得数やメール開封率は頻繁に測定されますが、リードの質やナーチャリングプロセスの効率性といった指標が可視化されていないケースが多く見られます。こうした盲点が存在すると、表面的な指標は改善しても、最終的な成果(売上や利益)につながらないという「数字だけよくなる罠」に陥る危険性があります。

第二に、可視化されない領域は誤った資源配分を招きます。限られたリソース(予算、人材、時間)を最適に配分するためには、各施策の費用対効果を正確に把握する必要があります。しかし、一部の効果だけが測定されていると、実際には効果の低い施策にリソースが集中し、高い潜在効果を持つ領域が見過ごされるという非効率が生じます。例えば、短期的な指標(クリック率など)のみを重視すると、顧客との長期的な関係構築(顧客生涯価値の向上)につながる施策が軽視される傾向があります。

第三に、盲点となった領域は組織的な学習の対象外となります。MAの真価は、施策の結果から学び、継続的に最適化していくことにあります。しかし、測定されない領域からは学びを得られないため、同じ失敗を繰り返したり、成功要因を特定できなかったりする可能性が高まります。これは組織としての成長速度を鈍化させる要因となります。

第四に、経営層やステークホルダーとのコミュニケーション障壁になります。マーケティング部門の価値や貢献度を証明するためには、投資に対する明確な成果を示す必要があります。しかし、重要な指標が可視化されていないと、マーケティング活動の効果を適切に説明できず、結果として予算確保や戦略的位置づけの向上が困難になります。「測定できないものは存在しないも同然」と経営的に判断されるリスクがあるのです。

こうした盲点を解消するためには、マーケティングファネル全体を網羅する包括的な測定フレームワークの構築が必要です。顧客獲得コスト(CAC)、顧客生涯価値(CLV)、リードスコアの推移、ナーチャリング効率など、MAの本質的な価値を反映する指標を特定し、可視化することが重要です。特に、マーケティングと営業の連携指標(商談創出数、マーケティング起点の成約率など)は、部門間の壁を超えた包括的な効果測定において不可欠な要素となります。

【よくある誤解】MA(マーケティングオートメーション)の間違った効果測定5選

の間違った効果測定5選-1024x538.webp)

MAの効果測定では、誤解や思い込みが多く、結果として本来の価値を発揮できないケースが目立ちます。ここでは、実務でよく見られる典型的な5つの誤解を紹介し、その回避策を示します。正しい理解がMAの効果を最大化する第一歩です。

間違い①|効果測定=集計作業である

MAの効果測定を、単なる「数値の集計」と捉えるのは大きな誤解です。配信数やクリック率といった活動指標を集めて終わりではなく、その背景にある原因や関係性を解明することが本来の目的です。例えば「このセグメントのCVRが高い理由」「時期による反応率の変動」など、施策の因果関係に目を向ける必要があります。

集計指標に偏りすぎると、「測れる指標」ばかりに注目し、最終的な成果との関連を見失いがちです。この課題を避けるには、集計を意思決定に直結させる視点が求められます。数字の背景を読み解き、次の打ち手に変換する洞察力が効果測定の肝となります。

間違い②|効果測定は施策実施後に行なう

「施策を打ってから測定する」という考え方も誤解の一つです。計画段階から測定設計を組み込まないと、目標設定や比較対象が曖昧になり、後から正確な評価が難しくなります。A/Bテストを設計する場合も、効果検証を前提とした条件設定が必要です。

また、MAではリアルタイム測定が可能です。開始後すぐに反応率をチェックし、必要があれば施策を調整することができるのも強みです。効果測定は「事前設計→モニタリング→評価」という一連の流れで捉えることで、最適なPDCAを実現できます。

間違い③|効果測定はアナリストが行なう

「効果測定はアナリストの仕事」と決めつけると、現場の判断力を奪い、スピード感のある施策改善ができなくなります。分析の専門家に任せきりにすると、業務が属人化し、データが現場で活用されにくくなるからです。

理想は「全員がデータを扱う」文化を育てることです。基本的なKPIの見方やデータの解釈を現場の担当者が理解していれば、意思決定の質もスピードも上がります。複雑な分析はアナリストが担当し、現場では日常的な数値管理を行うという役割分担が、MA効果測定の成熟を促します。

間違い④|KPIは一度決めれば変更不要

一度設定したKPIを固定したまま運用するのは危険で、市場環境や事業方針が変わる中で、KPIも柔軟に見直していく必要があります。たとえば、初期はリード数を重視していても、成熟後はCLVやナーチャリング効率が重要になるなど、重視すべき指標は変化します。

KPIの見直しは四半期や半期ごとに行い、現状との整合性を確認しましょう。目的にそぐわない指標は変更し、新たなニーズに応じて指標を追加していく。KPIは生き物であり、変化への適応が重要です。

間違い⑤|集計データを見れば改善案が出てくる

データを見れば自動的に改善案が浮かぶという期待は現実的ではありません。データは材料に過ぎず、そこから洞察を導き出すためには、明確な「問い」が必要です。目的を持たずに分析しても、方向性のない探索に終わる可能性が高くなります。

有効なデータ活用には、「問い→分析→洞察→行動」というプロセスが欠かせません。仮説を立て、それを検証する形で分析を進めれば、数字の意味を正しく理解でき、行動につながる知見が得られます。問いの質こそが、効果測定の質を決めるのです。

実施前に要確認|MA(マーケティングオートメーション)の効果測定に対する考え方

マーケティングオートメーション(MA)の効果測定を成功させるには、実施前に基本的な考え方を明確にすることが重要です。効果測定はテクニックやツール以前に、戦略的思考を土台に置くべきです。適切な視点を持って取り組むことで、測定の精度と活用の幅が格段に向上します。ここでは、測定を始める前に押さえておきたいポイントを解説します。

KGIとKPIがつながる筋をつくる

MAの効果測定で最も大切なのは、ビジネス目標(KGI)と日々のKPIがどうつながるかを明確にすることです。KPIがKGIの達成にどう貢献するか、その因果関係を可視化することが必要になります。

多くの企業ではKPIだけが独立して測定され、KGIとの関係が曖昧なまま運用されています。メール開封率やセミナー参加率といったKPIが、売上や受注にどのような影響を及ぼしているかが分からないままだと、施策の最適化は困難です。

このつながりを明確にするには、KGIから逆算して必要なKPIを設定するのが効果的です。例えば、「年間売上1億円増」という目標から逆算して、顧客数、商談数、リード獲得数へとブレイクダウンしていくことで、各KPIの役割が明確になります。

また、こうした因果の筋は仮説ではなく、可能な限り過去データで検証すべきです。「メール開封率が10%上がると商談率はどう変わるか」など、分析結果に基づいたつながりを見つけることで、測定の説得力と実用性が高まります。

KPIとKGIの関係性が見えるようになれば、施策の優先順位やリソース配分も明確になります。さらに、ステークホルダーへの説明や報告も、単なる数値の提示からビジネスインパクトを語るプレゼンへと変化するはずです。

効果測定期間は「中長期」「短期」の2軸で考える

MAの効果測定では、時間軸の意識が欠かせません。特に「短期」と「中長期」の2つの軸を使い分けることで、評価の精度と説得力が増します。

短期的な測定では、メール開封率やクリック率など、即日~数週間で結果が見える指標を扱います。こうした数値は、施策の初動やA/Bテストの改善に役立ちます。改善サイクルを高速に回すことで、日々の最適化を実現できます。

一方、中長期の測定では、顧客生涯価値(CLV)やマーケティングROI、CAC(顧客獲得コスト)などを使い、戦略レベルでの評価を行います。これらの指標は数か月から1年単位で変化を見るため、日々の施策が長期成果にどう貢献しているかを把握する助けになります。

この「短期」「中長期」の両軸を組み合わせることで、施策の成果を多面的に測定できます。短期KPIの改善が長期KGIにつながっているかを分析すれば、施策の持続性や有効性も見えてくるからです。

ステークホルダー間で「効果」の定義を統一する

MAの効果測定がうまくいかない要因の一つに、「効果」の定義が部門ごとに異なっているという問題があります。マーケティング、営業、経営層でそれぞれ見ている指標が違えば、測定の目的や成果の判断もバラバラになってしまいます。

例えば、マーケティング部門はリード数や開封率、営業は商談数や受注率、経営層は売上やROIを重視するといった具合に、立場によって重視するものが異なります。これを統一しないまま測定を進めても、評価基準が噛み合わず、適切な意思決定ができません。

このずれを解消するには、まず関係部門を集めて「効果」の共通定義を議論することから始めましょう。それぞれが「何をもって成功と考えるのか」を明確にし、短期~長期の時間軸や成果レベルごとに整理していくことが有効です。

たとえば、効果定義を3層(活動指標/成果指標/ビジネス指標)で整理すると、指標間のつながりや評価の道筋が見えてきます。また、即効性のある指標と時間をかけて現れる指標の違いも、あらかじめ認識しておく必要があります。評価のタイミングを共有することで、期待と現実のギャップを埋めやすくなります。

定義を統一したあとは、定期的に見直す場を設けることも重要です。ビジネス環境や戦略の変化に合わせて、「今見るべき効果」が変わることも多いため、継続的にすり合わせを行いましょう。

「成功」か「改善対象」かを分ける評価基準を設定する

MAの効果を客観的に評価するためには、「この数値は成功か、改善対象か」を判断できる基準が必要です。成果基準が曖昧だと評価が属人的になり、次のアクションも定まりません。

評価の軸としては、過去との比較(前月比など)、業界平均との比較、目標値との比較、ROI閾値との比較が有効です。例えば、KPIが前月比で10%増、業界平均より高く、KPI目標の90%以上を達成していれば「成功」、条件が1つでも不足していれば「改善対象」といった判断が可能になります。

また、評価の難易度も重要な要素です。高すぎると現場のモチベーションを下げ、低すぎると成長意欲を削ぐため、現実的かつチャレンジングな水準を設定しましょう。また、指標が意思決定や改善行動につながっているかも評価対象に含めるべきです。

指標についても、固定ではなくビジネスの成長や市場の変化に合わせて定期的に見直す必要があります。MA導入初期は基本的なKPIを重視し、活用が進むにつれてCLVやマーケティング貢献率といった成果系指標へ移行する流れが理想です。

【事例付き】MAにおける効果測定の具体的な手順

MA(マーケティングオートメーション)の効果を正しく測るには、戦略的な設計が不可欠です。ここでは、あるSaaS企業が導入事例資料1本を使って、商談化率の改善に成功した実例をもとに、7ステップの測定手順を順を追って解説します。

ステップ①|問いを立てる:何を明らかにしたいのか?

効果測定は「問い」から始まります。この企業では、「導入事例資料を活用した場合、商談化率はどれだけ改善するか?」という1点に絞った問いを設定しました。

背景には、複数のコンテンツを同時に使っていたため、どの資料が成果に寄与したのか判断できないという課題がありました。そこで、製品Aに対し、導入事例のみを使って効果を測るシナリオを構築したのです。

このように、施策に先んじて「何を知りたいのか」を定義することで、数値に意味が生まれ、改善にもつながる指標設計が可能になります。

ステップ②|施策ごとの指標設計(チャネル別)

次に、その問いに基づき指標を決めました。今回はメール配信→資料閲覧→商談化という単一ルートに絞った施策で、「メール開封率」「資料DL率」「商談化率」の3つを設定します。

特に重視したのは、資料だけを変更点とし、他の条件(対象セグメント、件名、配信時間)は統一した点です。これにより、導入事例資料の「影響だけ」を定量的に捉える設計ができました。

シンプルな構成にすることで、結果の因果関係を見失わず、精度の高い改善判断が可能になります。

ステップ③|指標設計:チャネル別の評価軸を定める

チャネル特性を活かすには、評価軸の明確化が欠かせません。この事例では、メールは開封率とクリック率、LPは滞在時間とCV率、MAツール上ではDL後の行動履歴を評価軸に設定しました。

注目すべきは、資料をDLしたリードのうち、72時間以内に製品ページを3ページ以上閲覧したユーザーの商談化率が2.1倍だった点です。

これは、単一チャネルだけでなく「資料→Web行動」という連続した流れを追跡したからこそ得られた発見です。評価軸をチャネル単位ではなく、「ユーザー行動単位」で設計する視点が重要です。

ステップ④|データ計測とトラッキングの設計

正確な分析のために、GA4・MA・CRMを連携。導入事例のDL、資料閲覧後の訪問、商談エントリの3地点を、1つのユーザーIDで紐づけてトラッキングできるよう設計しました。

イベントトラッキングは、資料DL、フォーム送信、3ページ以上の閲覧に限定し、粒度を広げすぎないように調整。営業と共有する際も「資料DL後にどの動きがあればアラートか」が明確になり、実用性が向上しました。

データの正確性と、現場の扱いやすさを両立させた点が、効果測定の土台として非常に重要でした。

ステップ⑤|ダッシュボード構築とデータ可視化

分析結果を素早く判断に活かすため、MAツールとGoogle Data Studioを連携し、3種類のダッシュボードを構築しました。

経営層には「導入事例を使った商談数とROI」、マーケティングには「メール→DL→商談化の転換率」、営業には「高スコアリードの直近行動」を表示。視点ごとに見たい指標が自然に絞られたことで、議論のスピードが劇的に上がりました。

さらに、導入事例資料を閲覧したユーザーのリード獲得経路をヒートマップ化。LP経由とメール経由でCV率に明確な差が出たことで、チャネル改善にもつながりました。

ステップ⑥|数値に基づく改善案の抽出

データを見ると、件名に「導入事例」と明記したメールのDL率が+12%と高く、資料自体の質に加えて見せ方も影響していることが分かりました。

改善案として、件名を「導入事例」強調型と「成果数字」強調型に分けてA/Bテスト。結果、「成果数字」型がさらにDL率+9%、商談化率+0.8ptと上回りました。

改善対象を「資料内容」ではなく「資料の伝え方」に絞ったことで、少ない労力でも大きな差が出る改善に成功。因果の切り分けと検証順序の管理が肝になります。

ステップ⑦|PDCAの運用とナレッジの蓄積

検証サイクルは月次で固定し、毎回「改善施策の結果と次回施策」をセットで報告。特に効果が大きかった件名の改善はテンプレ化され、他チームや他製品でも再利用されるようになりました。

改善ログはMAナレッジベースに蓄積し、タグで「資料改善」「メールタイトル」など分類。営業チームも参照することで、「どの資料を、どの件名で送れば成果が出やすいか」が共通言語となりました。

MAの効果測定は、一時的な検証で終わらず、組織全体の学習資産として蓄積し続ける体制の構築が最終ゴールです。

ここまで紹介してきたSaaS企業のように、マーケティングオートメーションの効果測定を一つ一つのステップに分解し、問いの設定からPDCAの定着までを体系的に進めることで、施策の“当たり外れ”を運任せにしない体制が整います。

重要なのは、数値の可視化で満足するのではなく、施策の背景にある仮説を明確にし、検証結果をもとに判断・行動へつなげる一貫したループを回し続けることです。改善に必要な「問い」が曖昧であれば、分析の精度も、出てくる打ち手もぼやけてしまいます。

逆に、問いが明確になれば、施策はシンプルになり、データも行動につながります。そして検証が繰り返されるたびに、自社にとって“再現性のある成果パターン”が蓄積されていきます。

MAの効果測定は単なるレポート業務ではなく、戦略の再構築を可能にする「問いと思考の仕組み」です。データを起点に自社の意思決定を変えていくためにも、1つずつ丁寧に検証を積み重ねていくことが、真の成果と組織学習につながる第一歩となるのです。

【コツ8選】MAの効果測定を成功させるためには?

マーケティングオートメーション(MA)の効果測定を成功させるには、技術知識だけでなく、実践的な思考とマインドセットが必要です。ここでは、上流工程から分析文化の定着まで、8つの実践的なコツを紹介します。

上流工程=ビジネスキル|下流工程=分析スキル

MAの効果測定プロセスは、大きく「上流工程」と「下流工程」に分けることができます。上流工程とは、測定すべき指標の選定や評価基準の設定など、効果測定の設計に関わる部分です。一方、下流工程は、データ収集、分析、レポーティングなど、効果測定の実行に関わる部分を指します。この両者には異なるスキルセットが求められることを理解し、適切な人材配置や能力開発を行うことが成功のカギとなります。

上流工程では、ビジネススキルが特に重要になります。具体的には、ビジネス戦略への理解、マーケティングと営業の連携構造の把握、顧客インサイトへの感度、KPIとビジネス目標の関連付けなどの能力が求められます。これらは、「何を測るべきか」「どのような成果を期待するか」を決定する際の基盤となるスキルです。例えば、業界特性や自社の競争優位性を理解していなければ、意味のあるベンチマーク設定は難しいでしょう。

一方、下流工程では分析スキルが中心となります。データ収集・処理のテクニカルスキル、統計的な分析手法の知識、データ可視化の技術、レポーティングのコミュニケーションスキルなどが含まれます。これらは、「どのように測るか」「どのように結果を伝えるか」を決定する際に重要なスキルです。

MAの効果測定を成功させるためには、上流と下流の両プロセスがバランスよく機能することが重要です。上流のビジネス視点が弱いと、技術的には精緻でも事業的意義の低い分析になりがちです。逆に、下流の分析スキルが不足すると、重要な指標であっても適切に測定・分析できない事態に陥ります。理想的には、両方のスキルを持ったT型人材の育成や、異なる専門性を持つメンバーの協働体制の構築が有効でしょう。

KPIと管理指標を明確に分ける

MAの効果測定において、混乱や焦点のぼやけを防ぐための重要なポイントは、KPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)と一般的な管理指標を明確に区別することです。両者の違いを正しく理解し、適切に運用することで、効果測定の質と意思決定への貢献度を高めることができます。

KPIは戦略目標に直結する少数の指標で、定期的に経営層にも報告され、重要な意思決定の基盤となります。対して、管理指標は業務状況の把握や原因分析のための多数の指標で、主に担当者レベルで日常的に参照されます。

MAの文脈では、例えばマーケティングコントリビューション率(売上に対するマーケティング起点の商談割合)やリードコンバージョン率(商談化率)などの成果指標がKPIに該当します。一方、メール開封率やウェビナー参加率、サイト訪問者数などの活動指標は管理指標に分類されるでしょう。

KPIと管理指標を区別する際の実践的なヒントとしては、まず「もしこの指標だけを見ることができるとしたら、どれを選ぶか」という思考実験が有効です。また、指標間の因果関係を「指標ツリー」として可視化し、最終成果に最も影響力のある指標をKPIとして選定する方法も効果的です。さらに、定期的(四半期や半期ごと)にKPIの見直しを行い、ビジネス環境の変化や戦略の進化に合わせて調整することも重要です。

このように、KPIと管理指標を明確に区別し、それぞれの役割に応じた活用を図ることで、MA効果測定の焦点が明確になり、より戦略的な意思決定をサポートすることが可能になるでしょう。

リードごとの関心度合いにラベリングする

MAの効果測定をより精緻かつ実用的にするためのコツの一つは、リードごとの関心度合いを適切にラベリングし、それに基づいた分析を行うことです。すべてのリードを均質に扱うのではなく、その関心レベルや購買ステージに応じてセグメント化することで、より的確な効果測定と施策最適化が可能になります。

リードのラベリングには、主に二つのアプローチがあります。一つ目は「明示的な関心シグナル」に基づくラベリングです。資料請求、デモ申込、価格表ダウンロードなど、リード自身が能動的に関心を示す行動に基づいて分類します。例えば、「情報収集段階」「比較検討段階」「購入検討段階」などのラベルを付与できます。

二つ目は「行動ベースのスコアリング」によるラベリングです。Webサイト訪問、メール開封、コンテンツ消費など、様々な行動に点数を付け、その合計スコアに基づいてリードの関心度を評価します。例えば、0-30点を「低関心」、31-70点を「中関心」、71点以上を「高関心」といったラベル分けが可能です。

こうしたラベリングを効果測定に活用することで、いくつかの重要な分析が可能になります。まず、「関心度別のコンバージョン率分析」です。異なる関心レベルのリードが、どの程度の割合で次のステージに進むかを測定することで、リードナーチャリングの効果を詳細に評価できます。例えば、「中関心」から「高関心」への移行率が低い場合、その段階のナーチャリング戦略に改善の余地があると判断できます。

次に「コンテンツ効果の差異分析」があります。同じコンテンツでも、リードの関心度によって効果が異なる場合があります。例えば、製品の技術詳細資料は高関心リードには効果的でも、低関心リードには効果が薄いかもしれません。関心度別にコンテンツの効果を測定することで、各段階に最適なコンテンツ戦略を構築できます。

また「時間経過による関心度変化の分析」も重要です。リードが獲得されてからの時間経過に伴う関心度の変化を測定することで、最適なフォローアップのタイミングや、リードが「冷める」タイミングを特定できます。例えば、獲得後30日を過ぎると急激に関心度が低下するパターンが見られるなら、その前に集中的なナーチャリングを行う戦略が有効でしょう。

関心度ラベリングを効果的に実施するためのポイントとしては、まず定期的なスコアリングモデルの見直しが挙げられます。市場環境やリードの行動パターンは変化するため、3〜6ヶ月ごとに検証と調整を行うことが望ましいでしょう。また、営業部門との密な連携も重要です。リードの質に関するフィードバックを営業担当者から収集し、スコアリングモデルの精度向上に活かすことで、より実態に即したラベリングが可能になります。

営業部門と指標を共通化する

マーケティングオートメーション(MA)の効果測定を成功させるための重要なコツとして、マーケティング部門と営業部門が指標を共通化することが挙げられます。両部門が異なる指標で成果を測定している状況では、部門間の連携が難しく、MAの真の効果を測定することも困難になります。共通指標の設定は、単なる測定技術の問題ではなく、組織的なアライメント(方向性の一致)を実現するための戦略的取り組みと言えるでしょう。

マーケティングと営業の間で生じがちな「断絶」の主な原因は、評価指標の不一致にあります。マーケティング部門が「リード獲得数」や「コスト削減」といった指標を重視する一方、営業部門は「商談数」や「受注金額」といった直接的な売上貢献を重視します。この価値観の違いが、「マーケティングは質の低いリードばかり上げてくる」「営業はせっかくのリードをうまく活用していない」といった相互不信を生みがちです。

共通指標を設定する際の基本的なアプローチは、「マーケティングと営業のジャーニーを一本の流れとして捉える」ことです。具体的には、「リード獲得→リード育成→商談化→受注」という一連のプロセスにおける転換率を、両部門が共同で管理する指標として設定します。例えば、「MQL(Marketing Qualified Lead:マーケティングが適格と判断したリード)からSQL(Sales Qualified Lead:営業が適格と判断したリード)への転換率」や「SQLから商談への転換率」などです。

さらに踏み込んで、最終的な売上貢献を表す「マーケティングコントリビューション率」(全社売上に占めるマーケティング起点の売上割合)や「販売サイクル短縮率」(MAによる営業プロセスの効率化)などを共通のKPIとして設定することも有効です。これにより、両部門が同じゴールに向かって協働する基盤が形成されます。

営業部門との指標共通化を成功させるためのポイントとしては、トップマネジメントの関与が不可欠です。部門間の評価体系変更は組織的な課題であり、経営層のコミットメントと明確な方針が必要になります。また、システム面では、MAとCRMの緊密な連携が基盤となります。データが分断されていると、共通指標の運用そのものが困難になるためです。さらに、定期的な共同レビューの場を設けることで、指標に基づいた建設的な対話を促進し、相互理解と協力関係を醸成することができるでしょう。

定性評価も併用して深く洞察する

マーケティングオートメーション(MA)の効果測定において、定量データだけに頼ると表面的な理解にとどまり、真の顧客理解や改善の機会を見逃す可能性があります。効果的な効果測定のためには、定量評価と定性評価をバランスよく組み合わせ、多角的な洞察を得ることが重要です。

定量評価とは、数値化可能なデータに基づく測定・分析のことで、MAの基本的な指標(開封率、クリック率、コンバージョン率など)はこれに該当します。一方、定性評価とは、数値化が難しい顧客の声や行動の背景、感情、動機などを理解するための評価手法です。これには顧客インタビュー、アンケートの自由回答、営業担当者からのフィードバック、SNSでの言及内容分析などが含まれます。

両者の組み合わせにより、「何が起きているか」という現象面の理解(定量評価)と、「なぜそれが起きているのか」という背景や理由の理解(定性評価)を統合することができます。

ツールに依存せず、設計思想を重視する

マーケティングオートメーション(MA)の効果測定において、多くの企業が陥りがちな落とし穴は、ツールの機能や標準レポートに過度に依存することです。確かにMAツールは優れた分析機能を提供していますが、ツールができることと、ビジネスにとって本当に重要な測定内容は必ずしも一致しません。効果的な効果測定のためには、ツールの制約にとらわれず、自社のビジネス目標と測定の設計思想を優先することが重要です。

効果測定の設計思想とは、「何のために測定するのか」「どのような意思決定をサポートするのか」「どのような価値観や原則に基づいて評価するのか」といった、測定活動の根本的な目的と方向性を定めるものです。これが明確であれば、特定のツールの制約があっても、創意工夫でそれを乗り越え、本質的な効果測定を実現することができます。

ツール依存から脱却するための第一のアプローチは、「ゴールファーストの設計」です。まず自社のビジネス目標と、そこから導かれる理想的な効果測定の枠組みを定義し、それをどのようにツールで実現するかを考えるアプローチです。例えば「マーケティングのROI」を測定したいのであれば、MAツールだけでなく、CRMや財務システムのデータも組み合わせた独自の計測フレームワークが必要かもしれません。

第二のアプローチは、「ツールの組み合わせ」です。単一のMAツールですべてをカバーしようとするのではなく、複数のツールやデータソースを統合して、より包括的な効果測定を実現する方法です。例えば、MAツールの基本データにGAのWeb行動データ、CRMの営業データ、顧客アンケートの定性データなどを組み合わせることで、より立体的な効果評価が可能になります。

設計思想を重視する上で大切なのは、「何を測るべきか」と「何が測れるか」を明確に区別することです。理想と現実のギャップを認識した上で、段階的に測定精度を高めていく戦略的なアプローチが有効です。例えば、完璧な測定が難しい領域では、代替指標や間接的な測定方法を工夫したり、定性的な補完を行ったりといった柔軟な対応が求められます。

失敗施策にも必ず検証プロセスを設ける

マーケティングオートメーション(MA)の効果測定において多くの組織が陥りがちな傾向は、成功した施策のみに注目し、期待した効果が得られなかった「失敗施策」の詳細な分析を怠ることです。しかし、実は失敗から得られる学びは成功からの学びよりも価値が高いことも多く、持続的な改善のためには失敗施策にこそ丁寧な検証プロセスを設けることが不可欠です。

失敗施策の検証が重要である理由は多岐にわたります。まず、失敗からの学習効率の高さが挙げられます。成功は複数の要因が重なった結果であることが多く、どの要素が決定的だったかを特定するのは難しい場合があります。対して失敗は、しばしば特定の障害や問題点が明確になるため、具体的な改善ポイントを特定しやすいという特徴があります。

また、失敗の検証は「仮説検証サイクル」を加速させる効果もあります。「このアプローチが効果的だろう」という仮説が否定されたことで、新たな視点や代替アプローチを検討する契機となり、革新的なアイデアが生まれやすくなります。さらに、失敗から学ぶ文化は組織の心理的安全性を高め、チャレンジを促進する効果もあります。失敗が適切に分析され尊重される環境では、チームメンバーは新しいアプローチを試みることへの恐れが少なくなり、イノベーションが促進されます。

指標の「なぜ?」を掘り下げる文化を持つ

マーケティングオートメーション(MA)の効果測定において、単に数値を追うだけでなく、「なぜその数値になったのか」を常に掘り下げる文化を持つことは、持続的な改善と最適化の鍵となります。表面的な数値を報告するだけの「レポーティング文化」から、背後の原因と意味を探求する「分析文化」へのシフトが、MAの真の価値を引き出すために不可欠です。

「なぜ?」を掘り下げることの重要性は、いくつかの観点から説明できます。まず、表面的な数値の変動には、複数の要因が絡み合っていることが多く、単純な結論では誤った対策につながる可能性があります。例えば、メール開封率の低下は、件名の問題かもしれませんが、送信タイミング、セグメントの適切さ、メール頻度の過多など、様々な要因が考えられます。真の原因を特定することで、的確な改善策を講じることができます。

また、「なぜ?」を追求することで、一時的な現象と構造的な問題を区別できるようになります。例えば、特定の月のコンバージョン率低下が季節要因によるものなのか、競合の動向によるものなのか、自社のプロセスに問題があるのかを見極めることで、対応策の優先順位や方向性が変わってきます。

さらに、掘り下げの過程で予期せぬ洞察が得られることも少なくありません。当初の問いとは異なる発見や、複数の要素間の意外な関連性など、単純な数値監視だけでは見えてこない価値ある気づきが生まれることがあります。

「なぜ?」を掘り下げる文化を定着させるためには、経営層のサポートと組織的な評価体系の整備も重要です。単なる数値達成だけでなく、「なぜその結果になったのかの理解」や「洞察に基づく改善提案」を評価する仕組みを導入することで、表面的なレポーティングから深い分析へのシフトを促進することができます。また、全員が気兼ねなく質問や仮説を提示できる心理的安全性のある環境づくりも、この文化の基盤となるでしょう。

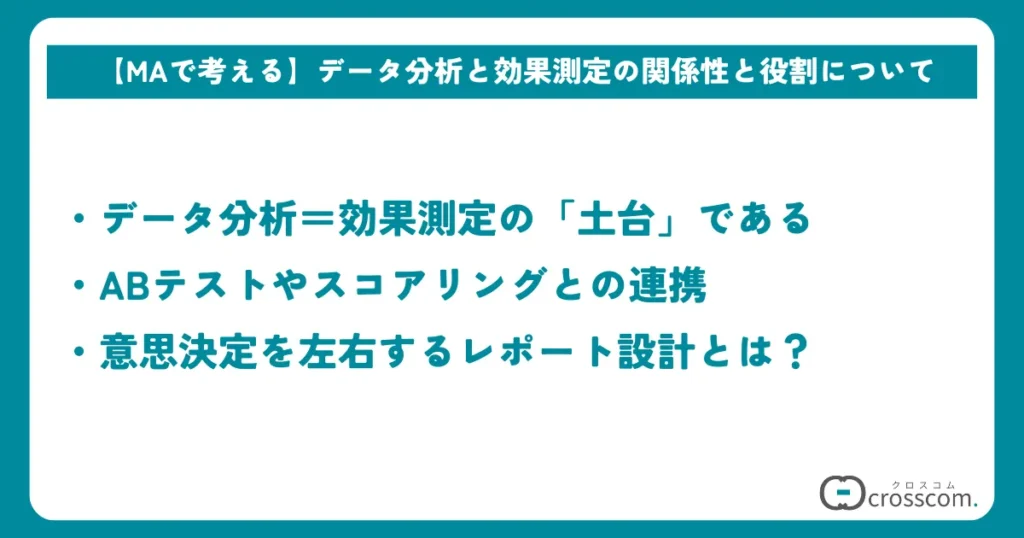

【MAで考える】データ分析と効果測定の関係性と役割について

マーケティングオートメーション(MA)を正しく活用するには、データ分析と効果測定の違いと連携を理解する必要があります。ここでは、両者の役割の違いや、効果測定を成功に導くための考え方について解説します。

データ分析=効果測定の「土台」である

MAのデータ分析と効果測定の関係は、建物とその土台に似ています。データ分析は基礎を整える工程であり、効果測定はその上に目的に即して構築される評価活動です。

データ分析とは、各種ツールから集めたデータを処理し、傾向や相関を明らかにする探索的なプロセスです。集計や可視化から、多変量・時系列分析といった統計手法まで含まれます。一方で効果測定は、特定のKPIや目標に対してデータを評価し、施策の妥当性やROIを判断する活動です。そのための基盤として、高品質なデータ分析が不可欠です。

実際に、あるBtoB企業では分析基盤の整備を最初に行い、データ品質管理や人材育成に注力しました。その上で、施策ごとのROIやマーケティング貢献度を可視化する独自モデルを構築し、予算配分を最適化。結果として全体のROIを34%改善しました。

このように、MAの効果測定を成功させるには、まず分析体制を整え、担当者同士の連携を強化することが基本です。効果測定だけを先行させず、まず分析の精度向上にリソースを割く必要があります。

ABテストやスコアリングとの連携

MA効果測定を高度化するには、ABテストやスコアリングとの連携が欠かせません。これにより施策の科学的評価と継続的な改善が可能になります。

ABテストでは、例えば件名違いのメールを送信し、どちらがより成果を出すかを検証します。単なる感覚に頼らず、統計的に意味ある差を判断できるのがメリットです。また、スコアリングは見込み顧客の行動や属性を点数化し、商談化の可能性を数値で可視化する仕組みです。施策別に「どれだけ高スコアのリードが生まれたか」を見れば、成果の質を評価できます。

あるBtoB企業では、ABテストとスコアリングを統合し、各コンテンツがスコア向上にどう寄与したかを軸に分析。その結果をマトリクス化して戦略判断に活用し、MQLからSQLへの転換率を6カ月で41%向上させました。

テストでは段階的な改善が重要です。いきなり全体最適を目指すのではなく、小さな検証を重ね、知見を蓄積・共有していく体制が効果を高める鍵になります。

意思決定を左右するレポート設計とは?

MAの効果測定では、データ分析そのものと同様に、成果を正しく伝えるレポート設計も重要です。受け手に合わせて情報を整理し、判断しやすい形で提示することで、初めてデータは意思決定に活かされます。

まず設計の基本は「ユーザー中心」です。経営層にはKPIとROI、現場には施策ごとの反応率など、それぞれの意思決定レベルに合った粒度と項目で構成する必要があります。

次に重要なのが「優先順位と構造化」です。見せたい情報を全部盛り込むのではなく、最も重要な要素を冒頭に持ってきて、深掘りしたい人だけが詳細を見るような設計が望ましい構成です。

特に注目すべきは「So What?」「Now What?」フレームワークの活用です。各数値の意味(So What?)と、次の打ち手(Now What?)をセットで提示することで、単なる報告ではなく、次の行動へつながるレポートになります。

例えば、ウェビナー参加率の低下について「重要顧客層での低下が著しい」という分析結果に対し、「業界特化コンテンツを追加する」といった具体策まで一貫して示す設計です。あるBtoB企業ではこの設計手法を取り入れ、ダッシュボードの全体設計を刷新。その結果、レポート閲覧時間を40%短縮し、実行までのスピードも飛躍的に向上したと報告されています。

MAの効果測定では、分析とレポートの質の両輪が揃って初めて、的確な意思決定が可能になります。読み手に伝わる構成を意識し、行動に変えるレポートを意識しましょう。

成功事例に学ぶ|MAの効果測定のコツ

MAの効果測定は、理論だけでなく実際の現場から学ぶことが重要です。ここでは、業界の異なる企業3社の取り組みを事例として取り上げ、それぞれがどのように効果測定に取り組み、どのような工夫で成果を出したのかを紹介します。自社に応用可能なヒントとして、具体的な方法論とセットで考察していきます。

製造業A社|コンテンツ評価でリード獲得を再構築

MA導入3年目のA社では、リード獲得の伸び悩みが課題となっていました。そこで同社は、コンテンツ施策の精度を測るため、「閲覧数×商談転換率」を軸にした独自マップを導入。これにより、資料単体の良し悪しではなく、「ユーザーの行動経路」と「資料の並び順」を含めて効果測定できるようにしました。

特に、複数の資料を連続で読んだ顧客の商談化率が3倍以上高かったことから、「最適なコンテンツシーケンス」の重要性が判明。MAのナーチャリング施策は「コンテンツの順番」まで最適化することで飛躍的な成果に結びつくという示唆を得ました。

ECサイトB社|顧客生涯価値を軸に効果測定を再設計

BtoCのアパレルECを展開するB社では、短期売上だけを見たMA施策の評価に限界を感じていました。そこで顧客をLTVベースで5分類し、「どの施策が、どのセグメントの価値を長期的に高めているか」を可視化する新しいフレームワークを導入しました。

特に効果的だったのは、機械学習でCLVを予測するモデル。例えば、初回購入は低額でもカテゴリ関心が高いユーザーはLTVが高い傾向にあると判明し、対象セグメントに向けたナーチャリング強化で、全体のLTVが約30%改善するという成果を得ました。

C社|SalesforceとMarketo連携で指標一貫性を確保

エンタープライズ向けソフトウェアを提供するC社では、各部門で使うツールが異なっていたため、MA施策の評価に一貫性がなく、判断のずれが生じていました。そこでMarketoとSalesforceを中心に、ERPやBIツールまでを統合した「全社横断のダッシュボード」を構築しました。

とくに価値を発揮したのは、アトリビューションモデルの設計です。各タッチポイントをジャーニー段階ごとに重み付けすることで、複数施策の複合効果を可視化。結果、営業とマーケティングの分断も解消され、投資配分も合理的に調整できるようになりました。

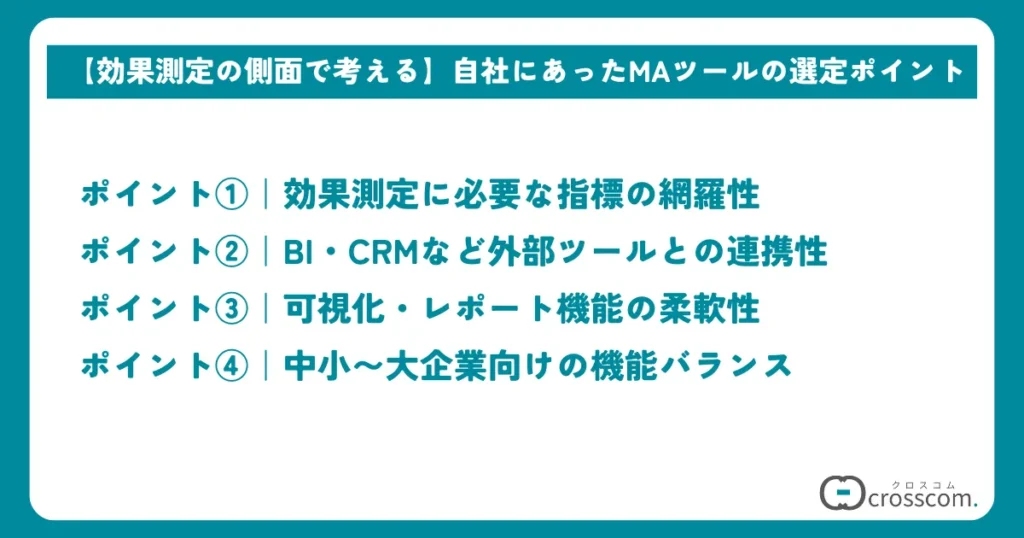

【効果測定の側面で考える】自社にあったMAツールの選定ポイント

マーケティングオートメーション(MA)ツールの選定において、効果測定機能は非常に重要な判断軸です。どれほど優れた自動化機能があっても、効果測定が不十分であれば、MAの本質的な価値は引き出せません。ここでは、効果測定の視点から見たMAツール選定の注目ポイントを解説します。

ポイント①|効果測定に必要な指標の網羅性

ツール選定における第一の視点は、自社のマーケティングKPIに必要な指標が網羅されているかどうかです。MAツールごとに対応範囲は異なり、必要な指標が不足していれば、後からのカスタマイズにコストがかかります。

例えば、リード獲得を重視する企業なら、流入経路別の獲得数やCPL、リードの質が見える必要があります。一方、顧客育成に力を入れる企業であれば、ステージごとの反応率やスコア推移が可視化できることが重要です。また、クロスセルやLTV最大化がKPIであれば、既存顧客の行動追跡と分析ができるかも確認ポイントになります。

さらに、表面的な数値(開封率、クリック率)だけでなく、リードの質や商談転換への影響、ROIといった「ビジネスインパクト」が可視化できることが、長期的な成果判断に不可欠です。自社のKPIとツール機能を照らし合わせ、現状と将来を見据えた評価が求められます。

ポイント②|BI・CRMなど外部ツールとの連携性

MA単体で得られるデータだけでは、全体的な施策効果を正しく測定することはできません。BI、アクセス解析ツール、CRMとの連携によって、営業以降の情報やファイナンス視点のROIを補完する必要があります。

とくに、リードの営業移行(MQL→SQL)以降をCRMで追える環境が整っていなければ、「どの施策が実際に成約につながったのか」は見えてきません。データ連携の質が高ければ高いほど、因果関係を含めた高度な分析と効果測定が可能になります。

このとき重要なのが、API接続の可否だけでなく、ID連携や属性マッピングなど「連携の深さ」です。例えば、顧客単位で一貫したデータ追跡ができるかどうかで、施策評価の正確性は大きく変わります。MAツール単体での実演だけでなく、実際の業務フローを前提にベンダーと具体的な接続シナリオを確認することが大切です。

ポイント③|可視化・レポート機能の柔軟性

MAの効果測定結果は、正しく伝わらなければ意味がありません。そのため、ツールが提供する可視化・レポート機能の柔軟性は実務に直結する選定ポイントになります。

重要なのは、経営層・現場・分析担当の3階層で、それぞれに必要な情報粒度・表示形式をカスタマイズできることです。例えば、経営層にはKPI推移とROIを簡潔に、現場にはチャネル別反応率を、分析担当には行動セグメントごとのドリルダウンが求められます。

また、静的なレポートではなく、インタラクティブに指標を切り替えられるUI、必要な項目でフィルタや比較ができる操作性も重要です。共有や自動配信の仕組み、レポートのテンプレ化機能も業務効率に大きく影響します。

具体的な評価時には、自社が普段見ているレポートフォーマットやKPIダッシュボードの再現性をチェックポイントにし、「このUIで定例会議は回せるか?」という観点で判断することが有効です。

ポイント④|中小〜大企業向けの機能バランス

MAツールには、機能が豊富なエンタープライズ型から、操作が簡単な中小企業向け製品までさまざまなタイプがあります。自社の体制や成長フェーズに合わせた「ちょうどよいバランス」を見極めることが肝心です。

中小企業では「使い切れない機能」や「設定が複雑すぎる機能」が業務の足かせになりがちです。必要なのは、限られた人材・時間でも使いこなせる直感的なUIと、初期KPIを回すための最小限の機能。そして将来的に必要となる機能を後から追加できる拡張性も欠かせません。

一方、大企業では、データ量や部署数に耐えうるスケーラビリティと、部署横断の指標連携が可能なアーキテクチャが求められます。さらに、複数部署・拠点でのKPI一元管理や、営業・カスタマーサクセスと統合したROI可視化も想定すべきです。

導入前には「3年後の体制」を仮定し、導入初期〜成長期〜拡張期で必要となるKPI項目やデータ量、連携範囲をマッピングしたうえで、それを段階的に満たせるMAツールを比較検討するとよいでしょう。

【中小企業におすすめ】効果測定を実現するMAツール6選

限られた予算やリソースの中で、成果を見極めながら効率的にマーケティングを進めたい中小企業にとって、ツール選びは成功の鍵を握ります。とはいえ「どれが本当に自社に合っているのか」と悩む声も少なくありません。

ここでは、効果測定機能が充実しており、導入・運用のハードルも比較的低い中小企業向けMAツールを6つ厳選し、それぞれの特徴や評価ポイントを紹介しています。自社の成長ステージや課題に応じて最適な一手を選ぶヒントになるはずです。

MA効果測定の成功は「問い」で決まる

マーケティングオートメーション(MA)を真にビジネス成果につなげるには、単なる数値の集計ではなく、戦略的な問いを起点とした効果測定が不可欠です。本記事では、効果測定の基本概念から、具体的な分析設計、ツール選定、さらには成功企業の事例までを幅広く解説してきました。どのフェーズにおいても重要となるのは、「何を明らかにしたいのか」という問いの精度です。問いの立て方次第で、データが持つ意味や導き出せる洞察の深さは大きく変わります。

効果測定を成功に導く鍵は、データ分析の精度と、その結果をどう読み解き、行動につなげるかという組織全体の姿勢にあります。ABテストやリードスコアリングのような手法との連携によって、定量評価に深みを加え、ナーチャリング施策の質も大きく向上します。また、営業とマーケティングが共通指標を用いて連携することで、部門横断の成果創出にもつながります。データは単なる数字ではなく、的確に設計されたレポートによって初めて意思決定の土台として機能するのです。

効果測定は一度作って終わりではありません。ビジネス環境や顧客行動、テクノロジーは常に変化しています。だからこそ、測定フレームワークもまた進化が求められます。「正しく問い、適切に測り、賢く行動する」というサイクルを継続的に回し続けることで、MAは単なる自動化ツールにとどまらず、持続的な成長と競争優位を生み出す中核基盤へと昇華していきます。