顧客の意思決定プロセスが複雑化する現代において、企業は情報の届け方に対してかつてないほどの工夫を求められています。その中でもメールマガジン(メルマガ)は、時代が変わってもなお、高い投資対効果と到達力を兼ね備えたマーケティング手法として根強く活用され続けています。

近年では、「マーケティングオートメーション(MA)」の導入が進み、メルマガは単なる情報発信手段から、見込み客を育成する戦略的なコミュニケーションツールへと進化しています。受信者一人ひとりの属性や行動に基づいたパーソナライズ配信、配信後の行動追跡、スコアリングを通じた営業連携など、その活用範囲は従来の枠にとどまりません。

そこで本記事では、マーケティングオートメーションとメール配信の関係性を起点に、施策設計の考え方、配信パターン、効果測定の指標、ツール選定までを包括的に解説していきます。これからMAの導入を検討する方はもちろん、すでに運用中の担当者にも役立つ具体的なノウハウを交えながら、メルマガの成果を最大化するための実践的アプローチをご紹介します。

当社はBtoBの中小企業を中心に、MA導入・運用やマーケティング戦略の設計に強い会社です。

「商談数が増えない」「コンテンツ案が思いつかない」「どう改善すればいいか分からない」というお悩みがあればお気軽にご相談ください!無料の壁打ち相談も受付けております。

この記事を書いた人

合同会社クロスコムの代表|専門商社にて7年間のBtoB営業を経て、マーケティング業界に参入。中小企業を中心に100社以上のBtoBマーケティング戦略設計や施策実行を支援。MA構築・運用とコンテンツ企画制作による商談数拡大の支援が得意。

- マーケティングオートメーション(MA)の概要と目的

- マーケティングオートメーションツールで配信できるメール種類

- メルマガ配信で押さえておくべき基本的な指標

- メール配信システムの仕組みとは?

- 【共通点3選】MAツールとメール配信システムができること

- 何が違う?MAツールとメール配信システムの主な違いは?

- 【課題別】どちらを使うべき?MAツールとメール配信システムの選定参考例8選

- 【クロスコム流】MAツールでメルマガ配信するまでの具体的プロセスを公開

- 開封率を上げるメルマガ件名(タイトル)作成のコツ

- 開封率を下げるメルマガ件名(タイトル)作成のNGポイント

- 【実施前にチェック】MAツールでメルマガ配信前に見てほしい5つの対策

- 【現役マーケターが厳選】MAツールでのメルマガ配信の成功事例3選

- 【2025年2月最新】メルマガ配信に有効なおすすめMAツール6選

- 【2025年2月最新】メルマガ配信に有効なおすすめメール配信システム5選

- MAツールとメール配信システムの違いを理解してメルマガ施策を実施しましょう

マーケティングオートメーション(MA)の概要と目的

マーケティングオートメーション(MA)の普及が進むなか、多くの企業が「導入したはいいが、何をすべきか分からない」といった壁に直面しています。メールマーケティングとの関係性を理解する前に、まずはMAの基本的な仕組みと導入目的について明確にしておく必要があります。ここでは、MAの概要と、その導入がもたらす具体的な目的について詳しく解説します。

マーケティングオートメーション(MA)とは

マーケティングオートメーション(MA)とは、見込み顧客を効率的に育成し、最終的に購買へとつなげるプロセスを自動化するシステムです。これは単なる作業効率化ツールではなく、顧客の行動データを活用して、適切なタイミングで適切なコンテンツを届ける仕組みを構築するための戦略的な基盤と位置づけられています。

なぜなら、従来の手動運用では人的リソースに限界があり、個別対応が難しかったからです。MAを導入することで、Webサイトの閲覧履歴に応じた情報配信や、資料請求後の段階的なフォローアップなどを自動化でき、顧客ごとの関心に合わせたアプローチが可能になります。

例えば、特定の製品ページを複数回閲覧したユーザーに、関連製品の活用事例やFAQを送信することで、自然な形で購買行動を後押しすることができます。一方的な情報提供ではなく、顧客との対話を促す施策に進化させられる点が、MAの本質的な価値だといえるでしょう。

このように、MAはマーケティング活動を最適化するための基盤であり、メルマガ施策を含むあらゆるデジタル施策において、効果的な活用が期待されています。ここでは、MAの目的を明らかにすることで、その活用方法をより具体的に捉えていきます。

MAツールを導入する目的

MAツールを導入する背景には、単なる作業の自動化ではなく、より高度なマーケティング課題の解決を図りたいという明確な意図があります。では、企業は具体的にどのような目的でMAを活用しているのでしょうか。ここでは、代表的な3つの導入目的に整理して解説します。

- リード獲得から育成までのプロセスを自動化

- 営業活動の負荷を軽減し、成約効率を上げる

- メルマガ施策の精度を高める

第一の目的は、リード獲得から育成までのプロセスを自動化することにあります。なぜなら、見込み顧客との継続的な接点を人手で維持するには限界があるからです。たとえば、資料請求後に自動でステップメールを送り、段階的に理解を深めてもらうことで、顧客の購買意欲を高める取り組みが可能になります。

第二の目的は、営業活動の負荷を軽減し、成約効率を上げることです。リードスコアリング機能によって「今アプローチすべき顧客」が可視化されるため、営業リソースの配分を最適化できます。購買意欲の高いリードだけにアプローチを集中させることで、営業効率が劇的に向上します。

第三の目的は、メルマガ施策の精度を高めることです。顧客の属性や行動履歴に応じたセグメント配信や、A/Bテストによる改善、開封率やクリック率の分析など、継続的に成果を向上させるPDCA運用が可能になります。従来の一斉配信型のメルマガでは実現できなかった「一人ひとりに合わせたコミュニケーション」が、MAによって現実のものになるのです。

このように、MAツールの導入は「業務効率化」「営業強化」「コミュニケーションの最適化」という複数の観点から企業の成長を支える役割を担っており、自社のマーケティング課題と照らし合わせて活用することが求められます。

マーケティングオートメーションとメールの関係性

マーケティングオートメーションとメールは密接に関連しており、多くの企業がMAツールを導入する主な理由の一つが、メールマーケティングの高度化にあります。メールは「顧客接点を築き、購買へ導くための最重要チャネル」として位置づけられており、MAツールはその効果を最大化するための基盤となっています。

MAツールの最大の特徴は、単なるメルマガ配信の枠を超えた、高度なメールコミュニケーションを実現できる点にあります。従来のメール配信システムでは、主に一斉配信型のニュースレターやお知らせメールが中心でしたが、MAツールを活用することで、ユーザーの行動をトリガーにしたパーソナライズメールを自動送信できるようになりました。例えば、Webサイトの特定ページを閲覧した顧客に関連コンテンツを自動配信したり、カートに商品を入れたまま購入に至らなかった顧客にリマインドメールを送信したりといった、きめ細かなコミュニケーションが可能です。

さらに、MAツールはメールの効果測定と改善のためのデータ分析機能も備えています。開封率やクリック率といった基本的な指標に加え、コンバージョンへの貢献度やROIといった、ビジネス成果に直結する指標まで測定できるため、メール施策の効果を多角的に評価することができます。これにより、PDCAサイクルを回しながらメールマーケティングを継続的に最適化していくことが可能になるのです。

MAツールとメールの関係性において重要なのは、「顧客の購買プロセス全体をサポートする」という視点です。初回接触から購入、さらにはリピート購入までの一連の顧客ジャーニーを設計し、各段階に応じた最適なメールコミュニケーションを自動化することで、顧客との長期的な関係構築を実現します。これは単なるメール配信システムでは難しい、MAツールならではの価値提供といえるでしょう。

このように、マーケティングオートメーションとメールは相互補完的な関係にあり、両者を組み合わせることで、より効果的かつ効率的なマーケティング活動が実現できます。マーケティング担当者は、この関係性を理解した上で、自社のビジネス課題に合わせたMAツールの活用法を検討することが重要です。

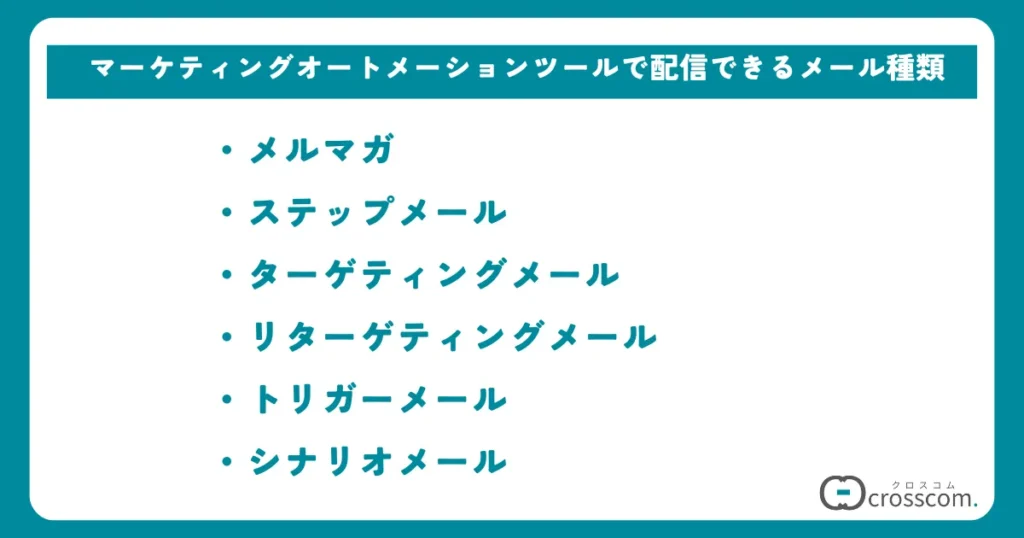

マーケティングオートメーションツールで配信できるメール種類

ここまでで、マーケティングオートメーション(MA)がメールマーケティングにどのような変革をもたらすかを解説してきました。その活用範囲をさらに深めるには、MAツールでどのような種類のメールが配信可能かを把握しておくことが欠かせません。

メルマガ、ステップメール、ターゲティングメール、リターゲティングメール、トリガーメール、シナリオメールなど、MAで実現可能な6つの主要なメールタイプについては、配信タイミングや目的の違いを理解することが効果的な活用の第一歩です。こうしたメールを組み合わせて運用することで、リード育成から顧客維持までを一貫してサポートするマーケティングシナリオを構築できます。

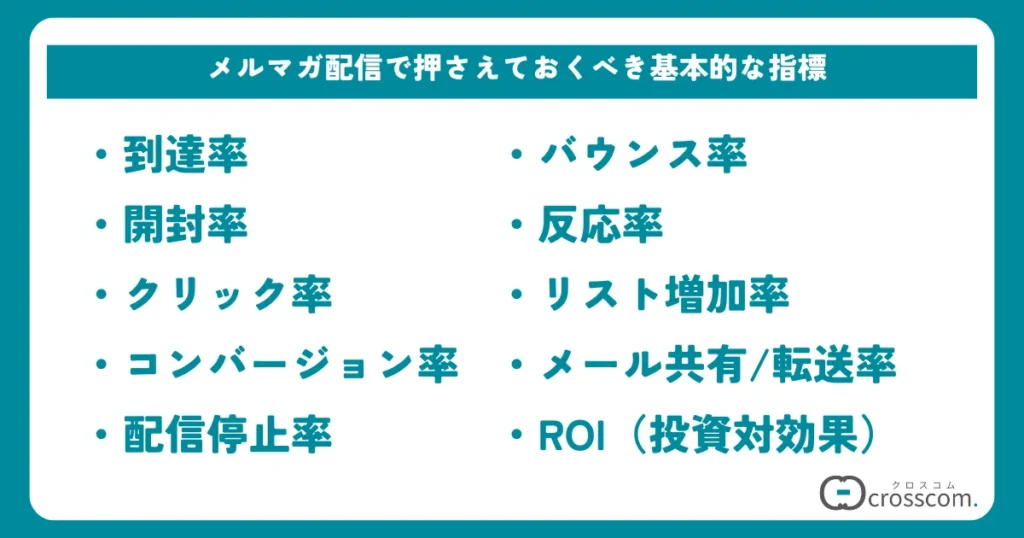

メルマガ配信で押さえておくべき基本的な指標

前のセクションで触れた通り、MAツールの導入により、戦略的なメール配信が可能になるだけでなく、施策の成果を数値で把握し、改善につなげる体制も整えやすくなります。では、実際にメルマガ施策を運用する際、どのような数値指標を押さえておくべきなのでしょうか。

本テーマについては、開封率やクリック率といった基本的な反応指標はもちろん、配信停止率やROIまで含めた10つの指標に基づき、詳しい解説を別記事にて行っています。数値は単なる結果ではなく、施策を改善へ導く“問い”の入り口でもあります。意味を理解しながら正しく分析することで、メルマガの成果は確実に伸ばしていくことができるはずです。

メール配信システムの仕組みとは?

前章までで解説したマーケティングオートメーションとメルマガ施策の関係性を理解するうえで、次に押さえておくべき視点が「メール配信の仕組みそのもの」に対する理解です。大量配信に耐えるシステム設計、確実に届くための構造、そして配信後の分析や改善に必要な機能群まで、メールマーケティングの実行環境を正しく把握することで、ツール選定や施策設計にも説得力が生まれます。

ここでは、メール配信システムの定義、メールが届くまでの技術的な流れ、そしてマーケティング施策を支える主要な機能群について順を追って解説していきます。

メール配信システムとは

メール配信システムとは、メールマガジンなどの大量のメールを高速かつ確実に配信するために設計された専用ツールです。一般的なメールソフト(OutlookやGmailなど)は個人間のやり取りを前提に開発されており、数千〜数万件規模の配信を同時に行うには不向きです。これに対して、メール配信システムは大量配信に特化したインフラと処理ロジックを備えており、メールマーケティングの実務において不可欠な存在となっています。

その理由は、通常のメーラーでは大量送信時に発生しやすい問題、たとえばサーバーの処理負荷、送信エラーの多発、スパム判定の増加などを回避するための機能が実装されているからです。たとえば、配信サーバーの負荷分散処理や、送信速度を自動制御するアルゴリズム、バウンスメール(送信失敗メール)の自動処理機能などがそれにあたります。

また、HTMLメールの作成・管理、配信結果の分析、セグメント配信のためのリスト管理など、マーケティング施策を効率化するための機能も網羅されています。こうした点から、メール配信システムは単なる送信ツールというよりも、マーケターの実務を支える「業務基盤」としての性質が強いといえるでしょう。

このように、メール配信システムは効率性と信頼性を両立させた仕組みであり、規模の大小を問わず、多くの企業にとって導入価値の高いテクノロジーとなっています。

メール送受信はどんな仕組みで行われているのか?

私たちが日常的に送っているメールは、表面的には「送る→届く」というシンプルな構造に見えるかもしれません。しかし実際には、複数のシステムとサーバーが連携しながら、厳密なプロセスを経てやりとりが成立しています。この仕組みを理解することは、マーケティング担当者がメール到達率やトラブル発生時の対応力を高めるためにも重要です。

メール送信はまず、私たちがメーラーの送信ボタンを押すところから始まります。次にそのデータは、送信者側のSMTPサーバーに渡されます。このサーバーが、宛先ドメインに対応する受信サーバーの情報をDNSに問い合わせ、適切な送信先を特定します。

取得したIPアドレスに対してSMTP通信が行われ、メールは受信側のサーバーに届けられます。さらに、受信サーバーはそのメールの送信元が信頼できるかどうかを、SPF・DKIM・DMARCといった認証情報を参照して判断し、問題なければ受信者のメールボックスに配信されます。

この一連の流れの中で注目すべきは、迷惑メールと判断されないための技術的対応がいかに重要かという点です。たとえば、ドメイン認証が不十分だと、正規のメールであってもスパム扱いされてしまうことがあります。また、メール配信システムの質や設定ミスによって、バウンス率やブロック率が高くなる可能性もあります。

したがって、マーケターはこうした技術的背景を理解した上で、ツールの設定や配信リストの管理、検証プロセスなどを設計することが求められます。表面的な配信数や開封率だけでは見えない「メールの裏側の仕組み」を把握することが、継続的な成果につながる鍵を握っているのです。

メール配信システムの主な機能

効果的なメールマーケティングを展開するには、単にメールを送信するだけでなく、戦略的な設計と改善が欠かせません。その前提となるのが、メール配信システムに搭載された機能群を正しく理解し、目的に応じて使いこなすことです。ここでは主要な機能を紹介しながら、それぞれがどのようにマーケティング成果へとつながるのかを解説します。

最も基本となるのが「一斉配信機能」です。大量のメールを安定して送るための送信最適化、エラー処理、配信速度制御などがバックグラウンドで動作し、大規模配信でも高い到達性を維持します。この機能があるからこそ、数万件規模のメール配信でも手間なく安全に行えるのです。

次に重要なのが「配信スケジュール管理機能」です。特定の日時にメールを自動配信するだけでなく、ユーザーごとの最適時間を算出するAI配信機能を持つシステムも増えており、メールの開封率向上に寄与します。運用の手間を減らすだけでなく、成果にも直結するという点で見逃せない機能です。

そして、「効果測定機能」も外せません。開封率、クリック率、コンバージョン率などの基本指標をはじめ、ヒートマップ分析やセグメント別比較、A/Bテスト結果の可視化など、多角的に施策を評価できます。これらのデータに基づいてPDCAを回すことが、最も効率的な施策改善のアプローチといえるでしょう。

さらに、「テンプレート管理」や「セグメント配信」、「自動応答メール機能」などもあります。これらの機能は、日々の運用効率を高めるだけでなく、ユーザーごとに異なる状況や興味に応じたメッセージを柔軟に届けるための基盤になります。

このように、メール配信システムの機能は単なるテクノロジーの集合体ではなく、マーケティング成果を生み出すための「仕組み」として設計されています。機能の理解を深め、目的に応じた使い方をマスターすることで、メールマーケティングの成果を飛躍的に高めることが可能になります。

【共通点3選】MAツールとメール配信システムができること

ここまでで、メール配信システムの構造と機能について理解を深めてきました。次に着目すべきは、マーケティングオートメーション(MA)ツールとメール配信システムの「重なる部分」です。実は両者には、基本機能として共通している領域が複数存在し、ツール選定における重要な比較基準となります。

この章では、MAツールとメール配信システムに共通する3つの機能を紹介しながら、それぞれの使いどころと特性の違いについて整理していきます。

メール一斉配信ができる

MAツールとメール配信システムの最も基本的な共通点は、「メール一斉配信機能」です。どちらのツールも、複数の受信者に対して同時にメールを送る仕組みを備えており、個別にメールを送信する煩雑さから解放されるという意味で、マーケティングの生産性を大きく向上させる役割を担っています。

この機能が有効に働く代表的なケースとしては、新商品情報の案内、キャンペーンの告知、定期的なニュースレターなどが挙げられます。どちらのツールを用いても、HTMLテンプレートの活用によってブランドイメージを保ちつつ、大量のターゲットに向けた一貫性のある情報発信が可能になります。

ただし、一斉配信という共通の機能を持ちながらも、内部の設計思想には違いがあります。MAツールではこの機能はあくまでも「顧客育成プロセス」の一部であり、行動履歴との連動や他チャネルとの統合が前提です。一方、メール配信システムでは「配信の効率化」にフォーカスしており、速度や配信処理の安定性に優位性を持ちます。

このように、一斉配信機能はどちらのツールでも利用できますが、利用する目的や連携先によって使い勝手が異なります。ツール選定時には、配信の規模や配信後の顧客アクションとの接続性までを見据えた判断が求められるでしょう。

配信メールの効果測定ができる

配信後の成果を可視化するという点においても、MAツールとメール配信システムは共通した「効果測定機能」を有しています。これは、単に送ったかどうかではなく、「どれだけ読まれたか」「どのリンクがクリックされたか」といった反応を把握し、次回の施策に活かすための重要な情報源となります。

開封率やクリック率、バウンス率といった基本的なKPIは、両ツールにおいて標準機能として搭載されています。さらに、A/Bテストや日別比較、セグメントごとの反応分析などの視点も活用すれば、より精緻な改善につなげることができます。

ただし、分析できる範囲や深さには差があります。MAツールの場合、メールの反応だけでなく、その後のWeb閲覧行動や資料ダウンロード、コンバージョン率まで追跡することで、「売上につながるプロセス」として評価が可能です。対して、メール配信システムではメール内の反応に特化した分析が中心となるため、他チャネルとの連動には別途設定や外部ツールが必要になることもあります。

この違いを踏まえると、施策改善のスピードやPDCAの効率性に直結する「データの深さ」も、ツール選定の大きな判断基準となるでしょう。どこまでの分析を必要としているのかを明確にした上で、最適な機能を持つツールを選ぶことが成果への近道となります。

顧客リストの管理・セグメント配信ができる

最後に紹介する共通機能が「顧客リスト管理」と「セグメント配信」です。どちらのツールにも、配信対象となる顧客のデータベースを登録・管理し、特定の条件に基づいたターゲティングを行う仕組みが用意されています。この機能は、汎用的な一斉配信とは異なり、メッセージの関連性を高めるための重要なステップといえます。

たとえば、「業種が製造業で、かつ過去30日以内に資料請求をした顧客」のように、複数の条件を掛け合わせた抽出が可能です。これにより、メールの開封率やコンバージョン率を大きく向上させることができるだけでなく、不要な情報を排除することで配信停止率の抑制にもつながります。

MAツールでは、これに加えて「行動データ」を軸にしたセグメントが可能です。Webサイトの訪問履歴や前回のメールのクリック状況などを活用し、「今まさに興味が高まっている顧客」をリアルタイムに抽出して、即時アプローチを行うことができます。対して、メール配信システムでは属性ベースの静的セグメントが中心となるため、運用の自由度にはある程度の限界があります。

このように、リスト管理とセグメント配信はどちらのツールにも搭載された重要な機能ですが、その設計思想や運用の柔軟性には差があります。自社のリード特性や配信戦略に応じて、どこまでの精度と即時性が求められるのかを明確にし、最適なプラットフォームを選定することが成功の第一歩となるでしょう。

何が違う?MAツールとメール配信システムの主な違いは?

MAツールとメール配信システムは一見似た機能を持っていますが、それぞれが設計された背景や活用の目的には明確な違いがあります。

この章では、両者の違いを正しく理解し、自社にとって本当に必要なツールはどちらなのかを見極めるための視点を提供します。

MAツールはリード育成向け、メール配信システムは単純な送信ツール

MAツールとメール配信システムの最大の違いは、「目的の違い」にあります。MAツールはリード育成を軸に設計された統合型プラットフォームであり、メール配信はあくまで顧客との接点を形成・強化する手段の一つです。例えば、Web行動のトラッキングやスコアリング機能を通じて、見込み客の関心度を定量的に測定し、それに応じたタイミングで最適なアプローチが自動的に展開されます。

一方、メール配信システムは「効率的な送信」に特化しており、機能的にはシンプルで習得コストも低く、中小企業でも導入しやすい点が魅力です。ただし、育成シナリオの構築やマルチチャネル対応といった点では、MAツールのような柔軟性には劣ります。

この違いは、顧客データの取り扱いにも明確に現れます。MAツールでは行動履歴やコンバージョン情報なども含めたリッチな顧客プロフィールを構築できるのに対し、メール配信システムは静的な属性情報の範囲でリストを管理することが一般的です。

こうした設計思想の違いから、たとえば複雑な商談プロセスが前提となるBtoB商材ではMAツールが適していますが、単発のプロモーションやニュースレターの定期配信が中心であれば、メール配信システムで十分に対応可能です。つまり、自社の目的が「関係構築と育成」か「情報の大量配信」かによって、選ぶべきツールは変わってくるのです。

MAツールは行動トリガーに基づく自動化が可能

もう一つ見逃せない違いが、自動化の深度と柔軟性にあります。MAツールは、顧客の行動をトリガーにしてメール配信やアラート通知、スコア更新などを自動化できるため、極めて高度なシナリオ設計が可能です。「特定のページを3回以上見たら翌日にメールを送る」「資料請求してから1週間経ったら事例紹介を送る」など、条件付きの処理をワークフローとして自由に組み立てることができます。

これに対して、メール配信システムの自動化機能は「○日後に配信する」といった時間軸に依存したものが中心です。多少の条件分岐を備えた製品も存在しますが、動的な顧客行動との連動や複数チャネルとの統合には限界があります。

この差が実務にどう影響するかというと、たとえばBtoBのリード育成では「検討段階ごとに適切なコンテンツを出し分ける」ことが成果に直結します。そこでは、顧客の状態をリアルタイムで把握し、次の最適なアクションを機械的に走らせるMAツールの機能が欠かせません。

逆に、年4回のニュースレターを定期配信する程度であれば、スケジュール機能だけで事足ります。よって、「誰に・いつ・何を・どう届けたいのか」を具体的に描いた上で、自動化機能の粒度を見極めることが重要です。

メール配信システムはコストが安いが、マーケ機能は限定的

最後の比較ポイントは、コストと機能のバランスです。メール配信システムは、月額数千円台から利用できる手軽さが最大の魅力です。HTMLメールのテンプレート作成、送信スケジュール管理、簡単な効果測定など、必要最低限の機能は揃っており、はじめてのメールマーケティングにも適しています。

しかし、機能面はあくまで「送ること」にフォーカスしているため、リード情報の蓄積や育成、セールス連携といった上流の戦略には対応していません。これに対して、MAツールはその初期費用と学習コストは高いものの、リードの属性と行動を統合して可視化することで、受注確度の高い顧客への集中投資を可能にします。

たとえば、メールを開封したリードがランディングページを閲覧し、セミナーに申し込み、さらに営業が商談を開始する——といった一連の行動を可視化し、評価できるのがMAツールの特長です。この可視性と自動化により、施策と成果の因果関係を明らかにし、継続的な改善を促します。

一方、メール配信システムでは、こうした顧客の進化を追跡するには複数ツールの併用や手動分析が必要になることが多く、リソースに余裕のない組織では限界があるかもしれません。

最終的には、「予算」「人材」「目指す成果」によって選択肢は異なります。導入時のコストだけでなく、ツールを通じてどんな成果を上げたいのか、その理想像を明確にした上で、自社にとって本当に必要な機能に投資する視点を忘れないようにしましょう。

【課題別】どちらを使うべき?MAツールとメール配信システムの選定参考例8選

ここまで、機能や設計思想の違いを中心にMAツールとメール配信システムを比較してきました。では、実際に自社の課題と照らし合わせたとき、どちらのツールを選ぶべきなのでしょうか。

この章では、代表的な8つの課題別に、どちらのツールがより適しているかを具体的に解説していきます。組織の規模やフェーズ、業種特性に応じて最適な選択肢を検討するための実用的な判断材料として、活用していただければ幸いです。

課題1:できるだけ低コストでメルマガを運用したい場合

「予算が限られていても、まずはメールマーケティングを始めたい」というニーズには、メール配信システムの導入が最適です。なぜなら、メール配信システムは初期コストと運用コストを最小限に抑えつつ、メルマガ配信に必要な基本機能を備えているからです。特に中小企業やスタートアップにとっては、最小単位で始められるコスト構造と、シンプルでわかりやすい操作性が大きな魅力となります。

たとえば、月額数千円から利用可能な配信サービスは多数存在し、HTMLメールの作成、テンプレート管理、セグメント配信、開封・クリック率の測定といった機能を標準で提供しています。さらに、導入から運用開始までのリードタイムが短く、社内に専門人材がいない場合でも直感的に操作できるUIが整備されているため、即戦力として活用できるのも大きな利点です。実際に、メール配信システムでスモールスタートした企業が、運用成果を確認しながら徐々にセグメントやA/Bテストに取り組み、段階的に施策を進化させているケースも珍しくありません。

もちろん、将来的にリードナーチャリングや顧客ごとの行動データを活用したパーソナライズ配信といった高度な取り組みを目指すなら、MAツールへのステップアップも視野に入れる必要があります。しかし、最初の一歩としてメール配信に慣れ、実績を積みながら段階的に施策レベルを高めていくなら、コストパフォーマンスの観点からもメール配信システムの選択が合理的だといえるでしょう。

このように、最小限の投資でメルマガを始めたい場合は、メール配信システムを起点とした段階的なマーケティング体制の構築が現実的かつ戦略的なアプローチです。

課題2:マーケと営業の連携力を高めたい場合

部門間の連携不足を解消したい企業には、MAツールが圧倒的におすすめです。なぜなら、MAは「マーケティングで獲得したリードを営業に渡し、成約につなげる」というプロセス全体を、スコアリングやシナリオ分岐を通じて一元管理できるからです。

たとえば、資料請求やセミナー参加など、見込み顧客の行動履歴を基に「ホットリード」を判別し、自動で営業担当に通知する仕組みを構築できます。これにより、営業側は確度の高いリードに集中でき、対応漏れや追客のムラを防げます。

さらに、CRMとの連携によって、リードの獲得から商談・成約までの履歴がすべて紐づき、営業とマーケの評価指標を統一することも可能です。「マーケが集めたリードが使えない」「営業がフォローしてくれない」といった不満の応酬も、数値に基づく客観的な管理ができれば解消に向かいます。

このように、部門横断でPDCAを回せる体制をつくりたい場合は、メール配信システムではなく、MAツールの導入を強く推奨します。

課題3: 顧客の属性ごとに最適なメールを送りたい場合

パーソナライズの精度を高めたい場合、MAツールの柔軟なセグメント設計機能が大いに力を発揮します。性別や年齢、地域といった静的属性だけでなく、過去のメール反応、Web閲覧履歴、資料請求有無など、複合的な条件を掛け合わせて細かくターゲティングできるのが最大の特長です。

たとえば「2ヶ月以内に製品Aのページを3回以上閲覧し、かつ過去のキャンペーンメールをクリックしたユーザー」といった絞り込みが可能で、その条件に合致する見込み客にだけ、関連製品のナーチャリングメールを自動送信できます。

もちろん、メール配信システムにもセグメント配信機能はありますが、条件設定が「業種」や「都道府県」といった静的な情報に限られることが多く、行動データを活用した柔軟な運用には不向きです。

検討初期と商談直前では、顧客に求められるコンテンツも伝えるべきメッセージも異なります。そうしたステージ別アプローチを自動で設計したい場合には、やはりMAツールを選ぶべきです。

課題4:とにかく大量のメールを送って認知度を上げたい場合

幅広い層に一斉にアプローチしたい場合は、MAよりもメール配信システムの方が効果的かつコスト効率にも優れています。たとえばメディア企業やEC事業者など、認知拡大やニュースレター配信を主目的とするケースでは、ターゲティング精度よりも「どれだけの規模で配信できるか」が重要です。

この点、メール配信システムは配信速度・インフラ性能・同報処理に優れており、数十万件単位の配信にも難なく対応できます。一方のMAツールは、個別対応の自動化に重点が置かれているため、配信ボリュームが膨らむとコストが跳ね上がる場合があります。

ターゲットごとの最適化は後回しにして、とにかくリーチを広げたいという段階では、まずメール配信システムから始めるのが妥当な判断といえるでしょう。

課題5:できるだけ低コストでメルマガを運用したい場合

マーケティング施策の実行において、定性的な印象や感覚ではなく、「どの施策がどれだけ成果に貢献したのか」を定量的に把握したいというニーズは非常に高まっています。特に、経営層や営業部門と連携しながらマーケティングの価値を社内で可視化していくためには、メール単体の反応だけでなく、ビジネス全体への貢献度を分析できる環境が不可欠です。こうした課題に対しては、MAツールの活用が極めて効果的です。

MAツールは、開封率・クリック率といった表面的な指標だけでなく、メール経由でWebサイトに遷移した後のページ閲覧行動、滞在時間、コンバージョン発生までの導線を可視化できます。たとえば、「メールのリンクから製品ページに遷移し、そこから事例ページ・価格ページを経由して資料請求に至った」といった一連の行動をトラッキングし、どのタッチポイントが成果に寄与したのかを把握することができます。

さらに、アトリビューション分析(貢献度分析)を用いれば、複数施策が組み合わさったケースにおいても、各チャネル・各コンテンツの貢献度を定量的に評価することができます。これにより、限られた予算やリソースを、どの施策に集中させるべきかを明確に判断できるようになります。実際、あるBtoB企業では、メールマーケティングの初回接点が全体の商談創出の35%に寄与していたことが数値で示され、以降の施策強化につながったという事例もあります。

一方で、メール配信システムは開封・クリック・到達率といった基本的な指標は可視化できますが、その後のユーザー行動を結びつけて追跡することには限界があります。メールの効果が「その瞬間」だけでなく、「最終成果にどう結びついたか」を評価したい場合には、MAツールの導入が最適解となるでしょう。

このように、マーケティング活動の「手応え」を感覚ではなく、ファクトとして捉えたい場合、そしてその成果を他部門や経営層にわかりやすく伝える必要がある場合には、MAツールの導入が定量的な成果測定のインフラとして強力に機能します。指標の可視化は単なる報告のためでなく、次の改善を加速させる「気づき」を得るための第一歩なのです。

課題6:配信メールの成果への貢献度を把握したい場合

「ユーザーが資料をダウンロードしたらすぐにフォローしたい」「特定ページを見た見込み客にだけ提案メールを送りたい」といったニーズがある場合、MAツールの導入が最適解になります。なぜなら、MAはユーザーの行動をリアルタイムでトラッキングし、その反応をトリガーに自動で最適なメールを配信できるからです。

例えば、BtoB企業において、価格ページを訪れた見込み客に対して、翌日自動で「料金の仕組みを解説した資料ダウンロードメール」を送信する設計が可能です。さらにそのメールを開封したか否か、リンクをクリックしたかどうかによって、その後のナーチャリングシナリオを分岐させることができます。このように、顧客の行動に応じて“次にすべきこと”を自動化できるのが、MAならではの強みです。

一方、メール配信システムでもステップメールなどの簡易な自動送信は可能ですが、基本的には“あらかじめ決めた日程で順番に送る”という設計にとどまります。顧客の行動履歴によってメールを出し分けたり、分岐シナリオを構築したりする柔軟性はほとんどありません。そのため、「開封しなかった人には再送する」「製品Aに興味を示した人だけにA関連の事例を送る」といった“反応に合わせた対応”ができず、タイミングを逃してしまうことも多くなります。

顧客一人ひとりの関心や検討段階に応じた“今この瞬間に必要な情報”を届けることは、商談化率やLTVに大きく影響します。自動化でありながら「人が読んでいるかのような」文脈のあるコミュニケーションを実現したい場合は、MAツールのトリガー設計・シナリオ構築機能が不可欠だといえるでしょう。

このように、行動に即したメール配信の自動化を通じてコンバージョンを最大化したいのであれば、MAツールの導入によって一歩先の“反応主導型”マーケティングを実現すべきです。

課題7: 顧客の行動に応じて適切なメールを自動送信したい場合

新規獲得よりもLTV(顧客生涯価値)を重視するフェーズにある企業では、「買ったきり」で終わらせない継続的なフォロー施策が不可欠です。こうした関係構築を継続的に自動化する手段として、MAツールは大きな効果を発揮します。

MAツールでは、購入履歴や過去の行動パターンをもとに、顧客ごとに最適なリピート施策を設計できます。たとえば、「購入30日後におすすめ商品を紹介」「最後の購入から90日以上経過した顧客に再訪を促す限定クーポンを送付」など、行動データに基づいたきめ細かな再アプローチが可能になります。

また、アップセル・クロスセル戦略にも有効です。「この商品を購入した人は他にどれを買っているか」といった情報をもとに、関連商品を紹介するレコメンデーションメールを自動で送信できるため、追加購買を自然に促す設計も容易です。

メール配信システムでもフォローメールを送ることはできますが、あくまで一斉配信または単発的なステップメールが中心で、個々の履歴に連動した動的なフォローアップは難しいケースが多いのが実情です。

既存顧客を主軸としたマーケティングに本格的に取り組むのであれば、関係維持と再購買促進の両面で優れた機能を持つMAツールの導入を検討すべきタイミングといえるでしょう。

課題8:一度購入した顧客との関係を継続したい場合

情報の受け手である顧客のニーズが多様化する中で、誰にでも同じ内容を送る一斉配信は、もはや効果的とは言えません。属性や行動履歴に基づいた高度なセグメント分けと、それに対応するパーソナライズ配信を実現したい場合には、MAツールが最適です。

MAツールは、顧客の年齢・職種・業種といった基本的な属性に加え、Webサイトの閲覧履歴、過去のメール反応、コンバージョン履歴などをもとに、極めて細かなセグメントを自動的に作成できます。そして、それぞれのセグメントに対して、最も効果的と想定されるメッセージを最適なタイミングで配信することが可能です。

たとえば、「特定サービスページを3回以上訪問したが資料請求していない中小企業経営者」向けに事例コンテンツを配信し、温度感を上げるような施策が挙げられます。こうした細分化されたセグメントへの対応は、メール配信システムでは手作業が多くなるため、運用面での限界が見えやすくなります。

また、MAツールでは動的コンテンツ(Dynamic Content)を活用し、同じメールテンプレート内でも受信者の情報に応じて差し込む文面や画像を変えることができ、パーソナライズの表現幅が広がります。

「今後の施策は、もっと精緻にセグメントを分けて届けたい」というニーズがある場合、それをスムーズに実行に移せる環境として、MAツールがもたらす恩恵は非常に大きいと言えるでしょう。

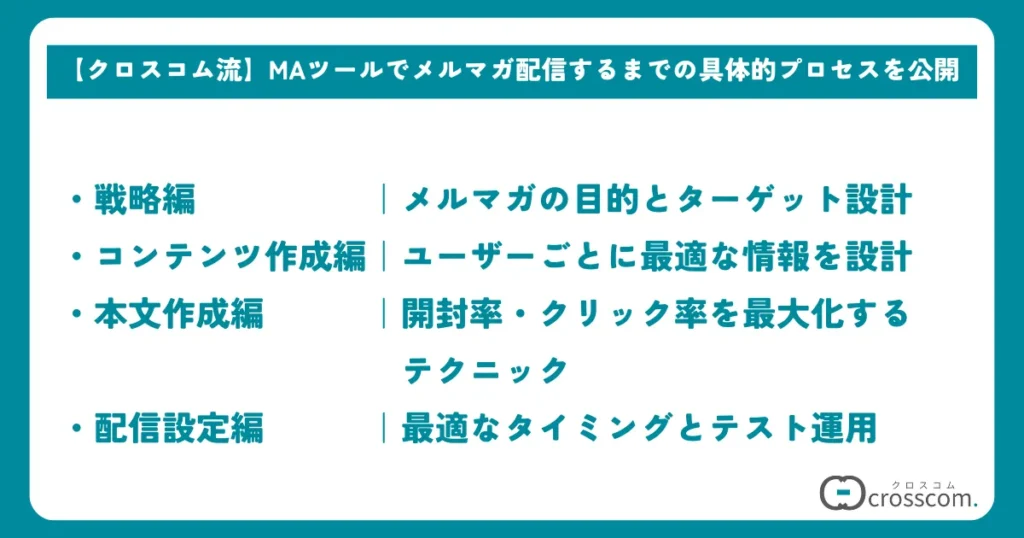

【クロスコム流】MAツールでメルマガ配信するまでの具体的プロセスを公開

マーケティングオートメーションツールを使ったメルマガ配信の成功には、各フェーズごとの的確な設計と運用が欠かせません。

ここでは、クロスコムが実践している配信までのプロセスを体系的に紹介します。導入直後の企業でも再現できる実用的なフローを元に、戦略設計から配信、改善まで一連のステップを順を追って解説します。

戦略編|メルマガの目的とターゲット設計

MAツールを活用したメルマガ施策を成果につなげるには、目的とターゲットの明確化が不可欠です。情報配信の手段ではなく、顧客との関係構築の手段として設計する必要があります。目的があいまいなまま配信を開始しても、成果につながることはまずありません。なぜなら、配信の目的によって伝えるべき情報もKPIも変わるからです。

例えばクロスコムでは、「見込み客フェーズ」では認知・理解促進を、「既存顧客フェーズ」ではアップセルやLTV向上を、「失注・休眠顧客フェーズ」では再接触・再検討をゴールとした配信目的を設定しています。そしてそれぞれに適したセグメントを設計し、メッセージを最適化しています。ターゲットの状態や関心に合わせて適切な情報を設計することで、不要な配信を避け、成果につながる接点を生み出すことができます。

このように、メルマガを成果に結びつけるには「誰に」「何のために」配信するのかを最初に明確に定めることが重要です。戦略設計段階でこの整理を怠ると、メッセージがブレてしまい、結果として顧客に届かないコミュニケーションになります。こうした戦略思考が、MA活用の第一歩なのです。

コンテンツ作成編|ユーザーごとに最適な情報を設計

戦略で定めた目的とターゲットに基づき、どのような情報をどの順番で届けるかがコンテンツ作成の鍵です。成果を生むためには、ユーザーが次に求める情報を見越した「シナリオ設計」が不可欠です。なぜなら、コンテンツは単体で効果を発揮するものではなく、連続性のある情報提供を通じて購買意欲を高めるからです。

クロスコムでは、各フェーズに応じたナーチャリングコンテンツを段階的に設計しています。初回接点では信頼形成を重視し、導入事例や業界トレンドなど共感と理解を促すコンテンツを提供。次に課題意識を顕在化させる資料を提示し、最後にサービス資料や比較コンテンツ、相談CTAへつなげます。特に重要なのは、受信者が「なぜこれが今必要なのか」と納得できる文脈を設計することです。

このようなストーリー構成により、ユーザーにとって“価値ある情報”として認識され、メールの継続的な開封・反応へつながっていきます。結果として、ただ開封率やクリック率が高まるだけでなく、商談化率やコンバージョン率の改善へもつながるのです。MAツールのコンテンツ設計では、単なる情報の羅列ではなく、行動を後押しするシナリオ構築こそが成否を分けるポイントだといえます。

本文作成編|開封率・クリック率を最大化するテクニック

コンテンツの設計が済んだら、次に着手すべきは本文作成です。メール本文は、読者の行動を左右する最前線の接点であり、ここでの出来栄えが成果を大きく左右します。特に件名・リード文・CTAの設計は、開封率・クリック率の観点から非常に重要です。なぜなら、いくら良いコンテンツを設計しても、開封されなければ何も始まらないからです。

クロスコムでは「AIDAの法則(注目→興味→欲求→行動)」をベースに、本文構成を組み立てています。件名には「数字」「限定性」「意外性」を入れ、開封を促進。リード文では読者の課題や共感を喚起し、本文では具体的なメリットや差別化要素を提示。最後にCTAボタンで次の行動(資料DL、相談申込など)へ自然に誘導します。また、スマホでの閲覧を前提とした短文構成や、クリックしやすいボタンデザインも重要な要素です。

こうした設計を丁寧に行うことで、開封率30%以上、クリック率10%以上といった成果を安定的に実現できるようになります。本文作成は「技術と戦略の融合」であり、ライティングスキルに加えて顧客心理への理解が問われるフェーズです。MAツールの強みを活かすためにも、テンプレート依存ではなく、自社らしいストーリーと訴求軸を意識した本文作成が求められます。

配信設定編|最適なタイミングとテスト運用

メールの内容がどれだけ優れていても、配信する「タイミング」が合っていなければ成果は出ません。特にメルマガは“開封されるか否か”が第一関門であり、開封率を高めるためには配信時間と曜日の最適化が鍵を握ります。ここでは、クロスコムが実践する配信設定とテスト運用の設計方法を紹介します。

まず基本となるのは「業種・職種・閲覧デバイス」ごとの最適時間帯の特定です。BtoBでは平日午前中(7時〜10時)、BtoCでは平日夜(20時〜22時)や土曜午前中の反応が高い傾向があります。ただし、業界やターゲットによって最適解は異なるため、自社データを蓄積し、傾向を分析することが重要です。

加えて、クロスコムではA/Bテストによる件名・配信時間・コンテンツの効果検証を習慣化しています。例えば、同一コンテンツで2つの件名をテストし、どちらが開封率が高いかを比較。さらに、反応率が良かったセグメントに対して、追加配信を行うといった応用も行っています。テストは「何をどう改善したいのか」という明確な仮説に基づいて行うことが成功の鍵です。

このように、配信設定は「勘と経験」ではなく「データと仮説」によって最適化していくべき領域です。成果が出ないと感じたときこそ、テスト設計と振り返りの精度が問われます。クロスコムでは配信後も開封・クリック・CVのデータを精査し、週単位で改善サイクルを回すことで、再現性のある成果創出を実現しています。

開封率を上げるメルマガ件名(タイトル)作成のコツ

作成のコツ-1024x538.webp)

メルマガの開封率を左右する最も重要な要素のひとつが「件名」です。なぜなら、受信者は内容を読む前に件名だけを見て「読むかどうか」を判断しているからです。どんなに魅力的なコンテンツやCTAを用意していても、件名で関心を引けなければ開封にはつながりません。

たとえば、クロスコムの実績では、同一内容のメールでも件名を変えただけで開封率が1.8倍に伸びたという事例があります。これはつまり、訴求軸や表現方法次第でユーザーの反応が大きく変化することを意味しています。数字や絵文字、限定性の訴求など、さまざまな工夫が可能ですが、ターゲットに合わせたチューニングが欠かせません。

こうした件名改善は、ABテストと組み合わせることでさらに精度を上げることができます。テストを通じて反応の高い表現パターンを発見し、ナレッジとして蓄積することが、メールマーケティング全体の底上げにつながるのです。

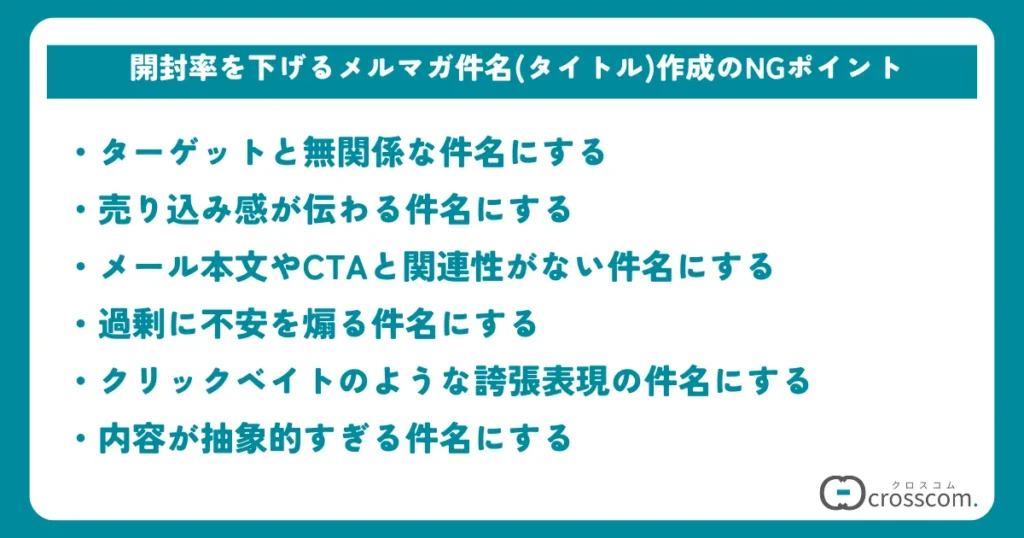

開封率を下げるメルマガ件名(タイトル)作成のNGポイント

メルマガの件名作成において、効果的なテクニックを知ることと同様に重要なのが、避けるべきNGポイントを理解することです。いくら工夫を凝らしても、受信者の心理を逆撫でするような件名では、開封率の低下だけでなく、最悪の場合はスパム判定や配信解除につながる恐れもあります。ここでは、メルマガの開封率を下げてしまう主なNGポイントを6つ解説します。

第一のNGポイントは「ターゲットと無関係な件名にする」ことです。受信者にとって関心のない、またはニーズに合致しないトピックを件名に使用すると、「このメールは自分に関係ない」と判断され、開封されないばかりか、今後のメールも無視される原因となります。例えば、企業の経営層向けのメールで「新入社員向け基礎研修のご案内」といった件名を使うと、ターゲットミスマッチが明らかです。適切なセグメンテーションを行い、各受信者グループの関心事やニーズに合致した件名を設計することが重要です。

第二の問題点は「売り込み感が伝わる件名にする」ことです。あからさまな営業メッセージや過度なプロモーション色の強い件名は、多くの受信者に敬遠されます。「今すぐ購入!」「お買い得!」「絶対に見逃せない特別オファー!」などの直接的な売り込み表現は、特に初期段階の顧客関係ではマイナスに作用しがちです。代わりに、受信者にとっての価値や解決できる課題に焦点を当てた件名が効果的です。例えば、「新商品のご案内」よりも「時間管理を劇的に改善する新しいアプローチ」のように、メリットを強調する表現が望ましいでしょう。

第三のNGポイントは「メール本文やCTAと関連性がない件名にする」ことです。件名で期待させた内容と実際のメール内容が一致しない場合、受信者は「騙された」と感じ、信頼関係が損なわれます。いわゆる「クリックベイト」的なアプローチは短期的には開封率を上げるかもしれませんが、長期的には配信解除率の上昇や信頼性の低下を招きます。例えば、「無料プレゼント」という件名で開封を促しながら、実際には厳しい条件付きや有料サービスへの誘導しかない場合、受信者の不信感を招くでしょう。件名はメール内容の正確な予告編として機能させることが重要です。

第四の問題は「過剰に不安を煽る件名にする」ことです。恐怖心や危機感を過度に強調する件名は、短期的な注目を集めるかもしれませんが、ブランドイメージを損なう恐れがあります。「緊急!あなたのアカウントが危険です」「このチャンスを逃したら二度とない!」などの過剰な表現は、スパムフィルターにも引っかかりやすく、実際に緊急性がある場合にも信頼されない「オオカミ少年」効果を生み出す可能性があります。適度な緊急性の表現にとどめ、誇張を避けることが重要です。

第五のNGポイントは「クリックベイトのような誇張表現の件名にする」ことです。「驚愕の結果」「信じられない効果」「革命的な変化」など、過度に誇張された表現は、受信者の警戒心を高め、スパムと判断されるリスクも高まります。特にB2B領域では、客観的で事実に基づいた表現が信頼性を高めます。誇張表現よりも、具体的なデータや事実に基づいた件名(「平均20%の業務効率化を実現した事例」など)の方が効果的です。

第六の問題点は「内容が抽象的すぎる件名にする」ことです。「お知らせ」「ご案内」「最新情報」など、具体性に欠ける曖昧な件名では、メールの内容や価値が伝わらず、開封の動機付けにはなりません。受信者がメールトレイを素早くスキャンする際、こうした抽象的な件名は「後で読む」あるいは「読まなくてもいい」と判断される可能性が高くなります。代わりに、具体的な内容や価値を明示した件名(「2025年度マーケティング予算計画のための5つのトレンド分析」など)が効果的です。

これらのNGポイントを避け、受信者の立場に立った価値提供型の件名作成を心がけることで、開封率の向上と長期的な信頼関係の構築につながるでしょう。また、定期的なA/Bテストを通じて自社顧客の反応を分析し、最適な件名のスタイルを見つけることも重要です。

【実施前にチェック】MAツールでメルマガ配信前に見てほしい5つの対策

ここまでで、戦略設計からコンテンツ作成、配信タイミングの最適化、件名改善のポイントまでを一通り解説してきました。しかし、実際に配信ボタンを押す直前にこそ、見落としがちな“最後のひと手間”が成果を左右する場面が少なくありません。特にMAツールを使った配信では、シナリオの分岐設定やセグメントの精度、到達性の担保など、配信の基盤整備が不十分だと、せっかくの施策が効果を発揮できなくなる可能性があります。

本章では、MAによるメルマガ配信を成功に導くために、配信前に必ず確認すべき5つの対策について、全体の枠組みを紹介します。具体的な設定手順やチェックリストは、別記事「BtoBメールマーケティング完全ガイド~基礎知識から実践手順まで~」で詳しく解説しているため、そちらをあわせてご参照ください。

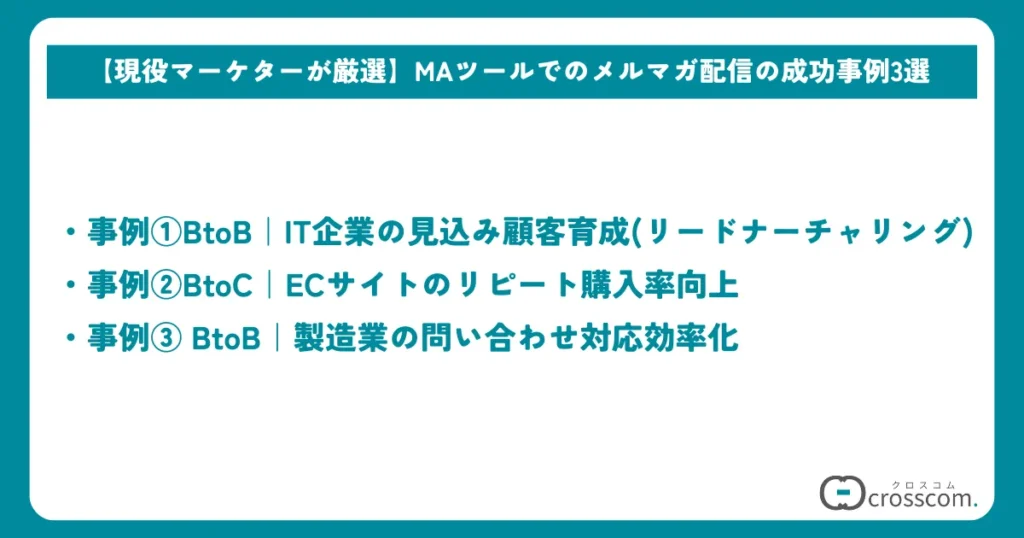

【現役マーケターが厳選】MAツールでのメルマガ配信の成功事例3選

マーケティングオートメーションの導入は進んでいるものの、「実際にどう成果につながるのか」が見えにくいという声は少なくありません。

そこでここでは、業界・課題・アプローチの異なる3つの企業事例を紹介し、MAツールを活用したメルマガ施策が実際にどのような成果を生んだのかを解説します。

事例①BtoB|IT企業の見込み顧客育成(リードナーチャリング)

まず取り上げるのは、SaaS系クラウドサービスを提供する中堅IT企業の事例です。同社は「問い合わせ数は多いが商談化率が低い」という課題を抱えていました。リードに対する接触のタイミングが遅れがちで、営業部門とマーケ部門の連携も不十分な状況でした。

これに対し、MAツールを導入し、ステップメールとリードスコアリングを組み合わせたナーチャリング設計を実施しました。問い合わせ直後から段階的に情報提供を行い、行動履歴に応じたスコア判定を通じて、営業へ「熱度の高いリード」だけを優先的に渡す体制を構築。これにより営業の稼働効率が上がり、同時にリードの取りこぼしも防止できました。

結果として商談化率は15%から35%へと倍増し、営業接触までの平均リードタイムも5営業日短縮。MAによる事前育成が、受注確度と営業の生産性の両方を押し上げた好例といえるでしょう。

事例②BtoC|ECサイトのリピート購入率向上

次に紹介するのは、アパレル商材を扱うEC企業です。同社は新規顧客獲得には成功していたものの、リピート購入率が10%を下回り、LTVが伸び悩んでいました。購入後のフォローアップが一斉配信に留まり、パーソナライズされた継続コミュニケーションが不足していた点が大きな課題でした。

そこでMAツールのセグメント機能とシナリオ機能を活用し、「購入商品カテゴリ別」「性別」「購買回数」などに基づいたメルマガを分岐配信。加えて、購入から数日後のレビュー依頼や、リピート促進のためのクーポン発行も自動化しました。ユーザーの反応状況によっては、フォロー回数やメッセージ内容も調整する仕組みを取り入れています。

この結果、メルマガ経由のリピート率は10%から25%に上昇。メール開封率は2倍に、クリック率は3倍近くまで改善しました。コンテンツの最適化により、LTV向上とROI改善を同時に実現した事例といえるでしょう。

事例③ BtoB|製造業の問い合わせ対応効率化

最後に紹介するのは、精密機器メーカーによる導入事例です。同社はWebフォームからの問い合わせが増加する中で、営業が手作業で返信していたために、対応スピードと内容の質が安定せず、対応漏れも課題になっていました。加えて、情報収集目的のリードと、今すぐ商談に進みたいホットリードの見極めができていない状態でした。

導入後は、問い合わせの内容や行動データに応じてメールを自動分類し、FAQの案内から個別相談の促進までをステップ化。特に製品スペックを深く確認しているユーザーには、営業連携を強化するメールを優先的に送信。リードスコアが一定以上の顧客は営業へ即時通知される設計にし、リソース配分の最適化を図りました。

結果、対応時間は半分以下に短縮され、営業リソースの集中配分により商談化率も大幅に改善。問い合わせ対応にかかる負荷は減りながら、営業パイプラインはむしろ増加するという成果につながりました。

【2025年2月最新】メルマガ配信に有効なおすすめMAツール6選

ここまでMAツールを活用したメルマガ配信の実践プロセスや成功事例を見てきましたが、実際にツールを選ぶ段階では「どの製品を使うべきか?」という悩みに直面する企業も多いはずです。

そこで本セクションでは、2025年2月時点で特に高評価を得ているMAツール6つを厳選し、それぞれの強みを簡潔に整理しました。

Hubspot Marketing Hub

HubSpot Marketing Hubは、CRM連携を軸に、メルマガ配信、フォーム作成、リード育成、スコアリングなどの機能が一体化されたオールインワンプラットフォームです。特にパーソナライズメールの配信精度と操作性に定評があり、ノーコードで洗練されたHTMLメールを作成できる点が強みです。中堅〜大企業だけでなく、少人数マーケチームでも運用しやすく、スモールスタートにも対応しています。

Salesforce Account Engagement

SalesforceのMAツールであるAccount Engagementは、BtoBマーケティングに特化した高機能なプロダクトです。SFAとの連携性が高く、メール経由のリードが商談・成約へ至るまでのプロセスを一元管理できるため、営業部門との連携強化を重視する企業に適しています。メルマガ配信機能も充実しており、条件分岐によるナーチャリング設計にも柔軟に対応できます。

Kairos3 Marketing

Kairos3は、操作性と導入コストのバランスが非常に良い国産MAツールです。MAに不慣れな中小企業でも扱いやすく、ドラッグ&ドロップでのHTML編集や、わかりやすいレポート画面が好評です。サポート体制が手厚いため、初めてのMA導入にも安心して選べるツールです。とくに配信テンプレートやシナリオ設計のガイドが充実しており、メルマガ中心で運用を考える企業に向いています。

Adobe Marketo Engage

Marketoは、大規模なキャンペーン設計や複雑なセグメント配信を必要とする企業に適した、エンタープライズ向けのハイエンドMAツールです。AIによるパーソナライゼーション、オムニチャネル連携、高度なスコアリング設定など、機能の幅と深さは随一です。メルマガ配信にとどまらず、全体のデジタルマーケティング戦略を包括的に管理したい企業にとって、有力な選択肢となるでしょう。

BowNow

BowNowは、無料プランから始められることで注目されている国産MAツールです。機能は絞られているものの、メール配信・スコアリング・フォーム連携といった基本はしっかりカバーされており、初期コストを抑えながらMA活用を始めたい中小企業におすすめです。手軽にステップメールを設定できる点も魅力で、BtoBの情報提供型メルマガ施策との相性が良いと言えます。

SATORI

SATORIは「匿名リード」を可視化・活用できる点がユニークな国産MAツールです。サイト訪問者の行動データを起点にしたナーチャリング設計が可能で、個人情報を取得する前段階のアプローチ強化に力を発揮します。メルマガ配信だけでなく、Web行動との連動でホットリードを抽出し、営業やインサイドセールスへ自動連携できる設計が評価されています。

【2025年2月最新】メルマガ配信に有効なおすすめメール配信システム5選

ここまでMAツールを前提としたメルマガ配信について述べてきましたが、配信特化型のツールを選ぶという選択肢も十分に現実的です。特に「とにかく安く」「確実に」「わかりやすく」始めたい企業にとって、メール配信システムは手軽な導入手段となります。ここでは、2025年2月時点で中小企業を中心に支持を集めている5つのメール配信システムを簡潔にご紹介します。

配配メール

配配メールは、シンプルな機能と高い費用対効果が特徴のメール配信システムです。初心者でも簡単にHTMLメールを作成でき、配信結果をひと目で把握できるため、メールマーケティングの効率と効果を向上させることができます。また、高いメール到達率で、確実にメールを届けることができます。特に、費用対効果を重視する中小企業におすすめです。

オレンジメール

オレンジメールは、高い到達率と手厚いサポートが特徴のメール配信システムです。無料お試し期間も長く、ステップメール機能も搭載しているため、初心者でも安心して効果的なメルマガ配信を始めることができます。特に、初めてメール配信システムを導入する企業におすすめです。

Blastmail

Blastmailは、簡単操作、デザイン性、効果測定、料金体系、サポート体制の全てが揃っており、初心者から上級者まで幅広いニーズに対応できるメール配信システムです。特に、手軽にメルマガ配信を始めたい中小企業におすすめです。

Benchmark Email

Benchmark Emailは多言語に対応しており、日本以外での展開にも適しています。豊富なレスポンシブデザインテンプレートがあり、新規作成も容易です。自動化キャンペーンやトリガーメールの設定により顧客との関わり方を強化でき、その効果測定には詳細な分析ツールも備えています

ワイメール

ワイメールは、90以上の豊富な機能を持ちながら、リーズナブルな完全定額制で配信数無制限のメルマガ配信が可能なため、コストパフォーマンスに優れたメール配信システムです。絞り込み配信によるターゲティングや、広告表示なしでブランドイメージを維持できる点も魅力です。特に、多くの機能を手軽な価格で利用したい企業におすすめです。

MAツールとメール配信システムの違いを理解してメルマガ施策を実施しましょう

メルマガ施策を成功に導くためには、自社の課題とリソース、そして成長戦略に応じて「MAツール」か「メール配信システム」かを見極める視点が欠かせません。MAは顧客育成や営業連携、パーソナライゼーションに強みがあり、リードナーチャリングやLTV向上に貢献します。

一方、メール配信システムは手軽に始められ、費用対効果を重視する企業に適しています。いずれも目的に合致した正しい選定と運用が成果の鍵です。本記事で得た知見をもとに、ぜひ自社に最適な配信手段を検討してみてください。