デジタルマーケティングの進化に伴い、企業の顧客接点は多様化しています。その中でも、メールマーケティングは、ターゲットに直接メッセージを届ける効果的なチャネルとして、依然として重要な役割を果たしています。

本記事では、メールマーケティングにおけるコンテンツ作成の基本から、トレンドを押さえた最新の施策、さらには具体的な事例までを網羅的に解説します。効果的なメールコンテンツを通じて、エンゲージメントの向上やコンバージョン率の改善を目指すための戦略を明確にし、ROIの最大化を実現する方法を学びましょう。

当社はBtoBの中小企業を中心に、MA導入・運用やマーケティング戦略の設計に強い会社です。

「商談数が増えない」「コンテンツ案が思いつかない」「どう改善すればいいか分からない」というお悩みがあればお気軽にご相談ください!無料の壁打ち相談も受付けております。

この記事を書いた人

合同会社クロスコムの代表|専門商社にて7年間のBtoB営業を経て、マーケティング業界に参入。中小企業を中心に100社以上のBtoBマーケティング戦略設計や施策実行を支援。MA構築・運用とコンテンツ企画制作による商談数拡大の支援が得意。

- メールマーケティングコンテンツの4つの種類

- 4ステップで解説|メールマーケティングのコンテンツ制作方法とは

- メールマーケティングと相性の良いコンテンツ形式

- プロのほとんどが実践!メールマーケティングのコンテンツ制作で押さえるべき6つの基本

- 典型的なNGコンテンツ|メールマーケティングで成果が出ない5つの理由

- 【現場担当者が推奨】メールマーケティングのコンテンツ成果を出す6つのコツ

- 【コンテンツのネタ切れから脱却】メールマーケティング施策でもつべき7つの企画視点とは?

- 「バイヤーイネーブルメント」でメールマーケティングのコンテンツを攻略せよ

- メルマガコンテンツの文章例

- メールマーケティングに活用できるおすすめツール

- メールマーケティングコンテンツの改善事例3選

- 課題解決につながるコンテンツがメールマーケティングを制す

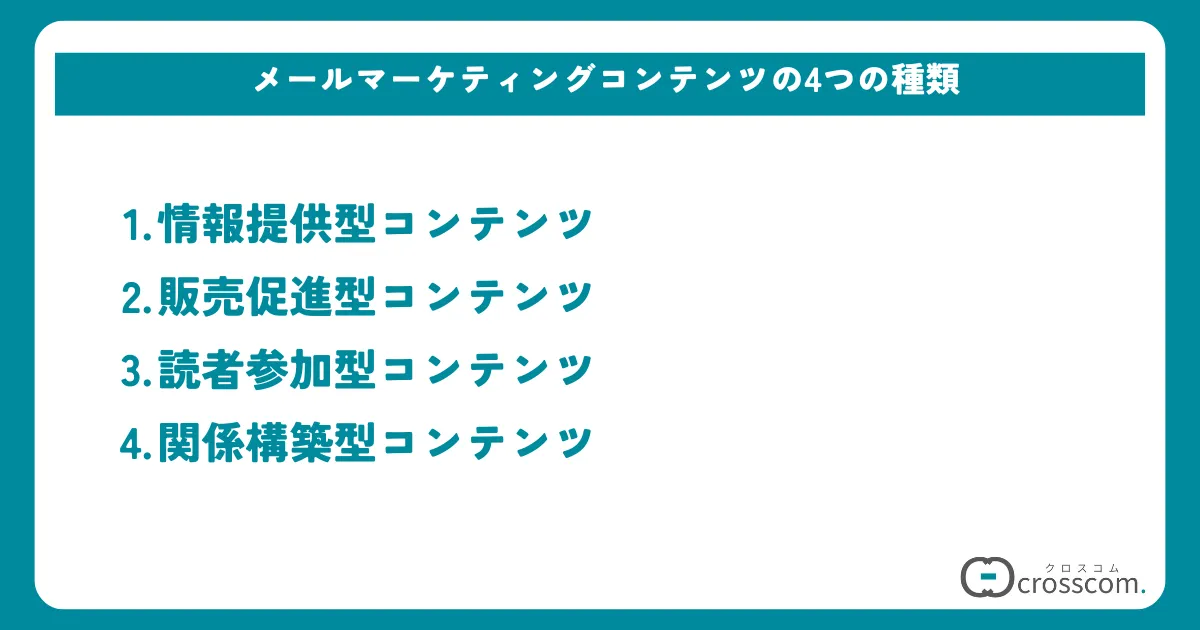

メールマーケティングコンテンツの4つの種類

メールマーケティングにおけるコンテンツは、大きく4つのタイプに分類されます。それぞれが異なる目的と役割を持っており、適切に使い分けることで効果的なメール戦略を構築できるでしょう。

ここでは、各コンテンツタイプの特徴と活用方法について詳しく解説します。

情報提供型コンテンツ

情報提供型コンテンツは、受信者に価値のある情報を提供することで、信頼関係を構築し、企業の専門性を効果的にアピールする役割を果たします。

このコンテンツの目的は、単なる情報提供にとどまらず、受信者に新たな気づきや行動を促すことです。特に重要なのは、提供する情報が受信者にとってどのような意味を持ち、どのように活用できるかを具体的に示すことです。

たとえば、メールで「最新業界トレンドとそれを活用した効率的な業務改善の実例」を紹介する場合、単なるトレンドの羅列ではなく「トレンドAを採用した企業が業務効率を30%向上させた具体例」のように統計データや実績を交えた情報を示すことで、受信者はその情報を自分のビジネスにどう応用できるかを具体的にイメージできます。

このように情報提供型コンテンツは、受信者に役立つ情報を提供しながら企業の信頼感と専門性を高めるための強力なコンテンツです。特に、内容が実用的で受信者に直接利益をもたらすものであれば、メール全体の価値を大幅に向上させ、エンゲージメントの向上に寄与できます。

販売促進型コンテンツ

販売促進型コンテンツは、商品やサービスの魅力を受信者に効果的に伝え、購買行動を促進する役割を果たします。単なる商品説明による一方的な売り込みではなく、顧客の課題解決に寄り添い、具体的な価値を提供することが重要です。

具体例としては、製品やサービスの特長をわかりやすく紹介するメール、実際の導入事例、競合製品との比較データ、そしてROI(投資対効果)のシミュレーションなどがあります。「導入後3ヶ月で業務効率が30%向上」「年間コストを25%削減」といった具体的な成果を示すことで、受信者に製品やサービスの利点を直感的に理解してもらうことが可能です。

このように販売促進型コンテンツは、顧客が抱える課題を解決する手段を明確に示し、購買意欲を効果的に高める強力なコンテンツです。受信者の課題やニーズを正確に捉えたメッセージを提供できれば、エンゲージメントの向上やコンバージョン率の改善につなげられます。

参加型コンテンツ

参加型コンテンツは、受信者との双方向のコミュニケーションを促し、エンゲージメントを高める役割を果たします。診断サービスやアンケート、キャンペーンなど、受信者が能動的に関与できる仕組みを提供します。

たとえば、「無料診断サービス」を通じて、顧客の課題を可視化し、その結果に基づいた具体的な提案を行うことで、より深い関係構築が可能です。また、アンケートを活用することで、顧客の満足度やニーズを直接把握し、サービス改善に活用できます。これにより、顧客との接点を増やし、双方向の価値を創出します。

このように参加型コンテンツは、顧客との接点を増やし、双方向の価値を創出するための強力なツールです。能動的な関与を促す仕組みを導入することで、顧客との関係性をより深め、継続的なエンゲージメントを実現します。

関係構築型コンテンツ

関係構築型コンテンツは、長期的な信頼関係の構築と維持を目的としたコンテンツであり、顧客との継続的なエンゲージメントを生み出す重要な役割を担います。顧客のライフサイクルに応じて、適切なタイミングで価値ある情報を提供することで、顧客の満足度を高め、ブランドへのロイヤリティを向上させることができます。

具体例としては、新規登録者に対するウェルカムメール、誕生日や記念日に送るお祝いメール、さらには利用状況に応じたヒントやアドバイスを提供するメールなどが挙げられます。登録直後に送るウェルカムメールには、簡単なサービスの紹介や利用開始の手順を含めることで、顧客がスムーズにサービスを利用できるようサポートすることが重要です。

また、誕生日メールには特別なクーポンや限定オファーを添えることで、顧客に特別感を提供し、エンゲージメントをさらに深めることができます。

このように、受信者のニーズや興味に基づいたパーソナライズされたコンテンツの提供は、一方的な情報発信ではなく、双方向のコミュニケーションを実現する鍵となります。特にBtoBのように顧客との接点を継続的に増やし、長期的な関係構築が重要な事業においては、最も重要なコンテンツの1つとして考えられます。

4ステップで解説|メールマーケティングのコンテンツ制作方法とは

効果的なメールマーケティングコンテンツを制作するには、体系的なアプローチが必要です。闇雲にコンテンツを作成しても、読者の心に響く内容を生み出すことは困難でしょう。

ここでは、現場のマーケターが実践している4つのステップを詳しく解説します。

ステップ①課題別でターゲットを分類する

メールマーケティングの第一歩は、ターゲットの分類です。まずはターゲットが抱える課題で分類することで、関心毎に立脚した関連性あるコンテンツを提供できます。

例えば初期段階では、流入元(ウェブサイト、展示会、紹介など)による基本的な分類から始めるのも効果的です。展示会で得たリードには「イベントでの関心事項」に応じたメール、ウェブサイト経由のリードには閲覧履歴を基にした情報を提供することが有用です。

このような課題をもとに分類することで、顧客ごとのパーソナライズ化が推進でき、1人1人に最適化された購買体験づくりが目指せます。

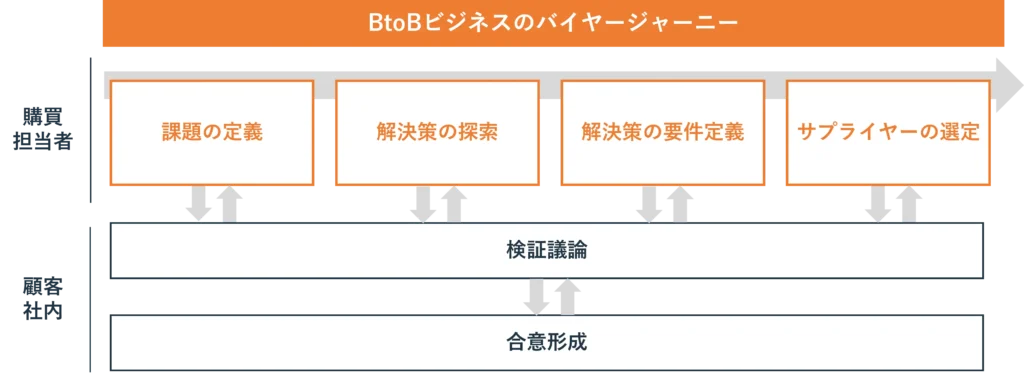

ステップ②ターゲットごとのバイヤージャーニーを作成する

課題別でターゲットを分類した後は、ターゲットごとの購買行動プロセス(バイヤージャーニー)を明確にすることが重要です。BtoBビジネスを例に挙げると、顧客社内で行われる課題の定義からサプライヤー選定までの意思決定がどのように行われるかを分かりやすく可視化したものが、バイヤージャーニーになります。

しかし、近年の企業の購買行動は複雑化しており、バイヤージャーニー通りに直線的に進むことは稀で、購買プロセスを行ったり来たり繰り返していることが実態です。そのことを念頭において、「今この顧客はどの購買検討フェーズにいるのか?」をメールへの反応から推測して情報提供することを意識しましょう。

ステップ③購買検討フェーズごとでコンテンツの形式と内容を決める

作成したバイヤージャーニーを基に、次は各フェーズに適したコンテンツの形式と内容を設計します。初期段階では、業界レポートやアンケート調査データなど、新しい気づきにつながる情報提供を行い、関心が高まるにつれてやサービスに関する詳細情報へと変えていくことが重要です。

以下は、BtoBバイヤージャーニーを基にした購買検討フェーズごとのコンテンツ例です。

- 課題の定義 =>ターゲットが自身の課題を認識し始めるため、気づきを与える情報を提供する。 例)業界トレンドデータ

- 解決策の探索 =>定義した課題を解決する方法を探し始めるため、具体的なハウツーや解決のヒントを示す。例)実践的なハウツーガイド

- 解決策の要件定義 =>課題解決に必要な要件を具体化し始めるため、データに基づいた信頼性の高いコンテンツを提供する 例)ROI計算シート

- サプライヤーの選定=>ターゲットが具体的なサービスや製品の選定に入るため、詳細な製品情報を提供する。 例)サービス資料、実例紹介

このように、段階ごとにコンテンツを進化させることで、ターゲットの購買意欲を効果的に引き上げることができます。

ステップ④コンテンツを作成する

購買検討フェーズごとのコンテンツを企画したら、次にコンテンツ作成を進めていきます。一貫性のあるメッセージと読みやすい構成を心がけることが重要で、明確な価値提案、論理的な構成、アクション喚起、視覚的な工夫など、顧客目線で伝わるコンテンツを作成していきます。

たとえばメルマガの件名に、「メルマガ配信で商談化率30%向上させる3つのテクニック」という具体的価値提案をタイトルに含めます。そこでは、テクニック紹介ブロックで、それぞれPREP法(Point:主張、Reason:理由、Example:例、Point:主張)を用いて分かりやすく簡潔に伝えるなどが挙げられます。

また、本文内に「今すぐ無料で資料をダウンロード」といったCTAを目立つように配置し、次のアクションを促します。視覚的な工夫としては、重要なポイントを強調するために図表や箇条書きを活用するのが効果的です。

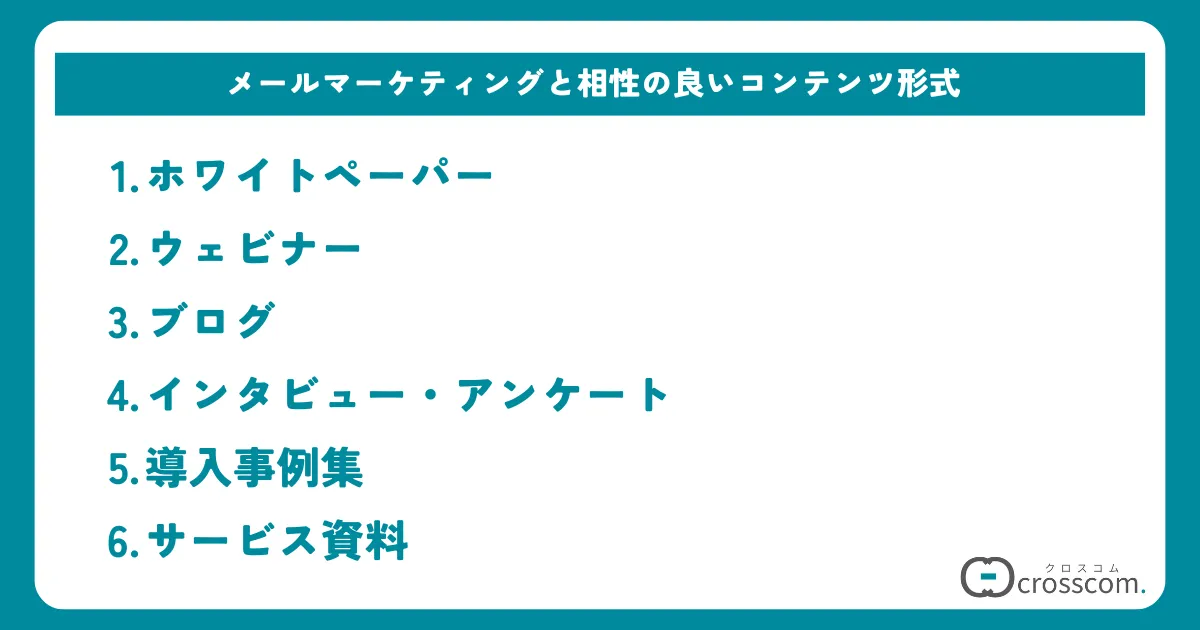

メールマーケティングと相性の良いコンテンツ形式

前述で解説した「コンテンツを制作する」ですが、効果的なメールマーケティングを実現するには、メール本文だけでなく、リンク先として提供する多様なコンテンツ形式を活用することが重要です。

ここでは、メールマーケティングと相性の良い形式の特徴を理解し、目的やターゲットに応じて適切に組み合わせることができる、代表的なコンテンツを解説します。

ホワイトペーパー

ホワイトペーパーは、特定の課題や技術に関する詳細な解説や解決策をまとめた専門的な文書です。企業の専門性をアピールし、受信者に有益な情報を提供することで、見込み客の関心を引き、信頼を構築します。特にBtoB分野で、複雑な製品やサービスを扱う場合に効果的なコンテンツ形式と言われています。

たとえば、「業務効率を30%向上させる最新ソリューション」というホワイトペーパーを無料で提供するメールを配信するとします。メールには「ダウンロードはこちら」という明確なCTAを設置し、読者をランディングページに誘導。ダウンロード時にリード情報を収集し、その後の営業フォローに活用できます。

このようにホワイトペーパーは、見込み客の課題解決をサポートしながら、企業の専門性を印象付ける強力なコンテンツです。メールマーケティングと連携させることで、リードの育成や商談化に向けた重要なステップを構築できます。

ウェビナー

ウェビナーは、オンラインセミナーやワークショップを通じて、リアルタイムで情報を提供する効果的なコンテンツ形式です。専門家の講演や製品デモンストレーション、導入事例の紹介などを通じて、ターゲットとの直接的なコミュニケーションを促進します。ウェビナーの最大の利点は、参加者からのリアルタイムのフィードバックを得られる点にあり、見込み客のニーズをより深く理解する機会を提供します。

たとえば、新製品の特徴を紹介するウェビナーを開催し、その告知メールを配信します。メール本文には「最新技術を体験できるウェビナー」「参加者限定で無料ホワイトペーパーをプレゼント」といった魅力的なCTA(行動喚起)を含めることで、申し込み率を向上させます。さらに、ウェビナー後にはフォローアップメールを送信することで、関連製品の購入を参加者へ促す流れを作ることができます。

このようにウェビナーは、商品やサービスの専門性をアピールしながら、見込み客の購買意欲を高めるための強力なコンテンツです。メールマーケティングを通じて、告知、参加促進、フォローアップを一連の流れとして構築することで、効果的なリード育成ができるようになります。

ブログ

ブログは、定期的な情報発信を通じて、受信者との接点を維持し、ウェブサイトへのトラフィックを誘導するコンテンツ形式です。業界トレンドやノウハウ、製品活用事例などのテーマを取り上げ、受信者にとって有益な情報を提供することで、長期的なエンゲージメントを生み出します。

たとえば、「マーケティングオートメーションの導入メリット」をテーマにしたブログ記事へのリンクを含むメールを送信します。この際、メールの件名に「最新トレンド解説」などの魅力的なフレーズを使用することで開封率を向上させ、メール本文では記事の要約を簡潔に記載すことで、ブログへ誘導する流れを構築することができます。

このようにブログは、メールマーケティングのターゲットに合わせた情報を提供することで、クリック率やエンゲージメントを向上させる強力なコンテンツです。特に、関連性の高いテーマを選択し、適切なタイミングで配信することで、受信者の興味を引きつけ、購買意欲の向上につなげることができます。

インタビュー・アンケートデータ

インタビューやアンケートデータは、顧客の生の声を収集し、それを有益なコンテンツとして活用する重要な手法です。業界のキーパーソンへのインタビューや既存顧客へのヒアリング、満足度調査など、多様な形式で実施できます。収集したデータは信頼性の高い情報として、メールマーケティングを通じて広く活用できます。

たとえば、ユーザー満足度調査を行い、「当社サービス利用企業の87%が業務効率の改善を実感」といったデータをメールで配信します。さらに、インタビュー形式で、実際にサービスを導入した企業の担当者の声を紹介することで、具体的な成功例を共有します。

このようにインタビューやアンケートは、顧客との関係を深めるだけでなく、顧客のニーズを把握し、それを反映した施策を立案するための基盤を提供します。これにより、ターゲットにとって価値のあるコンテンツを作成し、エンゲージメントを向上させることができます。

導入事例集

導入事例集は、製品やサービスの具体的な活用実績を紹介するコンテンツ形式であり、潜在顧客の購買検討を後押しする強力なコンテンツです。課題背景、導入プロセス、成果といった実践的な情報を提示することで、ターゲットが自社での導入を具体的にイメージできるようになります。

たとえば、「導入後3ヶ月で売上30%増加」「顧客対応時間を50%削減」といった実績を具体的な数値で示すメールを配信します。さらに、業種や企業規模が類似した事例をターゲットに合わせて選び紹介することで、潜在顧客は自社での成功シナリオを描きやすくなります。

このように導入事例集は、製品やサービスの価値を具体的に伝えるコンテンツとして、メールマーケティングにおいて重要な役割を果たします。特に、数値データや具体的な成果を含めることで、ターゲットの信頼を獲得しやすくなり、購買意欲を効果的に喚起することができます。

サービス資料

サービス資料は、製品やサービスの特徴や機能、価格、導入の流れといった基本的な情報を体系的にまとめたコンテンツ形式です。購買プロセスの各段階で必要な情報を網羅的に提供することで、見込み客の購買意思決定をサポートします。

たとえば、初期検討段階の顧客には製品カタログや概要資料を、具体的な導入を検討している顧客には価格表や詳細な機能説明を提供します。メールには「今すぐ資料をダウンロード」といった明確なCTAを設置し、ターゲットが必要な情報に迅速にアクセスできるようにすることで、購買検討を効率的に進めることができます。

このようにサービス資料は、顧客が自社製品やサービスを深く理解するためのコンテンツとして機能します。メールマーケティングを通じて適切なタイミングで資料を提供することで、ターゲットの購買意欲を効果的に高めることができます。

プロのほとんどが実践!メールマーケティングのコンテンツ制作で押さえるべき6つの基本

成功するメールマーケティングコンテンツには、プロのマーケターが共通して実践している基本原則があります。ここでは、プロが実践する6つの基本原則について詳しく解説します。

基本①専門性がなくて読める言葉を使う

メールマーケティングにおいて最も重要な原則の一つは、専門用語を避け、誰でも理解できる平易な言葉を使用することです。読者の専門知識レベルを過大評価し、業界特有の用語や複雑な概念をそのまま使用すると、多くの読者が内容を理解できずに離脱してしまいます。

専門性の高い内容であっても、分かりやすい表現に言い換えることは可能です。たとえば、「顧客生涯価値(LTV)」という用語を使う場合、「一人のお客様が生涯にわたって企業にもたらす利益」という説明を併記することで、専門知識のない読者でも理解できるようになります。このような配慮により、より多くの読者にコンテンツの価値を伝えることができるでしょう。

ただし、単純化しすぎて内容が薄くなることは避けなければなりません。適切な例示や比喩のような複雑な概念を分かりやすく説明する技術は、読者の理解度を高めるだけでなく、企業の専門性と信頼性を示すことにもつながります。

基本②マーケティングメールとセールスメールを使い分ける

効果的なメールマーケティングでは、マーケティングメールとセールスメールの役割を明確に区別し、適切に使い分けることが重要です。マーケティングメールは読者との関係構築や信頼獲得を目的とし、セールスメールは具体的な商品やサービスの購入を促すことを目的とします。

マーケティングメールでは、読者にとって価値のある情報を提供することに重点を置きます。業界のトレンド情報、実用的なノウハウ、成功事例の紹介などを通じて、読者の課題解決に貢献することが主な目的です。このタイプのメールを継続的に配信することで、読者からの信頼を獲得し、企業のブランド価値を高めることができます。

一方、セールスメールでは明確な行動喚起を行います。商品の特徴や利点を具体的に説明し、購入や問い合わせなどの具体的なアクションを促します。重要なのは、マーケティングメールで十分な関係性を築いた読者に対してセールスメールを配信することです。

明確な基準はないですが自社の経験談として、3~4回のマーケティングメールを配信した後に1回のセールスメールを配信すると、問い合わせにつながりやすくなります。ぜひ配信コンテンツの考え方に取り入れてください。

基本③図解を積極的に取り入れる

メールコンテンツにおいて、視覚的な要素は読者の理解を大幅に向上させる重要な要素です。文字だけのコンテンツは読者にとって負担が大きく、複雑な内容は理解されにくくなります。図解やインフォグラフィック、チャートなどを適切に活用することで、情報の伝達効率を飛躍的に向上させることができるわけです。

たとえば、プロセスの流れ、数値の比較、関係性の説明などは、文章で説明するよりも図表で示した方が読者の理解が深まります。また、視覚的に魅力的なコンテンツは読者の関心を引きつけ、メール全体の印象を向上させる効果もあります。

また、図解を作成する際は、情報の階層化と強調すべきポイントの明確化が重要です。一つの図に多くの情報を詰め込みすぎると、かえって分かりにくくなってしまうので、重要な情報を厳選し、シンプルで理解しやすい構成を心がけることが成果に繋がりやすくなります。

基本④1コンテンツ1メッセージに絞る

効果的なメールコンテンツは、一つのメッセージに焦点を絞ることが重要です。なぜなら、複数のテーマや商品を一つのメールで紹介しようとすると、読者の注意が散漫になり、結果として何も伝わらない可能性があるからです。明確で一貫したメッセージを持つコンテンツの方が、読者の記憶に残りやすく、行動を促す効果も高くなります。

1コンテンツ1メッセージの原則を実践するには、メールの目的を明確に定義することから始めます。読者にどのような行動を取ってもらいたいのか、どのような価値を提供したいのかを具体的に決定し、それに沿ってコンテンツを構成します。

またこの原則は、コール・トゥ・アクション(CTA)の設計においても重要です。複数のCTAボタンを設置すると、読者がどの行動を取るべきか迷ってしまいます。最も重要な行動を一つ選択し、それに向けて読者を導くことで、コンバージョン率の向上が期待できます。

基本⑤本文は1,000文字以内に収める

メールの本文は簡潔性を重視し、1,000文字以内に収めることが効果的です。現代の読者は情報過多の状況にあり、長文のメールを最後まで読む時間や意欲を持たないことが多いためです。実際に、近年の読者のメール閲覧時間は7~8秒と言われていることから、重要な情報を厳選し、簡潔で分かりやすい表現で伝えることが求められています。

文字数を制限することで、内容の優先順位付けが自然に行われますが、単純に文字数を削るだけでは不十分です。限られた文字数の中で、読者にとって価値のある情報を効率的に伝える必要があります。

そこで、冒頭で結論を示し、その後に簡潔な根拠を提示するPREP法の活用が有効です。短い文章でも説得力のあるコンテンツを作成できるでしょう。

基本⑥配信対象の購買ステージを意識する

最後に、配信対象の購買ステージを正確に把握し、それに応じたコンテンツを提供することも重要です。同じ商品やサービスに関心を持つ読者でも、購買プロセスのどの段階にいるかによって、求める情報の種類や深さは大きく異なるからです。

たとえば、認知段階の読者には、課題の存在に気づかせる教育的なコンテンツが効果的です。業界の動向や一般的な課題について説明し、読者が自社の状況と照らし合わせて考えられるような内容を提供します。また、関心段階では、具体的な解決策の選択肢を紹介し、読者の検討を促すコンテンツが適しているでしょう。

さらに、検討段階の読者には、意思決定を支援する詳細な情報を提供することが重要です。比較表、導入事例、ROI計算などを通じて、読者が最適な判断を下せるようサポートします。

このように段階に応じた適切なコンテンツを提供することで、読者を自然に購買へと導くことができます。

典型的なNGコンテンツ|メールマーケティングで成果が出ない5つの理由

多くの企業がメールマーケティングで期待する成果を得られない背景には、共通するミスパターンが存在します。これらの問題点を理解し、適切に対策を講じることができれば、メールマーケティングの効果を大幅に改善することが可能です。

ここでは、最も頻繁に見られる5つのNG要因について詳しく解説します。

理由①セールスメールばかり配信している

最も典型的な失敗パターンは、商品やサービスの宣伝ばかりを含むセールスメールを継続的に配信することです。読者は有益な情報を求めてメール配信に登録しているにも関わらず、毎回商品の売り込みメールが届くと、企業に対する信頼を失い、最終的にはメール配信の停止や削除につながってしまいます。

実際にいくつかの支援企業では、セールスメールに偏った配信戦略で、読者との関係性を軽視しているケースをよく見かけます。受信者から見れば、信頼関係が構築されていない段階で一方的に商品を押し付けても、読者は購買意欲を感じるどころか、むしろ反発を覚えるでしょう。

効果的なメール配信では、情報提供型コンテンツを中心に据えたマーケティングメールを中心に配信し、時折セールスメールを混ぜて配信するが推奨されます。読者にとって価値のある情報を継続的に提供することで信頼を獲得し、その上でタイミングを見計らって商品やサービスを紹介することが、持続可能なメールマーケティング戦略の基本となります。

理由②配信者と関連性のないコンテンツを作成している

読者の関心事や業界と関連性の低いコンテンツを配信することも、メールマーケティングが失敗する主要な原因の一つです。なぜなら、読者は自分の課題解決や興味のある分野の情報を期待してメール配信に登録しているため、期待とは異なる内容が届くと、メールの価値を感じなくなってしまいます。

そもそも関連性のないコンテンツが大量に生まれた背景には、ターゲット読者の分析不足があります。配信リストを一律に扱い、読者の属性や関心事を考慮せずにコンテンツを制作すると、必然的に多くの読者にとって関連性の低い内容になってしまいます。もしくは、自社が伝えたい情報と読者が求める情報の間にギャップが生じている場合もあるでしょう。

この問題を解決するには、読者の属性や関心事に基づいたセグメンテーションが有用です。業界、職種、企業規模、過去の行動履歴などを基準に読者を分類し、各セグメントに最適化されたコンテンツを提供することで、関連性の高い情報を届けることができます。定期的なアンケートやフィードバック収集も、読者のニーズを正確に把握するために有効でしょう。

理由③スパム判定されやすい文字を活用している

メールがスパムフィルターに引っかかってしまうと、どれだけ優れたコンテンツでも読者の元に届くことはありません。特定の文字列や表現を使用すると、メールシステムによってスパムと判定される可能性が高くなるため、メールボックスに届かなくなります。

たとえばスパム判定されやすい要素には、「無料」「限定」「今すぐ」「お得」などの販促用語の過度な使用、全角カタカナの連続、感嘆符の多用、URLの大量挿入などがあります。また、件名に【】や★などの記号を多用することも、スパム判定のリスクを高める要因となります。これらの表現を完全に避ける必要はありませんが、適度な使用に留めることが賢明でしょう。

このように、スパム判定を回避するには、自然で読みやすい日本語を心がけ、過度な演出や煽り文句を避けることが効果的です。また、配信前にスパムチェックツールを活用して問題のある表現がないか確認することも重要です。

理由④コンテンツ内容が一般的すぎる

インターネット上で容易に入手できる一般的な情報をそのまま配信しても、読者にとって特別な価値を提供することはできません。読者は専門的な知見や独自の視点を求めてメール配信に登録しているため、どこでも得られるような情報では満足度が低くなってしまいます。

特に一般的すぎるコンテンツの問題は、競合他社との差別化ができないことにあります。同業者が似たような情報を発信している中で、自社独自の価値を示すことができなければ、自社のブランド想起獲得は難しいでしょう。

この問題を解決するには、自社の専門性や経験を活かした独自のコンテンツを制作することが重要です。実際の導入事例、失敗から学んだ教訓、業界の内部情報、専門家としての分析や予測などを盛り込むことで、他では得られない価値を提供できます。読者が「このメールでしか得られない情報」と感じられるようなコンテンツを継続的に提供することが、他社との違いを理解してもらい、ニーズ発生のタイミングで、自社のブランド想起がされやすくなります。

理由⑤メール本文が長すぎる

メール本文が長すぎることも、読者の離脱を招く重要な要因です。現代の読者は情報過多の環境にあり、長文のメールを最後まで読む時間や集中力を持たないことが多いためです。重要な情報が本文の後半に配置されていても、読者がそこまで到達しない可能性が高くなってしまいます。

特に、長すぎるメール本文の問題は、情報の優先順位付けができていないことにあります。伝えたい情報をすべて一つのメールに詰め込もうとすると、必然的に長文になります。また、冗長な表現や重複した内容が含まれている場合も、メール本文が無駄に長くなる原因となるでしょう。

効果的なメールでは、最も重要な情報を冒頭に配置し、詳細情報は外部リンクやランディングページで提供する構成が推奨されます。メール本文は読者の関心を引きつけ、次のアクションへ導くための「入り口」として機能させることが重要です。前述した”メールマーケティングと相性が良いコンテンツ“を有効に活用してみてください。

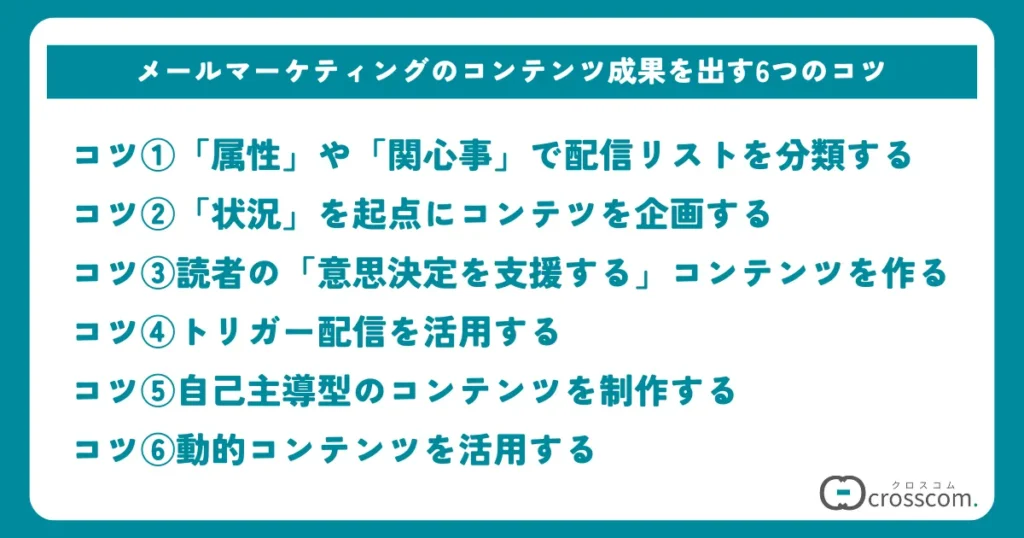

【現場担当者が推奨】メールマーケティングのコンテンツ成果を出す6つのコツ

これまで解説してきた基本原則を踏まえ、さらに高い成果を上げるための実践的なテクニックが存在します。現場で実際にメールマーケティングを運用している担当者が試行錯誤の中で見つけ出した、効果の高い手法を体系化したものです。

ここでは、実践的な観点から、6つの重要なコツについて詳しく解説します。

コツ①「属性」や「関心事」で配信リストを分類する

効果的なメールマーケティングの第一歩は、配信リストの精密な分類です。すべての読者に同じコンテンツを配信するマスマーケティング的なアプローチでは、個々の読者のニーズに応えることができません。読者の属性や関心事に基づいて細かくセグメンテーションを行うことで、各グループに最適化されたコンテンツを提供できるようになります。

属性による分類では、業界、職種、企業規模、地域などの基本的な情報を活用します。たとえば、IT企業の経営者と製造業の現場責任者では、抱える課題や求める情報が大きく異なるため、同じコンテンツでは効果を期待できないでしょう。一方、関心事による分類では、過去のメール開封履歴、クリック行動、ダウンロード資料の種類などの行動データを分析して、読者の興味の方向性を把握します。

このような詳細な分類を行うことで、各セグメントに対してパーソナライズされたコンテンツを配信できるようになります。結果として、開封率やクリック率の向上だけでなく、読者満足度の向上や長期的な関係構築にもつながる効果が期待できるでしょう。

コツ②「状況」を起点にコンテンツを企画する

読者が置かれている具体的な状況を起点としてコンテンツを企画することは、高い関心を引くために極めて効果的な手法です。読者は自分の現在の状況や課題に直接関連する情報に最も強い興味を示すため、状況に応じたコンテンツは高いエンゲージメントを生み出します。

状況ベースのコンテンツ企画では、読者が直面している典型的なシナリオを想定します。たとえば、「新年度の予算策定時期」「システム更新のタイミング」「人事異動の季節」などの時期的な要因や、「売上が伸び悩んでいる」「競合他社の攻勢が激しい」「人材不足が深刻化している」などの課題的な要因を考慮してコンテンツを制作します。

このアプローチの優れた点は、読者にとって「今まさに必要な情報」を提供できることです。タイミングが合致した情報は読者の行動を促す力が強く、高いコンバージョン率を期待できます。

コツ③読者の「意思決定を支援する」コンテンツを作る

現代の購買プロセスにおいて、読者は自ら情報収集を行い、慎重に検討した上で意思決定を行うことが一般的です。このような環境において、読者の意思決定プロセスを支援するコンテンツを提供することは、読者自ら購買プロセスを前進させることができます。

たとえば、意思決定支援コンテンツには、比較検討表、チェックリスト、診断ツール、ROI計算シート、導入ステップガイドなどがあります。読者が複数の選択肢の中から最適な解決策を選ぶための判断材料として、これらのコンテンツを提供することが有効なわけです。ここ重要なのは、自社の商品やサービスを一方的に推薦するのではなく、読者が客観的で合理的な判断を下せるよう支援することです。

このような公正で客観的な姿勢は、読者からの信頼を獲得し、長期的な関係構築につながります。

コツ④トリガー配信を活用する

トリガー配信は、読者の特定の行動や状況変化をきっかけとして、タイミングよく関連するコンテンツを配信する手法です。一律のスケジュールによる配信とは異なり、読者の行動パターンに応じた個別最適化された配信を実現できるため、高い効果が期待できます。

たとえば、代表的なトリガー配信には、ウェブサイトの特定ページ閲覧後のフォローアップ、資料ダウンロード後の関連情報提供、セミナー参加後のお礼と次のステップ案内、商品購入後のサポート情報配信などがあります。これらの配信は、読者が関心を示したタイミングで行われるため、より行動促進につながる価値を提供することができます。

こうしたトリガー配信を効果的に活用するには、読者の行動パターンを詳細に分析し、それぞれの行動に対して最適なコンテンツを事前に準備することが重要です。トリガー設定が複雑になりすぎないよう、主要な行動パターンに絞って実装することも意識しておくと良いでしょう。

コツ⑤自己主導型のコンテンツを制作する

現代の購買者は、販売者からの押し付けを嫌い、自分のペースで情報収集と検討を進めることを好みます。このような傾向に対応するため、読者が自分自身で学習し、判断できるような自己主導型のコンテンツを制作することが効果的です。

たとえば自己主導型コンテンツには、オンライン診断ツール、計算シート、チェックリスト、ガイドブック、動画教材などがあります。これらのコンテンツは、読者が自分の状況や課題を客観的に評価し、適切な解決策を見つけるためのツールとして機能するわけです。読者は自分のペースでコンテンツを活用でき、押し売り感を感じることなく価値を得ることができます。

このようなコンテンツの制作では、読者の学習プロセスを段階的にサポートする設計が重要ですが、基礎知識から応用まで体系的に学べる構成にし、読者が必要に応じて深堀りできるような仕組みを整えることも重要になってきます。

コツ⑥動的コンテンツを活用する

動的コンテンツは、読者の属性や行動履歴に基づいて、メール内容を自動的にパーソナライズする技術です。一つのメールテンプレートでありながら、読者によって表示される内容が変化するため、コンテンツの訴求力が向上し高度な個別最適化を実現できます。

たとえば動的コンテンツの活用例として、読者の業界に応じた事例の表示、過去の閲覧履歴に基づく関連商品の紹介、地域に応じたイベント情報の配信、購買ステージに応じたコンテンツの切り替えなどがあります。これらの機能により、読者一人ひとりにとって最も関連性の高い情報を提供できるようになります。

こうした動的コンテンツを効果的に活用するには、読者データの収集と分析が不可欠です。属性情報、行動履歴、購買データなどを統合的に管理し、それらの情報に基づいて適切なコンテンツを選択するロジックを構築する必要があります。初期設定の手間はかかりますが、一度構築すれば継続的に高い効果を期待できるので、ぜひ検討してみてください。

【コンテンツのネタ切れから脱却】メールマーケティング施策でもつべき7つの企画視点とは?

継続的なメールマーケティングを実施していると、必ず直面するのがコンテンツのネタ切れという課題です。毎回新鮮で価値のあるコンテンツを生み出し続けることは、多くのマーケターにとって大きな悩みとなっています。

しかし、適切な企画視点を持つことで、アイデアの枯渇を防具事が可能です。ここでは、現場のマーケターが実践している7つの企画視点について詳しく解説します。

視点①顧客へアンケートする

最も確実で効果的なコンテンツ企画の方法は、実際の顧客や読者に直接アンケートを実施することです。推測や憶測に基づいてコンテンツを制作するのではなく、読者が本当に知りたい情報や抱えている課題を直接聞くことで、確実にニーズに応えるコンテンツを作成できます。

たとえばアンケートでは、現在直面している課題、知りたい情報の種類、好みのコンテンツ形式、競合他社から得ている情報などを質問します。また、過去に配信したコンテンツの中で最も有用だったものや、改善してほしい点についても聞くことで、今後のコンテンツ戦略の方向性を明確にできるでしょう。重要なのは、アンケート結果を単なる参考情報として扱うのではなく、実際のコンテンツ制作に反映させることです。

視点②コンテンツを分解する

既存の成功コンテンツを詳細に分解し、複数の新しいコンテンツに展開することは、効率的で確実性の高い企画手法です。一つの包括的なテーマを複数の視点から深く掘り下げることで、読者により深い理解と価値を提供できるようになります。

たとえば、「マーケティングオートメーション導入ガイド」という一つのコンテンツを分解すると、「導入前の準備チェックリスト」「ツール選定のポイント」「導入時の注意点」「運用開始後の最適化方法」「失敗事例と対策」などの複数のコンテンツに展開できます。各コンテンツは特定の側面に焦点を当てることで、より具体的で実用的な情報を提供できるでしょう。

視点③失敗事例を活用する

成功事例だけでなく、失敗事例を積極的に活用することで、読者にとって非常に価値の高いコンテンツを制作できます。失敗から学ぶ教訓は、読者が同様の失敗を避けるための貴重な情報となり、実用性の高いコンテンツとして評価されるからです。

特に、失敗事例を扱う際は、具体的な状況、失敗の原因、その後の対応、学んだ教訓を体系的に整理することが重要です。単に失敗を紹介するだけでなく、読者が自社の状況に当てはめて考えられるような構成にすることで、現場で実践しやすくなるからです。また、失敗を乗り越えてどのように成功に導いたかまで含めることで、希望と具体的な解決策を同時に提供できるでしょう。

視点④海外情報を翻訳する

海外の先進的な事例や最新のトレンド情報を翻訳して紹介することは、読者にとって新鮮で価値の高いコンテンツを提供する効果的な方法です。特に、日本ではまだ一般的でない手法や技術について紹介することで、読者に新しい視点や発想を提供できるでしょう。

さらに、海外情報を活用する際は、単純な翻訳に留まらず、日本の市場環境や文化的背景を考慮した解釈や応用方法を加えることが重要です。海外の事例をそのまま日本に適用できない場合も多いため、日本企業にとってどのような意味があるのか、どのように応用できるのかを具体的に説明することで、より実用的な価値を提供できます。

視点⑤過去の経験談を深堀りする

自社や関係者の過去の経験を詳細に振り返り、そこから得られた教訓や知見をコンテンツ化することは、独自性と信頼性の高いコンテンツを制作する優れた方法です。実際の経験に基づく情報は、理論的な知識よりも読者にとって説得力があり、実践的な価値を提供できるからです。

経験談を深堀りする際は、当時の状況、直面した課題、取った行動、結果、そして現在の視点から見た改善点などを体系的に整理することが重要です。単なる体験記に終わらせるのではなく、読者が同様の状況で活用できる具体的な手法やフレームワークとして昇華させることが重要でしょう。また、時間の経過とともに得られた新しい視点や知見を加えることで、より深みのあるコンテンツを作成できます。

視点⑥難しい情報をシンプル化する

複雑で難解な業界情報や技術的な内容を、一般の読者でも理解できるようにシンプルに解説することは、高い価値を提供するコンテンツ制作の重要な視点です。専門的な知識を持たない読者にとって、複雑な情報を分かりやすく説明してくれるコンテンツは、より読者の行動を促進できる貴重な存在になるからです。

実際に情報のシンプル化では、専門用語を平易な言葉に置き換え、複雑なプロセスを段階的に説明し、具体的な例や比喩を用いて理解を促進します。また、図解やインフォグラフィックを活用することで、視覚的にも理解しやすい構成にすることが効果的でしょう。重要なのは、シンプル化する過程で重要な情報を失わないよう、本質的な部分を正確に伝えることです。

視点⑦営業部署の面談情報を活用する

営業部署が顧客との面談で得た情報は、メールコンテンツ企画の宝庫です。実際の顧客が抱える課題、関心事、質問、懸念事項などの生の声は、読者のニーズを正確に反映したコンテンツを制作するための貴重な情報源となります。

実際に営業部署との連携では、定期的な情報共有の仕組みを構築することが重要です。顧客からよく聞かれる質問、最近増えている相談内容、競合他社の動向、市場の変化などについて、営業担当者から定期的にヒアリングを行います。また、商談が成立しなかった理由や、顧客が懸念していた点なども、今後のコンテンツ制作に活用できる重要な情報です。

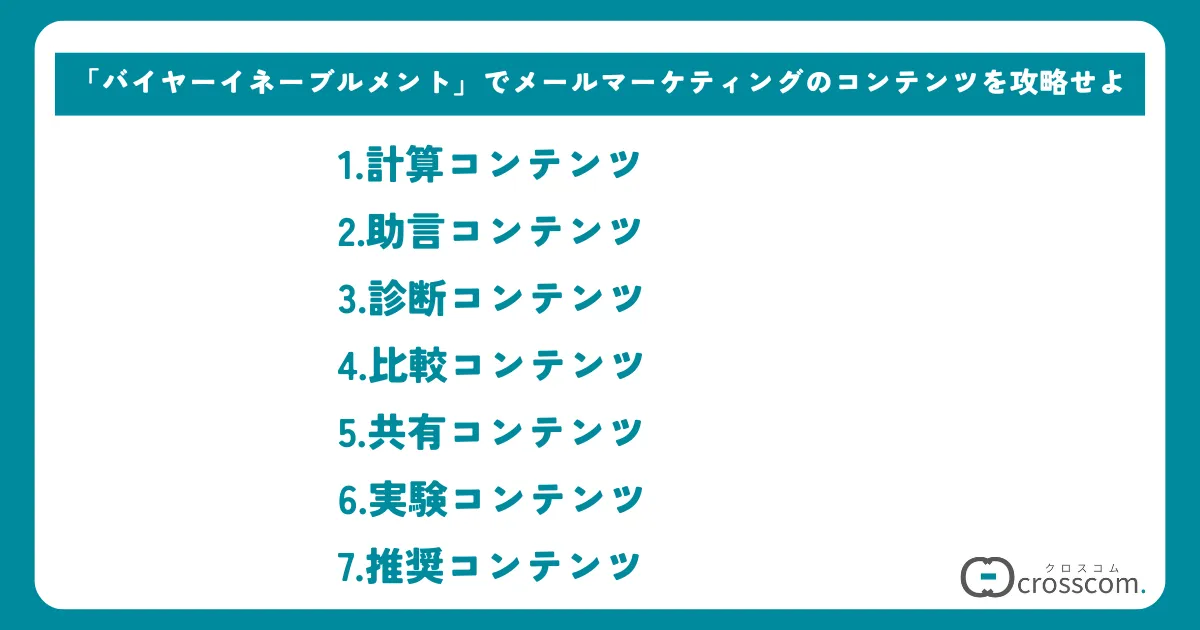

「バイヤーイネーブルメント」でメールマーケティングのコンテンツを攻略せよ

コツ⑤自己主導型のコンテンツを制作するでも触れたように、現代の顧客は自ら学習して購買プロセスを進める傾向が強くなっています。この変化に対応するためには、バイヤーイネーブルメントの概念を理解し、顧客の自主的な意思決定を支援するコンテンツを体系的に整備することが重要です。

バイヤーイネーブルメントとは、購買者が適切な意思決定を行えるよう、必要な情報やツールを提供することを指します。ここでは、効果的なバイヤーイネーブルメントを実現する7つのコンテンツタイプについて解説します。

計算コンテンツ

計算コンテンツは、サービス導入による費用対効果などを分析するためのツールです。ROIシミュレーター、コスト削減計算機、生産性向上計算ツールなどが代表例となります。これらのコンテンツは、顧客が投資判断を行う際の重要な判断材料となり、客観的で数値に基づいた意思決定を支援します。

たとえば効果的な計算コンテンツでは、顧客の現在の状況を入力すると、導入後の改善効果が具体的な数値で表示される仕組みを構築します。単純な計算機能だけでなく、前提条件の説明、計算根拠の明示、結果の解釈方法なども併せて提供することで、顧客の理解を深めることができるでしょう。また、業界平均値との比較や、同規模企業の事例なども盛り込むことで、より説得力のある結果を提示できます。

このように計算コンテンツは、顧客が自分の状況に即した具体的な数値を得られることが大きなメリットです。一般的な事例よりも説得力があり、社内での稟議や意思決定プロセスにおいても活用しやすいため、購買決定を促進する効果が期待できます。

助言コンテンツ

助言コンテンツは、顧客の意思決定を正しく行えるよう指導するためのコンテンツです。意思決定チェックリスト、選定基準ガイド、評価フレームワークなどが含まれます。これらのコンテンツは、複雑な検討プロセスを体系化し、顧客が見落としがちな重要な要素に注意を向けさせる役割を果たします。

たとえば効果的な助言コンテンツでは、意思決定のプロセスを段階的に整理し、各段階で検討すべき項目を明確に示します。また、よくある失敗パターンやその回避方法、判断に迷った際の対処法なども含めることで、より実践的な価値を提供できるでしょう。重要なのは、特定の商品やサービスに誘導するのではなく、顧客にとって最適な選択ができるよう客観的な指導を行うことです。

診断コンテンツ

診断コンテンツは、顧客の現在のパフォーマンスを評価して、正しい選択肢を特定するコンテンツです。パフォーマンス診断、成熟度評価、課題分析ツールなどが代表例です。これらのコンテンツは、顧客が自社の現状を客観視し、改善すべき領域を明確にするために活用されます。

たとえば効果的な診断コンテンツでは、複数の評価軸を設定し、総合的な分析結果を提供します。単純な点数評価だけでなく、強みと弱みの分析、改善優先度の提示、具体的な改善アクションの提案なども含めることで、実用性の高いコンテンツになるでしょう。また、業界平均や他社との比較機能を盛り込むことで、客観的な立ち位置の把握を支援できます。

このように診断コンテンツは、顧客の現状把握から改善提案まで一貫したサポートを提供できることが特徴です。診断結果に基づいて個別最適化されたフォローアップコンテンツを配信することで、より深い関係構築が可能になります。

比較コンテンツ

比較コンテンツは、判断が難しい競合サービスとの比較検討に役立つコンテンツです。ベンダー機能比較表、サービス特徴一覧、価格比較シートなどが含まれます。これらのコンテンツは、顧客が複数の選択肢の中から最適なものを選ぶための判断材料を提供します。

たとえば効果的な比較コンテンツでは、公正で客観的な比較を行うことが重要です。自社に有利な項目だけを比較するのではなく、顧客にとって重要な全ての評価軸を含めた包括的な比較を提供します。また、各選択肢の適用場面や推奨する顧客タイプなども明示することで、より実用的な情報を提供できるでしょう。

このような比較コンテンツは、顧客の検討プロセスに深く関与する効果があります。客観的で公正な比較を提供することで、顧客からの信頼を獲得し、最終的な意思決定において有利なポジションを確保できる可能性が高くなります。

共有コンテンツ

共有コンテンツは、顧客社内の意思決定者と共通理解を得るためのコンテンツです。社内プレゼン用ガイド、稟議書テンプレート、経営陣向け説明資料などが代表例です。現代の購買プロセスでは複数の関係者が意思決定に関与するため、これらの関係者との合意形成を支援するコンテンツが重要になります。

たとえば効果的な共有コンテンツでは、異なる立場の関係者それぞれの関心事に対応した内容を盛り込みます。経営陣には投資対効果や戦略的意義、現場責任者には運用面での影響や導入プロセス、IT部門には技術的な要件や安全性などを分かりやすく説明するが有効です。また、よくある質問とその回答も含めることで、社内での議論を円滑に進められるよう支援できるでしょう。

実験コンテンツ

実験コンテンツは、顧客の課題を自社サービスで解決できるかシミュレーションするコンテンツです。ワークブック、トライアルガイド、パイロットプロジェクト設計書などが含まれます。これらのコンテンツは、顧客が実際の導入前に効果を体験できる機会を提供し、購買リスクを軽減する効果があります。

たとえば効果的な実験コンテンツでは、顧客が自社の環境で実際に試行できるような具体的な手順とツールを提供します。小規模な検証から始めて段階的に拡大していくアプローチや、特定の部署や業務から導入を開始する方法などを詳細に説明します。また、実験結果の評価方法や成功指標の設定方法も含めることで、客観的な効果測定を支援できるでしょう。

このように実験コンテンツは、顧客が実際の効果を体験してから購買判断を行えることが大きなメリットです。理論的な説明だけでは納得できない顧客に対して、実証的な根拠を提供することで、より確信を持った購買決定を促すことができます。

推奨コンテンツ

推奨コンテンツは、顧客が入力した情報に基づいてパーソナライズしたコンテンツです。課題解決ロードマップ、カスタマイズされた導入計画、個別最適化された改善提案などが代表例です。これらのコンテンツは、一般的な情報ではなく、顧客の具体的な状況に応じた個別の提案を提供します。

たとえば効果的な推奨コンテンツでは、顧客の業界、規模、課題、目標などの情報を総合的に分析し、最適化された提案を生成します。単純な条件分岐ではなく、複数の要素を組み合わせた複雑な分析に基づく推奨を行うことで、より精度の高い提案が可能になります。また、推奨理由の説明や代替案の提示も含めることで、顧客の理解と納得を促進できるでしょう。

推奨コンテンツは、高度なパーソナライゼーションを実現し、顧客にとって特別感のある体験を提供するため有効ですが、制作はとても大変です。しかし、一人ひとりに最適化された提案は、顧客の満足度を高め、競合他社との差別化にも大きく貢献するので、顧客の購買意欲を大いに高めることができるでしょう。

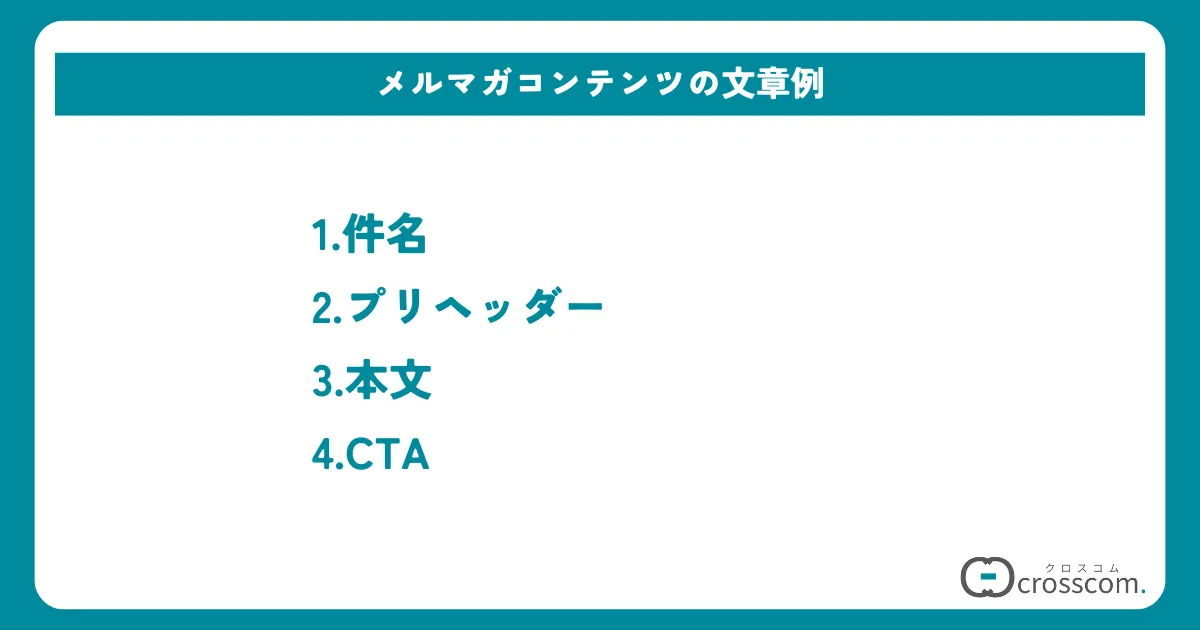

メルマガコンテンツの文章例

ここまではコンテンツにフォーカスして解説してきましたが、実際に効果的なメールを作成するためには、各要素の役割を理解し、適切な文章構成を行うことが重要です。ここではメルマガを例に、実際のメール配信で使用される主要な要素ごとに、効果的な文章例と作成のポイントをご紹介します。

件名

件名は、メールマガジンの開封率を左右する最も重要な要素です。受信者の興味を引き、メールを開きたくなるようなインパクトのある件名を設定することが求められます。

また件名は、パソコンやスマートフォンで表示される文字数が30文字前後なので、30文字以内に訴求キーワードや全体を納めることを推奨します。

▼具体例

・【無料ダウンロード】最新の住宅市場動向レポート(2024年版)

・【成功事例集プレゼント】住宅ローン提案のための成功を

・採用効率30%アップ!他社事例で学ぶ人材確保術

・【緊急告知】IT研修キャンペーン締切まであと3日

▼ポイント

・具体的な数値や期限を明示する:「30%アップ」「あと3日」など。

・明確な便益/価値を提示する:「無料」「成功事例」など、受信者にとっての便益を提示。

・ターゲットの関心に特化する:「市場動向」「人材確保」など、受信者の課題に直結する内容を採用。プリヘッダー

プリヘッダーは「メールの2番目の件名」とも呼ばれ、メール開封率を高める重要な要素です。BtoBビジネスでは、受信者がすぐに価値を理解できる具体性や行動を促すメッセージが求められます。

またプリヘッダーは、スマホで20文字前後がデフォルト表示されるので、20文字以内に件名では伝わりづらいメッセージの意図が伝わる言葉を入れることを推奨します。

▼具体例①

件名 :【プレゼント企画】現在ご利用のプランを無料アップグレードしませんか?

プリヘッダー:新機能も追加されたアップグレード版を特別に30日間無料でお試しいただけます。

▼具体例①

件名 :【無料公開】採用効率を30%向上させる人事戦略とは

プリヘッダー:中小企業で成功した具体的な人事戦略の事例を期間限定で無料公開します。

▼具体例①

件名 :【2025年最新トレンド】大手ハウスメーカーも取り組む販売戦略とは

プリヘッダー:コスト削減の実例や需要予測データなど、市場の今が分かるトレンドを解説します。

▼ポイント

・文字数は30~80文字の範囲に収める

・件名を補完する文章にする(件名と同じはNG)

・コンテンツ内容を要約した文章にする本文

本文は、メールの中心的な要素であり、受信者に行動を促すための具体的な価値を提供する必要があります。

また本文の文章は、長すぎると読んでもらえなくなります。目安として1000文字以内に抑えつつ、1段落3~4行に抑えて、見やすい構成を意識して作成しましょう。

▼具体例

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

[受信者名] 様

平素よりお世話になっております。

[会社名]の[担当者名]でございます。

この度、業務効率を劇的に向上させる「プロジェクト管理SaaS」の特別プランをご案内したく、ご連絡いたしました。

【このサービスが選ばれる理由】

・導入初月で平均30%の業務効率改善

・チーム間のタスク共有を簡単に管理

・モバイル対応でリモートワークにも最適

【キャンペーン情報】

対象期間:2025年X月X日~X月X日

特典:初月無料+プロフェッショナルプランへの無料アップグレード

ぜひこの機会にお試しください!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▼ポイント

・箇条書きを活用し要点を明確にする:長い文章ではなく、簡潔な情報提示を心がける。

・受信者の課題解決を中心に据える:「業務効率化」「タスク管理」「リモート対応」など。

・キャンペーンや特典を具体的に提示する:「初月無料」「期間限定」など、行動を促す要素を含めるCTA(Call To Action)

CTA(Call To Action)は、メールマーケティングやWebコンテンツにおいて、受信者が次に取るべき行動を明確に示す重要な要素です。特にBtoBビジネスでは、受信者の意思決定をサポートし、スムーズなアクションを促すCTA設計が求められます。

ここでは、それぞれのポイントに合わせたCTAコピーをご紹介します。

▼具体例

1.「無料でダウンロードする」「無料デモを体験する」

2.「数分で確認できる導入効果ガイド」「今すぐ業務改善のヒントを受け取る」

3.「最新レポートを今すぐ受けとる」

4.「業務効率化のアイデアを無料で入手」「新規開拓を加速させる方法を学ぶ」

5.「登録してセミナー詳細を受け取る」「クリックすると自動でダウンロードできます」

6.「カード登録なしで無料体験する」

▼ポイント ※上記番号と連動

1.行動を促す:ユーザーに「次に何をすべきか」を明確に伝えます。

2.即時の満足感を与える:ユーザーがアクションすることで、すぐに便益が得られる感覚を与えます。

3.一般的な言葉を避ける:抽象的で一般的な言葉では、次のステップが不明確で行動喚起につながりにくくなります。

4.価値を表示する:ユーザーがアクションを起こすことで得られる価値を強調します。

5.何が起こるか説明する:ユーザーがクリックした後、何が起こるかを明示して期待値を調整します。

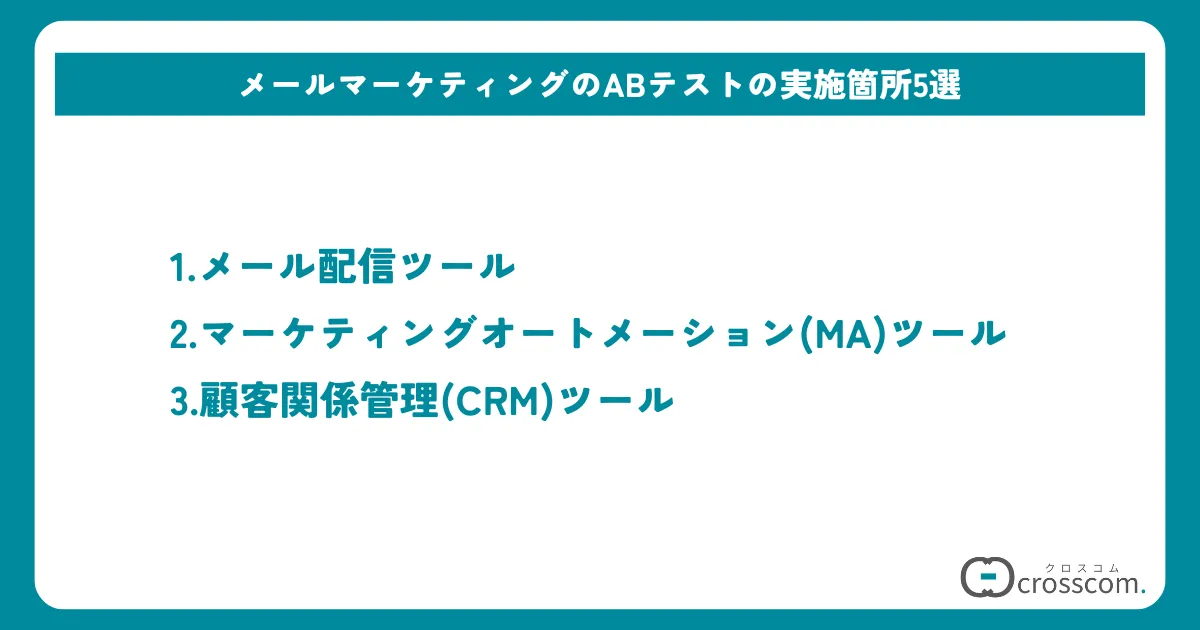

6.不安や反対に対処する:ユーザーがアクションを起こす際に感じる不安や懸念を軽減する為の言葉を使いますメールマーケティングに活用できるおすすめツール

効果的なメールマーケティングのコンテンツを配信するには、適切なツールの選択が欠かせません。ツールを活用することで、メール配信の効率化や効果測定が容易になり、より戦略的な施策を展開することが可能になります。

ここでは、メールマーケティングに活用できるおすすめツールをご紹介します。

メール配信ツール

メール配信ツールは、メールマーケティングの基盤を支える基本的なツールです。一斉配信や効果測定の自動化を可能にし、効率的なメール運用を支援します。

▼主要機能

・一斉配信の管理

・テンプレート作成と編集

・配信スケジュールの設定

・開封率やクリック率などの効果測定

▼選定ポイント

・価格設定:配信数に応じた柔軟な料金プランを選ぶ。

・使いやすさ:直感的な操作性とテンプレートの豊富さ。

・レポーティング機能:効果測定に必要な指標が揃っているか。

・スパム対策:送信メールが迷惑メールフォルダに振り分けられない対策が施されているか。

▼代表的なツール

・MailChimp:直感的なUIと豊富なテンプレートが特徴。中小企業に最適。

・Constant Contact:初心者でも使いやすく、サポート体制が充実。

・SendGrid:大規模配信を想定した安定性とスケーラビリティ。マーケティングオートメーション(MA)ツール

MAツールは、顧客行動に基づいた自動的なメール配信や、統合的なマーケティング施策を支援します。リード育成やクロスチャネル施策の展開に適しており、より高度なマーケティング戦略を実現します。

▼主要機能

・リード育成の自動化:行動トリガーメール、スコアリング、セグメント配信を自動で実行。

・統合マーケティング:メール以外のチャネル(SNS、ウェブ広告など)とも連携可能。

・キャンペーン管理とROI分析:マーケティング全体の効果測定と改善サイクルを支援。

▼代表的なツール

・HubSpot:CRMやブログ管理も含めた統合マーケティング機能が特徴。

・Marketo:特にB2B企業に向けた高度なリード管理機能を提供。

・Pardot:Salesforceとの連携が強力で、営業活動と密接に結びついた施策が可能顧客関係管理(CRM)ツール

CRMツールは、顧客データを一元管理し、メールマーケティングと連携させることで、よりパーソナライズされた施策を展開できます。CRMを活用することで、顧客生涯価値(LTV)の向上やリテンション率の改善が期待できます。

▼主要機能

・顧客データ管理:取引履歴やコミュニケーション履歴、顧客属性情報を一元管理。

・分析機能:セグメント分析、購買傾向の把握、ROI測定が可能。

・メール連携:パーソナライズメールの配信やトリガーメールの設定、顧客反応の記録を実現。

▼活用ポイント

・顧客データをもとに、ターゲットに最適化されたメールを作成。

・トリガーメールを設定し、顧客の行動に応じたタイムリーなフォローアップを実施。

・セールス活動とマーケティング施策をシームレスに連携させ、成果を最大化。

▼代表的なツール

・Salesforce:CRMの代名詞的存在。高度なカスタマイズ性と豊富な連携機能が特徴。

・Zoho CRM:中小企業に最適で、コストパフォーマンスに優れたツール。

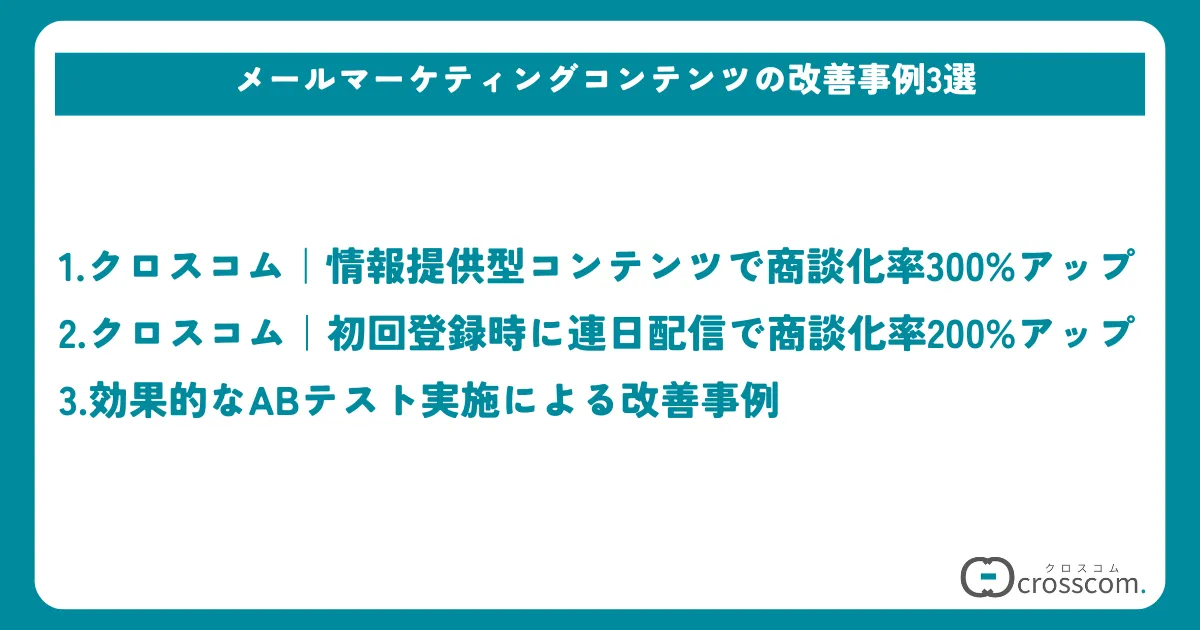

・Microsoft Dynamics 365:マイクロソフト製品との親和性が高く、大規模導入に適している。メールマーケティングコンテンツの改善事例3選

実際の企業で成功したメールマーケティングの改善事例を通じて、具体的な施策とその効果を解説します。これらの事例は、業界や企業規模を問わず適用可能な示唆を提供し、施策の参考として活用できるのでぜひ参考にしてください。

【弊社事例】情報提供型コンテンツの配信比率を増やして、4か月で商談化率300%アップ

弊社の事例として、外国人材紹介業を展開する企業様のMA戦略支援をさせていただきました。そのMAコンテンツとして、販売促進型コンテンツから、情報提供型コンテンツへメール配信数を増やしたことで、4か月で商談化率を300%改善しました。同社は、ターゲットの課題やニーズに向けた有益な情報を提供することで、監理団体との関係構築を図り、問い合わせ獲得へつなげました。

▼改善ポイント

ー国内情勢に関するトレンド情報の発信

ー受け入れ企業サイドも活用できる外国人材とのコミュニケーションに関するTips

ー入国までの効果的な手続き情報や入国前教育などに関するノウハウ

ーメルマガ文章の文字数を1000文字以内に減少、PREP法による文章全体の構成化

など

▼成果

・4か月で商談化率300%アップ、利益190%アップ【弊社事例】リード獲得直後の連日メール配信で商談化率15→30%

Web広告で新規リードを獲得した後の初期育成プロセスを見直し、CRMツールのHubspotを使用して、短期間で効果的にリードを育成する施策を実施しました。

▼改善ポイント

ーHubspotのMA機能活用で、リード獲得直後にサービスに関するさまざまな情報を連日配信。

ーメール内にWeb記事へ遷移させるCTAボタンを設置し、関心コンテンツへの導線誘導

など

▼成果

・1年間で商談化率が15→30%にアップ【他社事例】効果的なABテスト実施による改善事例

件名や送信時間、コンテンツ形式を細かく検証したABテストを活用することで、メールマーケティングの成果を継続的に改善した事例です。

▼実施内容

件名のテスト

ー数値を含む件名 vs 含まない件名の効果比較。

ー質問形式(例:「業務効率を30%向上させる方法とは?」) vs 断定形式(例:「業務効率30%向上の秘訣」)。

ー文字数を短め(20字以内)と長め(30字以内)で検証。

送信時間のテスト

ー平日 vs 週末で反応率を測定。

ー午前中(9:00~11:00) vs 午後(15:00~17:00)のクリック率を比較。

コンテンツ形式のテスト

ーテキスト形式 vs HTML形式のメールの効果を比較。

ー使用する画像の数やCTAの配置を検証し、最適化。

▼成果

・開封率:最大35%改善

・クリック率:平均25%向上

・コンバージョン率:20%増加課題解決につながるコンテンツがメールマーケティングを制す

メールマーケティングの成功において最も重要な要素は、読者の課題解決に真摯に取り組むコンテンツを継続的に提供することです。単なる商品やサービスの宣伝ではなく、読者が直面している現実的な課題に対して具体的な解決策を提示し、その実現を支援することが、持続可能なメールマーケティング戦略の基盤となります。

課題解決型のコンテンツは、短期的な成果よりも長期的な関係構築を重視するアプローチですが、この投資は中長期で回収できるものであり、読者からの信頼を獲得した企業は、競合他社よりも有利なポジションで商談を進めることができます。満足度の高い顧客は、継続的な取引やリピート購入、さらには他の顧客への紹介にもつながるため、ぜひコンテンツの制作に活用して少しでも現場の改善に役立てれば幸いです。