BtoBマーケティングで成果を出すためには、単に「数字を追う」だけでは不十分です。特に営業プロセスが長期化し、関係者も多岐にわたるBtoBでは、「何を成果と定義し、どう測るか」を明確にする必要があります。そこで求められるのが、KPI(重要業績評価指標)の本質を理解し、戦略的に設計する視点です。

本記事では、KPIとは何かという基本から、KGIやCSF、KAIとの違い、BtoBに特化したKPI設計手順、そして実際の成功事例までを体系的に解説します。

- そもそもKPIとは?BtoBマーケティングにおける定義と役割

- BtoBマーケティングにおけるKGIとKPIはどう考えるべき?

- なぜBtoBマーケティングにKPI設計が必要なのか

- 【注意喚起】BtoBマーケティングにおけるKPI設定の誤解4選

- 【具体手順】BtoBマーケティングにおけるKPI設定6ステップ

- 【現場担当が教える】BtoBマーケティングにおけるKPI設定のコツ5選

- なぜKPIは1つにすべき?BtoBマーケティング事例をもとに解説

- BtoBブランディングにおけるKPIはマーケティングとどう区別すべき?

- BtoBのブランディングにおけるKPIの設定方法や効果測定はどう考えるべき?

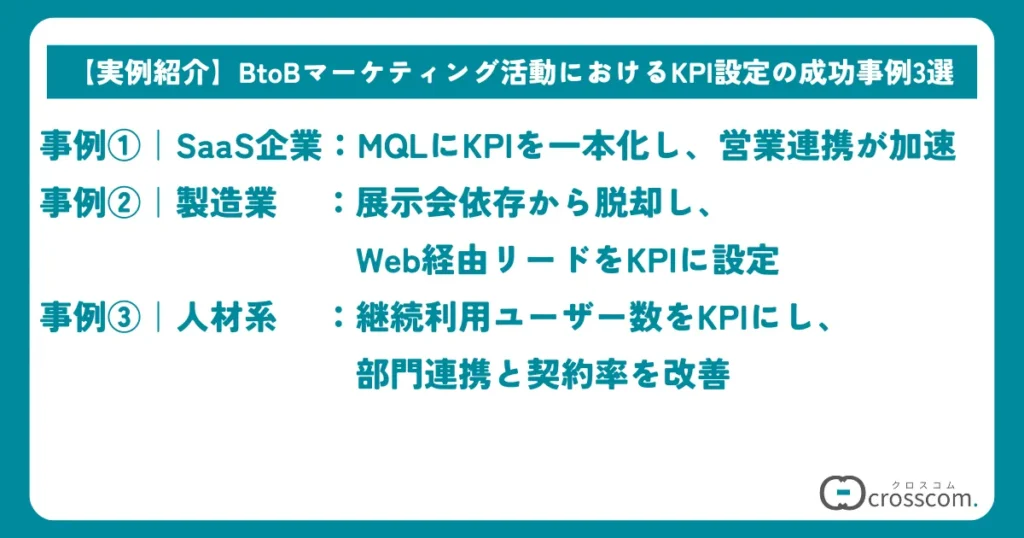

- 【実例紹介】BtoBマーケティング活動におけるKPI設定の成功事例3選

- 管理指標とKPI指標を分けることから始めよう

当社はBtoB中小企業の商談化支援を中心とした、メールマーケティングやMA導入・運用、マーケティング戦略設計に強い会社です。

「商談数が増えない」「コンテンツ案が思いつかない」「どう改善すればいいか分からない」というお悩みがあればお気軽にご相談ください!無料の壁打ち相談も受付けております。

この記事を書いた人

合同会社クロスコムの代表|専門商社にて7年間のBtoB営業を経て、マーケティング業界に参入。中小企業を中心に100社以上のBtoBマーケティング戦略設計や施策実行を支援。MA構築・運用とコンテンツ企画制作による商談数拡大の支援が得意。

そもそもKPIとは?BtoBマーケティングにおける定義と役割

BtoBマーケティングで成果を出すためには、単に「数字を追う」だけでは不十分です。特に営業プロセスが長期化し、関係者も多岐にわたるBtoBでは、「何を成果と定義し、どう測るか」を明確にする必要があります。

そこで求められるのが、KPI(重要業績評価指標)の本質を理解し、戦略的に設計する視点です。ここではKPIの定義と意味を改めて整理したうえで、KGIとの違いやBtoB領域における特有の役割について、段階的に紐解いていきます。

KPI(重要業績評価指標)とは何か?マーケティングにおける意味

KPIとは、Key Performance Indicatorの略であり、組織や事業の目標達成に向けた進捗状況を定量的に把握するための指標です。マーケティング領域においては、戦略が正しく機能しているかを検証するための「可視化された指針」として重要な役割を担います。

なぜKPIが必要かというと、それがなければ成果の評価が主観的になってしまい、改善の優先順位も曖昧になるからです。特にBtoBマーケティングでは、MQL数や商談化率、案件単価など、結果に直結する手前のプロセスを定量的に管理することが成功のカギとなります。

たとえば「営業パイプラインの質を高めたい」と考えても、測定可能なKPIがなければ、何が良くて何が悪いのか判断できません。「数値化できないものは改善できない」という原則のもと、KPIは戦略の指針であると同時に、現場を動かすための共通言語ともなるのです。

このように、KPIはBtoBマーケティングの実務を「戦略的な活動」に変えるための最初のステップであり、定義の明確化とともにその活用視点を養うことが不可欠です。

KGIとKPIの違いと役割分担

KPIを正しく設計・運用するためには、KGIとの違いとそれぞれの役割を明確にすることが前提条件となります。KGI(Key Goal Indicator)は「最終的に何を達成したいか」を示すゴールであり、一方のKPIは「その達成に向けてどのプロセスをどう管理するか」という中間指標です。

KGIが「年間新規契約100件」であるとすれば、それを支えるKPIは「月間MQL数50件」「商談化率30%」といったプロセスの途中にある成果です。つまり、KGIが“目的地”だとすれば、KPIは“進捗を測るメーター”のような存在です。

この関係性を明確にすることで、以下のようなメリットが得られます。

- 目標達成までのプロセスが可視化され、進捗管理が容易になる

- 問題が起きた際に「どこで躓いているのか」を特定しやすくなる

- チーム全体で「どこを目指して、今どこにいるのか」という共通理解が生まれる

特にBtoBマーケティングのように長期・多階層の購買プロセスを管理する場合、KGIとKPIの階層を正しく設計し、マーケと営業が同じ目線で進める仕組みが不可欠になります。

なぜKPIがBtoBマーケティングに不可欠なのか?

KPIがBtoBマーケティングにおいて欠かせないのは、そのビジネス構造に「複雑さ」と「長期性」という特徴があるからです。コンバージョンまでの道のりが長く、関係者も複数にまたがるBtoBでは、瞬間的な数値だけでは意思決定ができません。各フェーズの健全性を可視化し、タイムリーに改善するためには、正しく設計されたKPIが必要不可欠です。

なぜなら、最終成果である契約や売上は「過去の活動の結果」であり、現時点での活動の質を把握するにはKPIという“先行指標”が必要だからです。たとえば「商談件数が減っている」という結果が見えた時、原因が「リードの質」なのか「営業フォローの遅れ」なのかをKPIが教えてくれます。

また、BtoBでは意思決定が集団的かつ段階的に行われるため、「誰に・いつ・どんなアプローチをすれば効果的か」を検証するにもKPIの設計が不可欠です。そして、マーケティング活動には多くの予算が伴うため、その投資効果を経営に説明するうえでもKPIは非常に重要な役割を果たします。

このように、KPIは「成果を予測・管理する仕組み」であると同時に、「組織全体のアラインメントを保つ枠組み」でもあります。BtoBの複雑性を乗り越え、マーケティングを企業成長に直結させるためには、KPIの活用が避けては通れない要素となるのです。

BtoBマーケティングにおけるKGIとKPIはどう考えるべき?

前章までに見てきた通り、KPIはBtoBマーケティングにおける戦略実行の指針であり、進捗管理の軸です。しかし、そのKPIを機能させるためには、KGIとの関係性を明確に定義することが前提になります。

本章では、BtoBマーケティングの実務において、KGIとKPIの設計をどう捉え、どのように構築していくべきかについて、段階的に整理していきます。

そもそもKPIとKGIの関係性は?

KPIとKGIの関係は、マーケティング戦略全体の設計図における土台です。KGIは「最終的に目指す地点」、KPIは「そこに至るまでの測定可能な進捗」であり、両者は明確な階層構造で結ばれています。たとえるなら、KGIが目的地で、KPIはそのルート上に設置されたマイルストーンです。

この関係性において重要なのは、「KPIの変化がKGIにどう影響を与えるのか」という因果を構造的に捉えることです。たとえば「ウェブサイトの問い合わせ数が増えれば売上が上がる」という前提が本当に正しいかを、データで検証する必要があります。また、KPIはKGIよりも先に現れる“先行指標”であるため、KPIの推移を観察することでKGIの達成可能性を事前に判断することができます。

さらに、KPIとKGIの間には定量的な相関性があることが理想です。「MQL数が10%増加すれば、商談数が7%増える」といったモデルを持っていれば、より精度の高い成果予測が可能になります。こうした関係性は一度設計して終わりではなく、常に検証・調整を重ねることが実務上は重要です。

このように、KPIとKGIの構造を明確に設計することで、「何に注力すれば目標に近づくか」をチーム全体で共有でき、戦略的な動きが生まれるのです。

KPIはKGI達成における最も重要な因数

BtoBマーケティングにおいてKPIは、KGIという成果を生み出すための“最重要因数”として位置づけるべきです。KGIを構成する複数の要素の中で、「自社が動かすことで最も成果に寄与できるポイント」をKPIとして特定するという考え方が極めて重要になります。

たとえば、SaaSビジネスであれば「年間売上」は、以下の公式のようにリード数、商談化率、契約単価、継続率などの掛け算で構成されます。その中で、「商談化率」に改善余地が大きく、自社の影響力が高いと判断できるなら、これをKPIに設定すべきです。逆に、業界の特性でどうしても動かせない要素(例えば価格帯)をKPIに据えるのは適切ではありません。

年間売上 = 新規リード数 × リード獲得単価 × リード→商談転換率 × 商談→契約転換率 × 平均契約金額 × 契約更新率KPIを「最も改善効果の高い変数」として設計することで、以下のようなメリットが得られます。

- 限られた予算や人材といったリソースを最も効果的に配分できる

- 「なぜこの指標を追うのか」が明確になることで、現場の納得感と自走力が高まる

- 施策の優先順位も明確になり、戦術に一貫性が生まれる

KPIは、単に“見える化”のための指標ではなく、「どこに集中すべきか」を明らかにする意思決定指標です。BtoBにおける戦略思考とは、まさにこの因数設計に集約されると言っても過言ではありません。

KGIは目的地、KPIは進捗メータ

KGIとKPIの関係をより直感的に理解するには、「KGI=目的地」「KPI=進捗メータ」と捉える比喩が効果的です。これは、特に長期・段階的なプロセスを伴うBtoBマーケティングにおいて、設計と運用をシンプルに整理するための強力なフレームです。

ビジネスのゴールであるKGIは、すぐには到達できない遠い地点です。その道のりには曲がり角もあれば渋滞もあります。そこで必要なのが、自分がいまどこにいるかを示してくれる「進捗メータ」、すなわちKPIです。

KPIは、タイムリーな進捗把握、課題の特定、プロセスの調整を可能にします。たとえば、「MQL数が足りていない」ことがわかれば、「流入チャネルが弱いのか、LPのCVRが低いのか」といったボトルネックが見えてきます。こうして得られたインサイトをもとに、次の打ち手を調整していくことができるのです。

この思考法のメリットは、長期的なKGIと、日々の短期アクションが分断されずにつながる点にあります。旅を迷わず進むためには、ナビゲーションが必要です。それがKPIであり、適切に設計・運用されていれば、迷いなく目標達成に向かうことができるのです。

CSFやKAIとの違いと関係性について

KGIとKPIの関係性を正しく理解するには、さらにCSF(重要成功要因)とKAI(行動指標)との違いと役割にも目を向ける必要があります。これらは似て非なる概念であり、それぞれの機能を整理することで、KPI設計の精度が飛躍的に高まります。

CSFは「何が成功の鍵を握るか」を示す定性的・概念的な要因です。KPIは、そのCSFを定量的にモニタリングするための指標です。たとえばCSFが「初回商談の質の向上」であれば、それを測るKPIは「初回商談後の再商談率」などが該当します。

一方KAIは、「KPIを達成するために、何を、どのくらい、どうやって行動すべきか」を示す行動レベルの指標です。たとえばKPIが「月間MQL数100件」であれば、KAIとして「週次ホワイトペーパー配信数」や「セミナー開催数」などが該当します。

つまり、KGI(最終成果)→CSF(成功の要因)→KPI(数値的なモニタリング指標)→KAI(具体的な行動)という因果関係の階層を整理しておくことが、成果に直結するマーケティング運用を可能にします。

この構造を理解せずに、単にKPIの数字だけを追っても、本質的な改善は生まれません。逆にこの階層設計が正しく構築されていれば、施策立案・実行・検証が一貫したストーリーで繋がり、マーケティング活動が戦略から行動まで無駄なく連動するようになります。

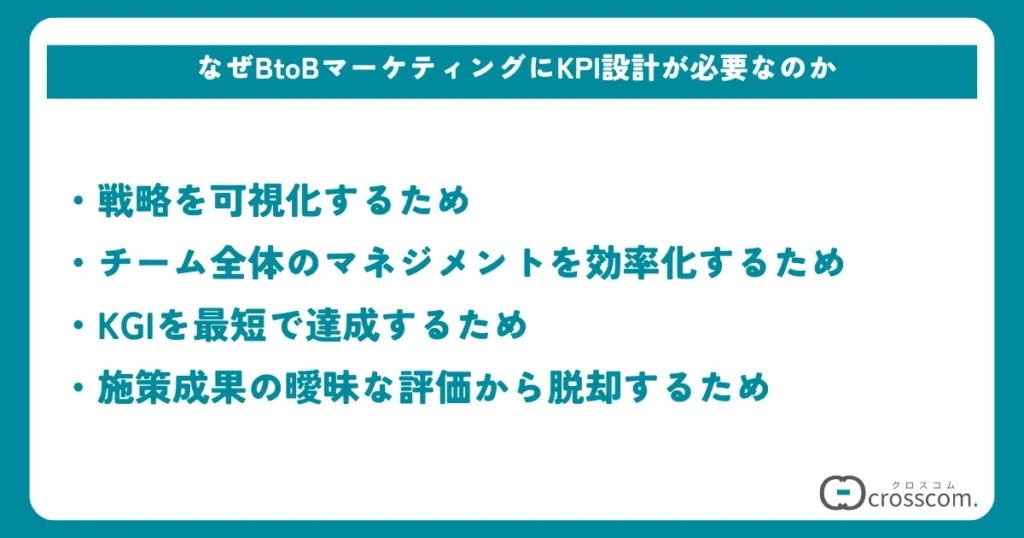

なぜBtoBマーケティングにKPI設計が必要なのか

ここまでの内容を踏まえれば、KPIは単なる進捗指標ではなく、戦略実行を支える中核であることが明らかです。特にBtoBマーケティングにおいては、購買プロセスの複雑性、関係者の多さ、意思決定の長期化など、独自のハードルが存在します。

こうした環境下では、KPI設計の巧拙がそのまま施策の成果に直結する構造になっていると言っても過言ではありません。では実務において、なぜKPI設計がこれほどまでに重要なのか。その本質を、4つの観点から掘り下げていきます。

戦略を“言葉”から“数字”に変換し、実行可能なものにするため

BtoBマーケティングにおいてKPIが必要とされる第一の理由は、抽象的な戦略を現場が実行可能な形にまでブレイクダウンし、組織で共有できる「共通言語」に変換するためです。

よくあるのが、「ブランド認知を上げる」「ユーザーとの関係性を深める」といったフワッとした目標だけが提示されるケースです。しかしこれでは、現場は何をどう動けばよいのか判断できず、施策が場当たり的になりがちです。

KPIがあることで、「ブランド認知向上」という戦略は「業界紙への寄稿数を前年比+30%」という明確な目標値に変換され、担当者ごとのアクションプランに落とし込めます。つまり、KPI設計とは戦略を“行動に落とせる数字”へと翻訳する作業なのです。

このように戦略を可視化することで、方向性の食い違いが防げ、判断基準が明確になり、リソースの配分にも一貫性が生まれます。戦略は決して“スローガン”で終わらせてはならず、KPIを通じて初めて、組織を動かす力を持ちます。

部門をまたいだマネジメントの軸を生み出すため

二つ目の理由は、KPIが複数部門にまたがるBtoBマーケティングのマネジメント基盤となるからです。特にマーケティング部門、営業部門、カスタマーサクセス部門などが連携して動くBtoBモデルでは、部門ごとの目的意識がズレると、全体としてのパフォーマンスが著しく低下します。

ここでKPIが機能していれば、「SQLの質と量」「ナーチャリングによる商談化率」といった共通のモノサシを軸に、部門間での連携や評価の仕組みを統一できます。KPIは目標の共有と役割の明確化を促進し、誰がどこまで責任を持ち、どこから次の部門へバトンを渡すのかをクリアにします。

たとえば、SEO担当、広告担当、セミナー運営担当がすべて「MQL創出数」という共通KPIを追っている場合、それぞれの専門性を活かしながらも、同じゴールに向かって連携する動きが生まれます。これは「自律」と「協働」が両立した理想的なマネジメント状態です。

KPIは、単に業績を測るものではなく、「組織のベクトルを揃えるマネジメントツール」でもあるのです。

KGIを最短で達成するため

三つ目の理由は、KPIがKGIを最短で達成するための“指針”として機能するからです。BtoBにおける売上目標や成約件数といったKGIは、成果として最も重要ですが、それだけを見ていても日々の行動は導き出せません。

ここでKPIがあれば、KGI達成に必要なプロセスを段階的に管理することができます。たとえば「年間契約数300件」というKGIがある場合、「月間商談数60件」「MQLからSQLへの転換率30%」といったKPIを設計すれば、ボトルネックの特定やリソースの再配分が可能になります。

KPIを通じて、「今どの段階がボトルネックか」「今月どこにテコ入れすべきか」といった意思決定が迅速に行えるようになり、結果としてKGI達成までのリードタイムを短縮することができます。

BtoBは商談の単価が高く、プロセスも長期に及ぶため、途中の段階で“道に迷う”ことは大きな損失につながります。だからこそ、KPIを最短経路を示すナビゲーションとして設計し、定期的に進捗を確認・修正する運用体制が不可欠なのです。

施策成果の曖昧な評価から脱却するため

最後に、KPI設計の最大の効用は、成果の“曖昧な評価”から脱却できることです。BtoBのマーケティング活動は、どうしても「やった」「頑張った」「稼働した」といった定性的な評価に陥りやすい領域です。ところが、KPIがなければ、その頑張りが成果につながったかどうかを誰も証明できません。

KPIがあることで、「どの施策が、どのくらい成果に貢献したのか」が可視化され、評価も改善も正当性を持って行えるようになります。たとえば「ブログを週3本更新した」ではなく、「ブログ経由のリード数が前月比120%増加した」と言えれば、予算配分の妥当性や施策の継続判断にも根拠が生まれます。

さらに、ROIの提示にも直結します。「この記事は制作に8万円かかったが、そこから3件の商談が生まれ、1件受注した」というデータがあれば、経営層への説明も説得力を持ちます。

つまりKPIとは、「施策の成功・失敗を、感覚ではなく事実で語れるようにする」ための仕組みです。評価と改善を感情論から切り離し、数字をもとに議論できる環境を整えることこそ、BtoBマーケティングの強化に不可欠なのです。

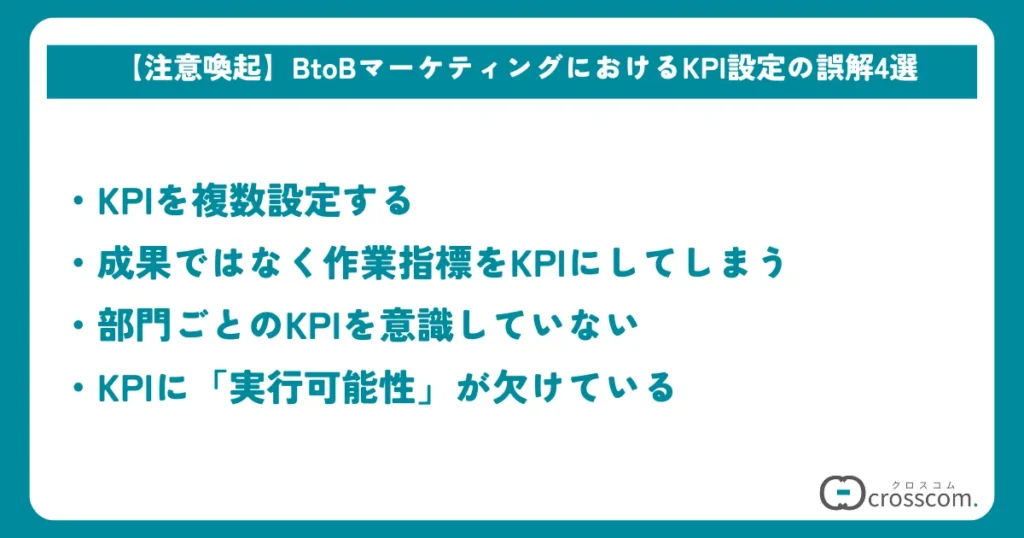

【注意喚起】BtoBマーケティングにおけるKPI設定の誤解4選

BtoBマーケティングにおいてKPIの必要性は広く理解されつつあるものの、実際の設計・運用では多くの企業がつまずいています。成果に直結しないKPIを追いかけてしまったり、現場で機能しない目標が設定されていたりと、誤解によって逆効果を招くケースも少なくありません。

ここでは、KPI設定でありがちな4つの典型的な誤解と、それをどう回避すべきかを体系的に整理します。理想と現実のギャップを埋め、より実践的かつ効果的なKPIマネジメントに繋げていきましょう。

KPIを複数設定する

「KPIは複数あった方が安心」という考え方は、実は大きな落とし穴です。KPIを複数設定すると一見管理が行き届いているように見えますが、実態は逆で、焦点が定まらずに成果が中途半端になりやすいというリスクをはらんでいます。

なぜなら、リソースには限界があるからです。複数の指標を同時に追うと、どれに最も集中すべきかが曖昧になり、すべてが平均的に終わってしまいます。さらに、施策の因果関係が見えにくくなり、成功要因の特定や評価基準の明確化も難しくなります。

たとえば、あるSaaS企業が「サイト訪問者数」「資料ダウンロード数」「MQL数」「商談化率」すべてをKPIに設定したところ、それぞれの数値は増加したにも関わらず、最終的な契約数(KGI)は伸びませんでした。原因は、各KPIを横並びで追った結果、最も成果に直結する「MQLの質」に対するリソース投下が不十分だったことにありました。

このような事態を避けるには、マーケティング目標ごとにKPIは1つ、多くても2つに絞ることが基本です。他の指標は管理指標として扱い、異常値が出たときだけアラートを出す形で運用しましょう。焦点を一点に絞ることで、組織全体の動きが明確になり、より成果に近づく戦略実行が可能になります。

成果ではなく作業指標をKPIにしてしまう

「KPIを設定しろ」と言われた現場が、つい陥りやすい誤解のひとつが「作業の量」をKPIにしてしまうことです。たとえばメールマーケティング対策における「メール配信本数」、SEO対策における「ブログ更新数」、「セミナー開催回数」などがその典型です。

一見、行動が増えることで成果につながるように思えますが、実際には“やった感”だけが残り、ビジネス成果に直結しないまま終わってしまうリスクが高まります。成果を出すためのKPIは、必ず「アウトプット=結果」に注目すべきです。

たとえば「ウェビナー開催数」ではなく「ウェビナー経由で獲得したMQL数」、「記事公開数」ではなく「コンテンツ経由の問い合わせ件数」など、アウトカム(成果)に焦点を当てたKPI設定に切り替えることで、行動の質を引き上げ、目的に沿ったパフォーマンスが得られるようになります。

また、作業指標はKAI(Key Action Indicator)として補助的に管理し、「行動量は一定水準以上を維持しつつ、KPIで成果を測る」という二層構造にするのが理想です。そうすることで、手段と目的の混同を防ぎ、成果に向けた正しいアクションが実行される環境が整います。

部門間でKPIを連携させていない

マーケティングKPIを設計するうえで見落とされがちなのが、営業やカスタマーサクセスなど、他部門との連携視点です。KPIを自部門の中だけで完結させてしまうと、リードの質と営業プロセスの乖離、商談化率の低迷など、組織全体としての成果を阻害する構造が生まれてしまいます。

例えばマーケティング部門が「MQL数」だけをKPIに設定し、営業部門が「受注数」だけを見ていると、「数は増えているのに成約につながらない」という不毛な対立が生じがちです。

この状況を防ぐには、部門横断で共通KGIを設定し、その達成に向けた“因果関係でつながるKPI”を部門ごとに設計する必要があります。マーケティングなら「SQL創出数」、営業なら「SQL→商談化率」、CSなら「契約更新率」など、それぞれのKPIがバトンリレーのようにKGIに連動する構造を意識することが大切です。

また、定期的な「KPIレビュー会議」などを実施し、部門ごとにKPIの進捗と課題を共有することで、共通言語としてのKPIが組織の一体感を醸成し、成果最大化につながります。

KPIに「実行可能性」が欠けている

どれだけ立派なKPIを設計しても、実際の現場で「測れない」「コントロールできない」「手が届かない」のであれば、それは絵に描いた餅でしかありません。BtoBマーケティングでは、KPIの実行可能性が成功の分水嶺になります。

特に注意が必要なのが、「理想的だけど測れない指標」を設定してしまうケースです。たとえば「ブランド認知度」「LTV」「顧客満足度」などは重要ではあるものの、継続的に正確に測るのが難しいため、短期的なKPIには適しません。

また、「他部門の活動に依存していて、コントロールできない指標」もKPIとしては不向きです。マーケティング部門が「アップセル売上」をKPIにしてしまうと、実際の影響が少ない分、達成可否が運頼みになってしまいます。

これを防ぐには、KPI設定時に次の3点を確認する必要があります。「測定可能か」「自分たちで動かせるか」「継続して追いかけられるか」。もしこれらに不安がある場合は、代替指標を用意し、現場での運用に耐えうる形へ調整すべきです。

たとえば「ブランド認知度」の代替指標として「自社ブランド名での検索数」「展示会での名刺獲得数」などを活用すれば、測定可能かつ先行指標としても有効です。

KPIは美しくある必要はありません。現場で測れて動かせて、改善できることこそが、優れたKPIの本質なのです。

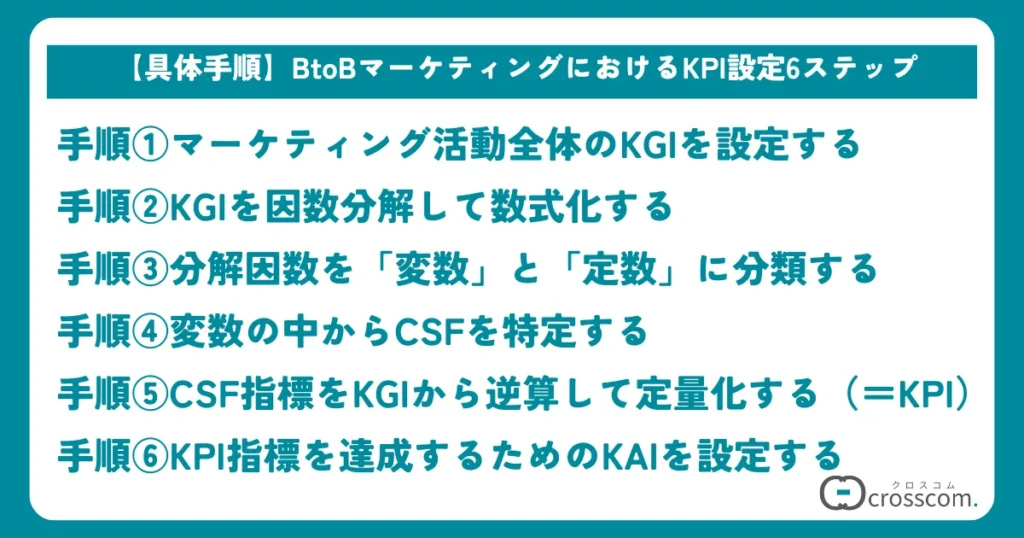

【具体手順】BtoBマーケティングにおけるKPI設定6ステップ

KPI設計に関する基本知識や誤解の整理を踏まえ、ここからはより実務的な視点で、BtoBマーケティングにおけるKPIをどのように設計・実装すべきかを解説していきます。漠然とした数値目標ではなく、戦略目標に直結し、現場でも運用可能なKPIを設定するには、体系的なプロセスの理解が不可欠です。

ここでは、KGIの設定からKAIによる日々の行動設計に至るまで、全6ステップに分けて整理します。

手順①マーケティング活動全体のKGIを設定する

BtoBマーケティングにおいて最初に行うべきは、マーケティング活動全体の最終目標となるKGI(Key Goal Indicator)を設定することです。KGIはマーケティングが企業にもたらす価値を示す指標であり、経営戦略や事業目標との整合性が求められます。漠然とした活動ではなく、明確な数値目標を示すことで、部門内外での共通認識と戦略の一貫性を担保できます。

なぜなら、KGIが曖昧なままでは、以降のKPIや施策において判断軸がブレ、戦略の実行力を弱めてしまうからです。例えば、「マーケティング起点の売上を年間5億円にする」「年間新規商談300件を創出する」など、KGIは測定可能かつ期限付きで設定する必要があります。さらに、経営層や営業部門とすり合わせることで、自社の成長方針と一致する目標設計が実現します。

このように、明確かつ現実的なKGIを起点に設計することで、マーケティングが経営に貢献する責任ある活動として機能し、以降の指標設計がより戦略的なものへと昇華します。

手順②KGIを因数分解して数式化する

戦略目標としてのKGIを定めた後に行うべきは、そのKGIがどのような因数によって構成されているのかを明らかにする作業です。このプロセスでは、売上や商談件数といったKGIを、具体的な数式に落とし込んでいきます。これにより、成果に直結する構成要素を明確にし、次の指標選定や改善アクションの精度を高めることができます。

なぜなら、KGIは単体では改善が難しく、構成要素ごとに分解して初めて具体的な施策が検討できるからです。例えば「年間売上=新規顧客売上+既存顧客売上」という基本構造を起点に、「新規顧客売上=新規商談数×受注率×平均契約単価」などと分解することで、どこにボトルネックが存在するのかを定量的に把握できるようになります。

年間売上高 = 新規顧客売上 + 既存顧客売上

= 新規顧客数 × 平均初年度契約金額 × 既存顧客数 × 平均継続率 × 平均契約金額このように因数分解することで、後続の変数抽出・CSF特定・KPI設定という一連の設計プロセスが、定量的根拠に基づいた論理的な流れで展開されます。次のステップでは、これらの因数を「変えられるかどうか」で分類し、マーケティングが影響を与える領域を明確化していきます。

手順③分解因数を「変数」と「定数」に分類する

KGIを構成する因数を洗い出した後は、それらを「変数」と「定数」に分類する必要があります。このステップでは、マーケティング活動によって短中期的に変化させられる要素と、短期間では変動が難しい要素を切り分けることで、KPI候補の抽出精度を高めます。

なぜなら、マーケティング活動は限られたリソースで効率的に成果を上げる必要があり、変数に集中することで成果の最大化が図れるからです。たとえば、「月間リード数」「リード→SQL転換率」「ホワイトペーパーDL数」などは変数に該当し、マーケティングが直接的に影響を及ぼせる領域です。一方、「市場規模」や「製品価格」は短期的にコントロールできないため、定数とみなします。

このように因数を整理することで、マーケティングが主導すべき指標に優先順位が付き、施策の選定やKPI設計が戦略的かつ実行可能なものになります。次章では、この変数群の中から「成功に不可欠な要素=CSF」を抽出していきます。

手順④変数の中からCSFを特定する

変数と定数の分類が完了したら、次に取り組むべきは、KGI達成に最も大きく影響を与える変数、すなわちCSF(Critical Success Factor:重要成功要因)を特定することです。この工程では、すべての変数の中から、特に注力すべき指標を見極める視座が求められます。

なぜなら、変数すべてに等しく取り組むことは非現実的であり、影響力と改善余地の大きい変数にリソースを集中させることで、KGIに対するインパクトを最大化できるからです。たとえば「リード数は十分に確保できているが、リード→SQL転換率が低い」のであれば、CSFは後者の改善となり、質の高いリード育成施策に注力すべきという結論に至ります。

CSFを適切に見極めることで、次に設定するKPIの方向性が明確になり、施策の優先順位も論理的に整理されます。この段階を曖昧にしたまま進めてしまうと、KPI設計全体が空中戦となり、成果に結びつかない可能性が高まるため注意が必要です。では次に、このCSFを定量化し、KPIとしての管理体制を構築していきます。

手順⑤CSF指標をKGIから逆算して定量化する(=KPI)

コントロール可能な変数の中からCSF(Critical Success Factor:重要成功要因)を特定したら、その要素を具体的なKPIとして定義するステップに進みます。この段階では、成功の鍵となる変数を「いつ・どの水準で・どのように計測するか」を明文化し、定量的な目標に変換していきます。

なぜなら、CSFが曖昧なままでは施策の方向性が定まらず、KPIを指針とした継続的な改善も困難になるからです。たとえば、CSFが「リード→SQL転換率の向上」であれば、KPIとして「MQLからSQLへの転換率30%以上を維持」「転換率の週次モニタリング」などを設定する必要があります。ここで重要なのは、KPIをKGIから逆算して現実的かつ挑戦的な水準に設計することです。

このように、CSFを定量化されたKPIとして明文化することで、マーケティングチーム全体が同じ目標に向かって動く体制が整います。次のステップでは、このKPIを実際に達成するために必要な日々のアクション=KAIを設計します。

手順⑥KPI指標を達成するためのKAIを設定する

KPIを設定したら、最終ステップではその達成に直結する日々の具体的な行動指標、すなわちKAI(Key Action Indicator)を設計します。KAIは、KPIという目標を現場で実現可能な業務レベルにまでブレイクダウンするための、もっとも現場に近い指標です。

なぜなら、KPIが示すのは「何を達成すべきか」ですが、それを「どう実行するか」が定まらなければ、成果は生まれないからです。たとえば、「MQLからSQLへの転換率30%」というKPIを実現するためには、「週1本のナーチャリングコンテンツ公開」「リードスコアリングの月次見直し」などのKAIが必要になります。KAIは基本的に週次または日次単位で追跡可能な行動目標であるべきです。

このようにKAIを定義することで、戦略(KGI)→中間成果(KPI)→行動(KAI)という一貫した指標設計が完了します。KAIの実行状況は定期的にモニタリングし、KPIとの因果関係を検証することで、改善サイクルを持続的に回していくことが可能となります。

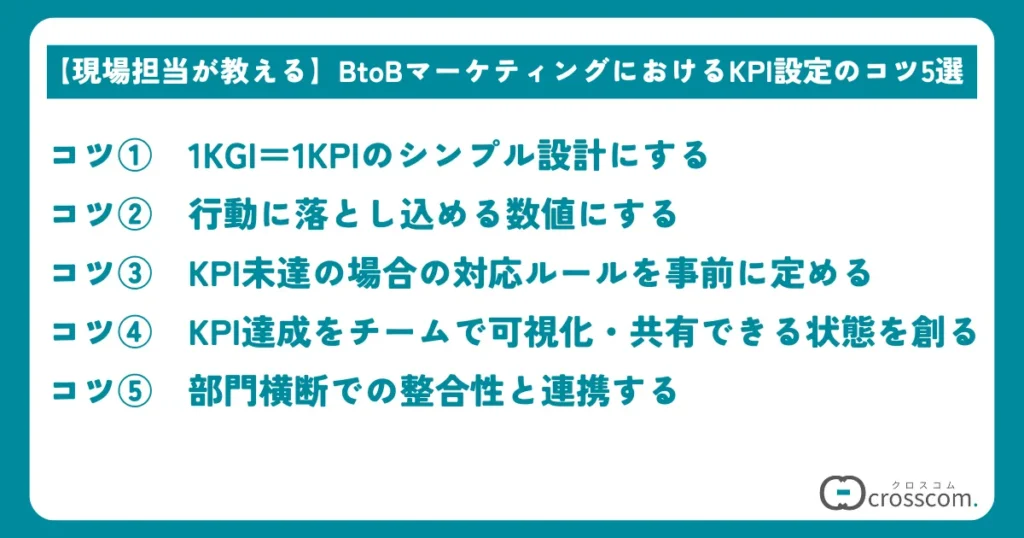

【現場担当が教える】BtoBマーケティングにおけるKPI設定のコツ5選

これまでの解説で、KPI設定の基本的な考え方と具体的な手順を理解していただけたと思います。ここからは、実際のBtoBマーケティングの現場で活躍する担当者たちの知見に基づいた、KPI設定のコツや実践的なアドバイスを紹介します。理論だけでなく、実務における成功のポイントを押さえることで、より効果的なKPI設計が可能になるでしょう。現場で培われた以下の5つのコツは、KPI運用の質を高め、成果につなげるための貴重な視点となります。

1KGI=1KPIのシンプル設計にする

BtoBマーケティングにおけるKPI設定のコツの一つ目は、「1KGI=1KPI」という原則に基づいたシンプルな設計を心がけることです。多くの企業では、あれもこれもと複数のKPIを設定してしまいがちですが、これは焦点の分散を招き、結果的に効果を薄めてしまいます。

1KGI=1KPIのシンプル設計が有効な理由は以下の通りです。

- 集中力の確保:組織のリソース(時間・予算・人員)を一点に集中することで、より大きな成果が得られます。「選択と集中」の原則を体現するものです。

- 明確な優先順位:複数のKPIがあると「どれを優先すべきか」という判断に迷いが生じますが、単一のKPIであれば優先順位は明確です。

- 因果関係の把握:単一のKPIに絞ることで、「どの施策がKPIに影響を与えたか」という因果関係の把握が容易になります。

- 組織の一体感:全員が同じKPIを共有することで、部門やチーム間の協働が促進され、組織全体の一体感が生まれます。

例えば、あるBtoB企業では、マーケティング部門のKGIを「年間受注件数の増加」に設定し、KPIを「月間SQL(Sales Qualified Lead)数」に一本化しました。その他の指標(ウェブサイト訪問者数、資料ダウンロード数、MQL数)は「管理指標」として位置づけ、定期的なモニタリングは行うものの、主要リソースはSQL数の増加に集中させました。

その結果、以前は「メール開封率向上」「ウェブサイト訪問者数増加」「資料ダウンロード増加」など、様々な施策に分散していたリソースが、「高品質なSQLを創出するためのナーチャリングコンテンツ充実」という一点に集中し、SQLの質と量が大幅に向上しました。最終的には年間受注件数が前年比40%増という大きな成果につながったのです。

1KGI=1KPIの原則は、「少ないことはたくさんのこと」(Less is More)というミニマリズムの考え方がマーケティングのKPI設計にも有効であることを示しています。

行動に落とし込める数値にする

BtoBマーケティングにおけるKPI設定の二つ目のコツは、設定したKPIを具体的な行動に落とし込めるような数値にすることです。いくら理想的なKPIを設計しても、それが現場の具体的な行動に結びつかなければ、絵に描いた餅になってしまいます。

行動に落とし込める数値にするポイントは以下の通りです。

- 現場レベルでの解釈可能性:KPIが現場の担当者にとって「自分たちの日々の活動がどう影響するのか」が理解できる指標であることが重要です。例えば「リード獲得コスト」よりも「セミナー参加者数」の方が具体的な行動との関連性が明確です。

- 分解可能性:設定したKPIがより具体的な行動指標(KAI)に分解できることが重要です。例えば「MQL数」というKPIは「ウェビナー参加者獲得数」「ホワイトペーパーダウンロード数」などのKAIに分解できます。

- 迅速なフィードバック:行動とその結果(KPI)の関係が短期間で確認できることが望ましいです。フィードバックサイクルが速いほど、行動の調整や改善が効果的に行えます。

- 行動の自由度:KPIは「何をすべきか」ではなく「何を達成すべきか」を示すものです。具体的な方法や手段については、現場の創意工夫を促す余地を残すことが重要です。

例えば、「MQLからSQLへの転換率向上」というKPIを設定した場合、これを行動に落とし込むための具体的なアプローチとしては以下が考えられます。

- 行動別のKAI設定:「週次ナーチャリングメール配信数」「月次ウェビナー開催回数」「リードスコアリングモデル更新頻度」など、具体的な行動指標をKAIとして設定します。

- 担当者別の目標設定:コンテンツチーム、MAチーム、分析チームなど、担当者ごとに「自分たちがKPIにどう貢献するか」という具体的な目標を設定します。

- 成功事例の共有:「このような施策を行ったら、MQL→SQL転換率がX%向上した」といった成功事例を組織内で共有し、効果的な行動パターンを蓄積します。

このようにKPIを行動レベルに落とし込むことで、抽象的な目標が具体的な日々の活動に反映され、結果としてKPI達成の確度が高まります。KPIとKAIをしっかりと連動させることが、戦略と実行を結びつける鍵となるのです。

KPI未達の場合の対応ルールを事前に定める

BtoBマーケティングにおけるKPI設定の三つ目のコツは、KPI未達の場合の対応ルールを事前に定めておくことです。KPIは単なる目標数値ではなく、PDCAサイクルを回すためのトリガーとしての役割も持ちます。未達の場合に「どのように対応するか」を事前に決めておくことで、迅速かつ効果的な改善アクションが可能になります。

KPI未達時の対応ルールを定めるポイントは以下の通りです。

- アラートレベルの設定:KPI達成率に応じたアラートレベルを設定します。例えば「達成率80%以上:注意レベル」「70-80%:警戒レベル」「70%未満:危機レベル」といった具合です。アラートレベルごとに必要なアクションを定義します。

- 原因分析のプロセス化:KPI未達が発生した際の原因分析のプロセスを標準化します。「5つのなぜ」などの分析手法を活用し、表面的な要因だけでなく根本原因を特定できるようにします。

- エスカレーションルートの明確化:KPI未達の深刻度に応じたエスカレーションのルートと基準を明確にします。例えば「2ヶ月連続で達成率70%未満の場合は部門長への報告と対策会議の開催が必須」といったルールです。

- 代替策の事前準備:主要な施策が想定通りの効果を出さなかった場合の代替策(プランB)を事前に準備しておきます。これにより、問題発生時に迅速な対応が可能になります。

- リカバリー計画の策定:期間中のKPI未達を期間後半で挽回するためのリカバリー計画の枠組みを準備します。例えば「四半期前半でKPI達成が70%未満の場合は、追加予算での緊急施策を実施する」といったルールです。

実際のBtoB企業の例では、以下のようなKPI未達時の対応ルールを設定しています。

月次KPI(MQL数)の進捗管理ルール:

- 月の1週目終了時点で月間目標の20%未満:週2回の進捗確認会議を開催、追加のリード獲得施策を検討

- 月の2週目終了時点で月間目標の40%未満:マーケティング部長を交えた対策会議を開催、予備予算の活用を検討

- 月の3週目終了時点で月間目標の60%未満:緊急対策チームの編成、短期的なリード獲得施策(追加広告出稿、パートナー連携強化など)の即時実行

このようなルールを事前に定めておくことで、KPI未達という状況に直面した際に感情的にならず、冷静かつ効果的に対応することが可能になります。また、定期的にこれらのルールの有効性を検証し、より実効性の高い対応プロセスへと改善していくことも重要です。

KPI未達時の対応ルールは、「失敗」を責めるものではなく、組織的な学習と改善のきっかけとして捉えるべきです。未達の事実から最大限の学びを得て、次回の成功確率を高めることがKPI管理の本質的な価値なのです。

KPI進捗状況をチームで可視化・共有できる状態を創る

BtoBマーケティングにおけるKPI設定の四つ目のコツは、KPIの進捗状況をチーム全体で可視化・共有できる状態を創ることです。どれだけ優れたKPIを設計しても、それが組織内で共有・理解されなければ、行動や意思決定に反映されず、効果は限定的になってしまいます。

KPI達成をチームで可視化・共有するポイントは以下の通りです。

- ダッシュボードの構築:KPIの現状と推移を一目で把握できるダッシュボードを構築します。デジタルツール(Tableau、Power BIなど)やアナログな方法(オフィスの壁に貼り出すボードなど)を活用し、誰もが随時確認できる環境を整えます。

- 定期的なレビュー会議:週次や月次でのKPIレビュー会議を設定し、進捗状況の共有と課題の早期発見・対応を行います。これにより、組織全体でのKPIへの意識が高まります。

- 成功の祝福と共有:KPI達成や大きな進展があった際には、チーム全体で祝福し、成功要因を共有します。これにより、チームの一体感とモチベーションが高まります。

- 責任と権限の明確化:KPIのオーナーや、各サブ指標の責任者を明確にします。「誰が何に責任を持つのか」を明確にすることで、当事者意識と行動の質が向上します。

- リアルタイム性の確保:可能な限り、KPIの状況をリアルタイムに近い形で更新・共有します。週次や月次の更新では遅すぎるKPIもあります。特に重要な指標については、日次での更新が効果的です。

実際のBtoB企業の例では、以下のような取り組みが行われています。

KPI可視化・共有のための具体策:

- オフィス内の大型モニターにリアルタイムKPIダッシュボードを常時表示

- 週次の全体ミーティングで最初の15分をKPI進捗状況の共有に充てる

- チャットツール内に専用のKPI共有チャンネルを設け、日々の進捗や成功事例をリアルタイムに共有

- 月間KPI達成時にはチーム全体での簡単なセレブレーションを実施

- KPI達成に貢献した優れた取り組みを表彰する「MVPプログラム」の実施

特に効果的だったのは、KPIダッシュボードをオフィス内の「見える場所」に設置したことです。これにより、従来は見えにくかったデジタルマーケティングの成果が組織全体に「見える化」され、マーケティング部門以外のメンバーからも関心や協力が得られるようになりました。

また、リモートワークが増加した環境では、オンラインでの可視化も重要です。クラウドベースのダッシュボードツールやチャットツールを活用し、物理的な距離に関わらず全員がKPIを共有できる仕組みを構築しています。

KPIの可視化と共有は、単なる「情報共有」以上の価値があります。それはチームの一体感の醸成、全員の当事者意識の向上、そして何より「データドリブン」な組織文化の形成につながります。KPIを中心とした対話が日常的に行われる環境を創ることが、持続的なパフォーマンス向上の鍵なのです。

部門横断での整合性と連携する

BtoBマーケティングにおけるKPI設定の五つ目のコツは、部門横断での整合性を確保し、効果的な連携を実現することです。特にBtoBビジネスでは、マーケティング部門だけでなく、営業部門、カスタマーサクセス部門、製品開発部門など、複数の部門が顧客獲得と維持に関わります。これらの部門間でKPIの整合性を確保し、連携を促進することが、組織全体としての成果最大化につながります。

部門横断での整合性と連携を実現するポイントは以下の通りです。

- 共通のKGIの設定:まず組織全体として達成すべき共通のKGI(例:「年間売上高」「顧客継続率」など)を明確にし、各部門がそれにどう貢献するかを整理します。

- KPIの連鎖の設計:マーケティング→営業→カスタマーサクセスという顧客接点の流れに沿って、KPIの連鎖を設計します。例えば、マーケティングのKPI「SQL数」が営業のKPI「商談数」につながり、さらにカスタマーサクセスのKPI「初期解約率」につながるという具合です。

- 部門間の合意形成:KPI設定のプロセスに各部門の代表者が参加し、KPIの定義や目標値について合意形成を行います。特に、部門間の接点となるKPI(例:マーケティングから営業へのリード引き渡し基準)については丁寧な協議が必要です。

- 定期的な部門横断ミーティング:KPIの進捗状況を部門横断で共有・議論する定期ミーティングを設置します。これにより、部門間の相互理解と協力が促進されます。

- 統合ダッシュボードの構築:各部門のKPIを一つの統合ダッシュボードで可視化し、部門間の関連性や影響を把握しやすくします。

実際のBtoB企業の例では、以下のような取り組みが行われています。

部門横断KPI連携の具体例:

- 月次の「カスタマージャーニー横断KPI会議」を開催し、マーケティング・営業・カスタマーサクセスの各部門リーダーが参加

- 共通の顧客データプラットフォームを構築し、部門を超えた顧客情報の一元管理を実現

- リード定義と評価基準をマーケティングと営業で共同策定し、「合意済みMQL」「合意済みSQL」の概念を導入

- 四半期ごとに「顧客獲得・維持コスト」を部門横断で算出し、全体最適化の視点でリソース配分を調整

特に効果的だったのは、マーケティングと営業のKPI連携です。従来は「マーケティングは数(リード量)、営業は質(商談成約率)」という異なる指標を追求していたため、連携がスムーズではありませんでした。そこで、両部門の合意による「SQL(Sales Qualified Lead)の定義と評価基準」を策定し、マーケティングのKPIを「SQL数×質スコア」に変更しました。

この変更により、マーケティングは単なる数の追求ではなく、営業活動につながる質の高いリード創出にフォーカスするようになりました。結果として、マーケティング起点の商談成約率が1.5倍に向上し、両部門の連携も格段に改善されました。

部門横断での整合性と連携は、「部分最適」から「全体最適」への転換をもたらします。各部門が自部門だけの指標を追求するのではなく、顧客価値の創出という共通目標に向けて協働することで、組織全体としての成果が最大化されるのです。

なぜKPIは1つにすべき?BtoBマーケティング事例をもとに解説

ここまで、KPIの設計ステップや運用における実践的なコツを整理してきましたが、最後に立ち返るべき問いがあります。それは「なぜKPIは1つに絞るべきなのか?」という基本的かつ戦略的な問いです。多くの現場では複数のKPIが設定され、その結果としてアクションが分散し、評価も曖昧になってしまうことが少なくありません。

本章では、KPIを一本に絞るべき理由を、戦略の集中、施策評価、チーム運用、PDCAの観点から明らかにします。

現場が迷いアクションがブレるから

KPIを複数設定してしまうと、担当者が「どれを最優先にすべきか」判断に迷い、実行の軸がぶれてしまいます。特にBtoBのマーケティング現場では、「資料ダウンロード数」「広告CPA」「MQL数」「商談創出数」など、部署ごとに異なる指標をKPIとして同時に追いかける場面が珍しくありません。

こうした状態では、部門間で「自分たちのKPIは達成しているのに成果が出ない」という押し付け合いが起きたり、リソース配分の優先順位が曖昧になったりと、意思決定における迷いが日常化します。また、施策を改善しようとしても、どの数値をベースに改善判断を下すべきか定まらず、結果としてPDCAが形骸化してしまうのです。

施策成功の重要要因(CSF)が見極められないから

KPIを1つに絞るべき二つ目の理由は、複数のKPIがあると施策成功の重要要因(CSF:Critical Success Factor)を正確に見極めることが難しくなるからです。マーケティング施策は複数の要素が複雑に絡み合うため、複数のKPIを同時に追うと「どの要因が本当に成果に貢献したのか」という分析が困難になります。

実際のBtoB企業の事例として、IT系BtoB企業F社の例が参考になります。F社では、新規問い合わせ増加を目標に、広告運用・SEO・セミナー開催を同時に展開しました。その際、KPIとして「セッション数」「CVR(コンバージョン率)」「CPA(顧客獲得コスト)」という3つの指標を設定していました。

複数の施策を同時に実施した結果、全体としての成果(問い合わせ数)は増加したものの、「どの施策が最も効果的だったのか」を特定することができませんでした。「セッション数」は広告とSEOで増加し、「CVR」はセミナー後に向上し、「CPA」は広告によって悪化するという複雑な結果が生じたのです。

評価と改善のPDCAが回しづらいから

KPIを1つに絞るべき三つ目の理由は、複数のKPIがあると評価と改善のPDCAサイクルが回しづらくなるからです。マーケティング活動は継続的な改善が不可欠ですが、複数の指標が入り混じると、改善サイクルの実行が複雑化し、効果的な進化が妨げられる可能性があります。

複数KPIによるPDCA阻害の具体的な問題点は以下の通りです。

- 評価基準の複雑化:「セッション数は増えたがCVRは下がった」「リード数は増えたが質が低下した」など、相反する評価結果が生じると、施策全体の成否判断が難しくなります。KPIが3つ以上あると、何が成果に効いたのかが不明確になり、改善点の特定が困難になります。

- 改善アクションの分散:複数のKPIに対応する形で改善アクションも分散しがちです。限られたリソースで多方面の改善を同時に進めると、どれも中途半端な結果になりやすくなります。

- 責任所在の曖昧化:複数のKPIがあると、「誰がどのKPIに責任を持つのか」という点が曖昧になりがちです。責任の所在が不明確だと、改善アクションの実行力も低下します。

- 検証サイクルの長期化:複数のKPIを同時に検証するとなると、十分なサンプル数を得るために長期間の測定が必要になり、改善サイクルが遅延します。

実際のBtoB企業の事例として、IT企業C社のウェブサイト改善施策が参考になります。C社では、サイト改善の成功を測るKPIとして「CVR(コンバージョン率)」「直帰率」「滞在時間」の3つを設定していました。

リニューアル後、これらのKPIは複雑な変化を示しました。「CVR」は微増、「直帰率」は低下(改善)、「滞在時間」は短縮(悪化)という結果でした。この状況では、リニューアルが成功だったのか失敗だったのかの判断が難しく、さらにどの要素(デザイン、コンテンツ、UI/UX)が各KPIに影響したのかを特定することも困難でした。データ分析が煩雑化し、結局誰も施策の成功・失敗を明確に説明できなくなってしまったのです。

「その他の指標」はKPIではなく、管理指標として扱うべき

KPIを1つに絞る上で重要な考え方は、「その他の指標はKPIではなく、管理指標として扱うべき」ということです。KPIを1つに絞るからといって、他の指標を完全に無視するわけではありません。むしろ、KPIと管理指標の役割を明確に分けることで、メリハリのあるパフォーマンス管理が可能になります。

KPIと管理指標の区別におけるポイントは以下の通りです。

- 役割分担の明確化:KPIは「最重要指標」として位置づけ、管理指標は「サポート指標」として整理します。KPIが「北極星」の役割を担い、管理指標はその達成を支援する補助的な役割を果たします。

- リソース配分の優先順位:KPIの改善には優先的にリソースを配分し、管理指標は「監視」することが主な目的となります。異常値が出た場合のみ、対応を検討するという運用方法です。

- 評価基準としての位置づけ:成果の評価はKPIを中心に行い、管理指標は補足的な情報として活用します。例えば、KPIが「MQL数」であれば、「PV(ページビュー)」「CVR」「CTR」などは管理指標として位置づけます。

- 運用の余白の創出:KPI=最重要指標/管理指標=サポート指標と役割分担することで、運用に余白が生まれます。すべての指標を同等に重視するのではなく、優先順位をつけることで、効率的な運用が可能になります。

実際のBtoB企業の事例として、BtoB受託開発会社E社の例が参考になります。E社では従来、「CV(問い合わせ)数」をKPIとしていましが、同時に「CTRや直帰率」も常に気にしていました。CTRや直帰率の改善のために多くのリソースを投入していたため、結果としてCV数の向上に集中できない状況が続いていました。

BtoBブランディングにおけるKPIはマーケティングとどう区別すべき?

これまでの章では、マーケティングKPIとの違いや、ブランディングにおけるKPIの必要性を整理してきました。では、これらの知識を踏まえて、実際にどのようにKPIを設計し、運用していけば良いのでしょうか。

本章では、よくあるKPI設計の落とし穴を回避するための具体的な視点を示しつつ、成果につながるブランディングKPIの設計思想を掘り下げていきます。

BtoBブランディングとは?マーケティングとの違いや必要性とは

BtoBブランディングは、単なるロゴやスローガンの話ではありません。企業が市場において「どう見られたいか」ではなく、「どう信頼され、選ばれるか」を構築する長期的な戦略です。この点で、ブランディングは短期的な反応を求めるマーケティング施策とは明確に異なります。

なぜなら、BtoBの購買プロセスでは複数の意思決定者が存在し、購買までのリードタイムも長く、機能的な違いだけでは差別化が難しい場面が増えているからです。その中で企業の価値観、信頼性、専門性といった“見えない資産”が最終判断に与える影響はますます大きくなっています。

たとえば、同じような価格帯・機能のソリューションが複数ある中で、「あの会社は信頼できる」「あの企業の情報発信は一貫している」という印象が、競合との最後の一押しを決める力になるのです。ブランディングはこの「非機能価値の選定理由化」を担うものであり、その必要性は今後ますます強まっていくと考えられます。

なぜブランディングにもKPIが必要なのか?

ブランディングは感覚的で曖昧な取り組みになりがちですが、だからこそKPIを設計することで「戦略としての軸」が生まれます。結論から言えば、ブランディングにもKPIは必要不可欠です。

なぜなら、KPIがなければブランディングの成果を社内で正しく共有できず、評価も改善もできないからです。特にBtoBブランディングでは、複数の部門を巻き込んだ中長期プロジェクトになるため、KPIを共通言語として設計することが、全社的な方向性の統一や予算継続の説得材料になります。

例えば、ブランド認知を高めることを目的とするなら「指名検索数」、信頼性を築くなら「商談時のブランド言及率」、プレミアム化を狙うなら「価格に関するネガティブフィードバックの減少率」など、目的に応じたKPIを設計すれば、その進捗を明示的に追いかけることが可能です。

このように、KPIはブランドという“無形資産”を“行動可能な戦略”へと昇華させるレバーになります。その意味で、KPIはブランディングを戦略的にマネジメントするための起点と言えるでしょう。

数値目標に加えて「質的評価」も指標化する視点をもつ

ブランディングKPIを設計する際には、定量指標だけでなく、必ず“質的評価”を加味する視点が求められます。ブランドとは、最終的に「どう思われているか」に尽きるからです。

なぜなら、いくら数字で成果を可視化しても、それが顧客の心にどのような印象を残したかまでは見えないためです。逆に言えば、質的評価を取り入れることで、「売上にはまだ直結していないが、ブランドが着実に浸透してきている」という重要な変化を見逃さずに済むのです。

たとえば、「ブランド好感度」や「専門性の印象スコア」「社名認知の第一想起率」などは、質的評価を通じてブランドの進化を測る重要な指標となります。これらは定期的なインタビュー調査や、専門家パネルからの評価を数値化することで、ブランディングの深度を追跡する材料になります。

このように、定量KPI+質的KPIというハイブリッド設計を行うことで、「目に見える成果」と「感じ取られる価値」の両方を捉え、より精度の高いブランド運用が可能になります。

BtoBブランディングで使える代表的なKPI指標

ブランドKPIを設計するうえで迷いやすいのが、「何をKPIに設定すべきか」という点です。ここではBtoBブランディングにおいて有効なKPI指標を、目的別に整理しておきましょう。

まず「認知向上」の文脈で使えるKPIには、ブランド名での検索数、展示会での想起率、業界メディアへの掲載件数などがあります。「信頼構築」を目的とするなら、商談時にブランドが自然に話題に上がる率や、既存顧客のリピート率などが有効です。

また、「ブランドを通じたリードの質向上」を評価するには、指名問い合わせの比率や、ブランド想起ありの商談化率がKPIになります。そして「市場ポジションの強化」を目指すのであれば、競合比較における第一想起率や、価格帯を理由にした失注の減少率といった指標が使えます。

このように、ブランディングKPIは「何を目的に設計するか」によって選ぶべき指標が変わります。あらかじめブランドの“目指す姿”を明確に定義したうえで、その実現状況を把握できる指標をKPIに据えることが、ブレないブランド運用の前提になるのです。

ブランドKPIを設定する際に陥りがちな落とし穴

最後に注意すべきは、ブランドKPIを設計する際に陥りやすい「典型的な落とし穴」を避ける視点です。中でも最も多いのが、「測定しやすい数値だけをKPIにしてしまう」ことです。

たとえば、PV数やフォロワー数、SNSインプレッションなどは分かりやすい反面、ブランディングの本質を測るには不十分なケースが多く見られます。数字を追いかけるあまり、本来重要だったはずの信頼や共感といった無形価値の把握がおろそかになることが最大のリスクです。

また、マーケティングKPIとの連動がないKPIも危険です。たとえば「認知は広がったが、問い合わせが増えない」など、ブランディングと事業成果が乖離してしまうと、社内理解が進まず、活動そのものの継続が危ぶまれます。

だからこそ、KPI設計時には「評価しやすいから」という理由で指標を選ぶのではなく、「戦略的にどんな変化を管理したいか」という目的ベースでの設計が求められます。そのためには、KPIごとに想定する“成果への影響経路”を設計し、測定結果に基づく改善アクションまでを視野に入れておく必要があります。

ブランディングは曖昧な領域だからこそ、KPIの設計に戦略的意図を込めることで、初めて“意思あるブランド投資”として社内に認識されるのです。

BtoBのブランディングにおけるKPIの設定方法や効果測定はどう考えるべき?

前章では、BtoBブランディングの基本的な考え方とKPI設定の重要性について解説しましたが、BtoBブランディングの戦略性を高めるには、マーケティングKPIとは異なる評価設計が求められます。

本章では、その違いを「時間軸」「成果の性質」「評価対象」など6つの視点から整理し、KPIの設計と測定における具体的な思考法を提示します。ブランド価値を定量的に管理し、事業成果と結びつけるための運用設計について、段階的に解説していきます。

① 目的の「時間軸」が異なる(短期 vs 長期)

ブランディングKPIとマーケティングKPIは、成果を捉える時間軸の違いを前提に設計すべきです。なぜなら、BtoBブランディングの成果は一朝一夕では表れず、顧客の信頼や認知の蓄積には時間がかかるからです。

例えば、マーケティングKPIでは「今月のリード数」や「今四半期の商談数」など、短期的な数値で施策の成果を測ります。一方、ブランディングでは「指名検索数の上昇」「好感度スコアの推移」など、数ヶ月から数年をかけて変化する指標を追いかける必要があります。

このように、時間軸を無視してKPIを設計すると、成果が出る前に評価を誤ってしまうリスクがあります。だからこそ、ブランディングKPIでは短期・中期・長期の3層に分けて指標を設計し、段階的に価値の積み上がりを評価することが重要です。

② 成果が「直接」か「間接」かでKPIの意味が異なる

ブランディング活動の成果は、マーケティング施策のように直接的な数字で現れるとは限りません。したがって、KPIの設計では「間接的な影響」まで可視化する視点が不可欠です。

なぜなら、BtoBにおけるブランドの力は「すぐに問い合わせが増える」ではなく、「提案の競争力が上がる」「価格交渉が減る」といった効果として表れるからです。これらの変化は、短期的なコンバージョンには見えにくいが、事業成果に大きく寄与します。

たとえば、営業現場から「ブランドが浸透してから商談が進めやすくなった」という声があれば、これは間接効果の表れです。こうした成果を可視化するには、「再商談率」「初回提案の受注率」「価格交渉件数の変化」といったKPIが有効です。

このように、ブランディングKPIでは“遠回りに見えて成果に直結する”因果構造を明らかにし、間接的な価値を定量的に捉える仕組みが必要になります。

③ ユーザーの行動だけでなく「心理変容」も測定対象

マーケティングKPIは行動ログを中心に構成される一方で、ブランディングKPIでは「どう感じたか」という心理的変化も測定対象にすべきです。なぜなら、ブランドは顧客の認識や信頼の蓄積によって成立するものであり、行動の裏にある“心の動き”こそが成果の根源だからです。

たとえば、指名検索が増えた背景に「専門性が伝わった」「信頼感が増した」といった感情の変化がある場合、それを数値として把握しておくことは戦略調整の上で非常に有効です。

そのためには、心理変容のステージ(認知→理解→共感→信頼→愛着)に合わせたKPI設計が求められます。「第一想起率」「ブランド信頼スコア」「情緒的印象点数」などがその代表例です。

このように、行動データだけでなく、定性的な心理データも指標として統合することで、ブランドの“見えない成長”を正しく捉えることが可能になります。

④ 測定ツールや手法が異なる(定量 vs 定性のバランス)

ブランディングKPIの設計では、「どう測るか」という手法の選択が成果の見え方に直結します。マーケティングKPIがGoogle AnalyticsやMAツールなどのログベース中心であるのに対し、ブランディングでは調査・ヒアリング・SNS解析など多様なアプローチが必要です。

たとえば、顧客の感情変化はGoogleでは取れません。これを補うために、顧客アンケートやブランド健全性調査、NPS、SNS感情分析などを組み合わせ、定量・定性のハイブリッドで評価する設計が必要になります。

重要なのは、「成果が出ているか?」だけでなく「なぜそうなったか?」を解釈できるデータの質を担保することです。そのためには、測定頻度や対象者の粒度も計画的に設計し、バイアスのないデータ取得に努めることが欠かせません。

このように、ブランディングKPIは“何を測るか”以上に、“どう測るか”という視点が成果管理の質を左右するのです。

⑤ 評価対象が「行動成果」から「価値提供の姿勢」へ

ブランドは、単なる露出や話題性ではなく、「どんな価値観で社会と向き合っているか」によって評価されます。だからこそ、KPIの設計にも「価値提供の姿勢」を測る視点が不可欠です。

たとえば、「サステナビリティに積極的な企業」「顧客の成長を本気で支援してくれるパートナー」として市場にどう認識されているかをKPIで捉えなければ、ブランドの本質的な価値は見えてきません。

これを数値で可視化するには、「ブランドパーパスの認知率」「理念への共感スコア」「企業姿勢に対する信頼度」といった指標が有効です。社内外のステークホルダーを対象としたインサイト収集と定量化がカギになります。

このように、ブランドの成果は“売れるかどうか”だけでなく、“信じられているかどうか”で評価する設計に切り替えることで、より戦略的なブランド構築が可能になります。

⑥ 成功の定義が「数字の達成」から「印象の浸透」に変わる

ブランディングにおけるKPI設計の最終的な視点は、「成功の定義」そのものです。マーケティングが数字の達成を目指すのに対し、ブランディングでは「印象の定着・浸透」がゴールとなります。

つまり、KPIを通じて追うべきは「数字が上がったか」ではなく、「市場や顧客の記憶にどう残ったか」です。そのため、指標も「第一想起率」や「推薦意向スコア」「ポジティブ言及率」など、記憶と感情に紐づくものが中心になります。

このようなKPIを設定することで、「このブランドが思い出される場面が増えたか」「価格に関係なく指名される理由が浸透してきたか」など、無形資産としてのブランドの“存在感”を評価できるようになります。

最終的に、ブランドの成功とは「数字」ではなく、「誰の心に、どう残るか」であることをKPIで可視化できたとき、ブランディングは初めて戦略的資産として認識されるのです。

【実例紹介】BtoBマーケティング活動におけるKPI設定の成功事例3選

前章までに、KPIを一つに絞るべき戦略的理由を整理しました。では、実際のBtoB企業はどのようにKPI設計を行い、成果につなげているのでしょうか。

本章では、理論の理解をより実践に落とし込むために、KPI設計と運用で成果を挙げたBtoB企業の具体事例を3つ紹介します。

事例①|SaaS企業:MQLにKPIを一本化し、営業連携が加速

まず、クラウド型業務効率化ツールを提供する中堅SaaS企業の事例です。この企業は月額課金モデルを採用しており、法人を対象としたリード獲得を強化していました。

課題としては、Webからの問い合わせ件数は増加傾向にあるものの、営業チームからは「商談につながらない」「リードの質が悪い」といった声が上がり、マーケティングと営業の間で温度差が生じていたことです。

また、最初に設定していたKPIは「問い合わせ(フォーム送信)件数」でしたが、営業部門からは「数だけ追っても意味がない」との反発もあり、KPI設計を見直すことになり、両部門で過去の受注データを分析した結果、「自社が受注できているリードの条件(役職・企業規模・業種など)」に合致した問い合わせをMQL(Marketing Qualified Lead)として定義し直しました。

最終的にKGIは「月間受注件数の増加(+20%)」、KPIは「月間MQL数=50件」、KAIは「対象業種×役職へのホワイトペーパー訴求を月4本以上実施」に設定。KPIを一本化したことでマーケと営業の連携が強化され、MQLからSQL(商談)への転換率が約1.7倍に改善。結果として、KGIである受注件数も3ヶ月で20%増加しました。

この事例から学べるポイントは以下の通りです。

1.マーケティングと営業の共通指標:両部門の橋渡しとなるMQLをKPIとして設定することで、組織間の連携が強化されました。

2.質の定義の明確化:単なるリード数ではなく、「質」を明確に定義(役職・企業規模・業種など)することで、より価値の高いKPIになりました。

3.データに基づくKPI設計:過去の受注データを分析し、成果につながるリードの特徴を科学的に特定しています。

4.施策とKPIの連動:ターゲットを絞ったコンテンツ施策(ホワイトペーパー)をKAIとして明確化し、KPIとの因果関係を設計しています。この企業は「より多くのリード」から「より質の高いリード」へとKPIの焦点を移すことで、限られたリソースを効率的に活用し、最終的な事業成果の向上に成功しています。

事例②|製造業:展示会依存から脱却し、Web経由リードをKPIに設定

次に、老舗のBtoB製造業の事例です。この企業は産業機械の部品を手掛けており、長年、展示会と営業訪問によるアウトバウンド営業が主力でした。しかし、コロナ禍で展示会の開催が減少し、新規リード獲得が困難になったことから、オンライン施策へのシフトを余儀なくされました。当初はWebサイトを「名刺代わり」としか考えておらず、マーケティング的な運用がなされていなかったのです。

そこでまず取り組んだのが、営業部門との連携による「Web経由で獲得すべきリード像」の明確化です。KGIとして設定したのは「年間新規商談件数の前年比+30%」。これを支えるKPIには、「Webフォームからの月間有効リード数=30件」を設定。有効リードの定義には、対象業界・製品カテゴリ・導入タイミングなど、営業からの要件を取り入れました。

KAIは、「SEO経由の流入を増やすための月6記事のオウンドメディア更新」とし、製品事例や技術コラムを中心にコンテンツ施策を展開。加えて、広告経由で特定業種のキーパーソンを狙ったホワイトペーパー配布も実施しました。

その結果、3ヶ月でWebフォームからの有効リードがKPIを超え、営業の商談化率も高まり、KGIである商談件数の前年比30%増を無事に達成しました。

この事例から学べるポイントは以下の通りです。

1.環境変化への対応:展示会依存からデジタルマーケティングへの転換という大きな変化に対応するために、明確なKPIを設定しています。

2.段階的なKPI設計:「年間商談件数」というKGIを「月間有効リード数」というKPIに分解し、さらに「月間コンテンツ制作数」というKAIに落とし込む段階的な設計を行っています。

3.営業との共同定義:「有効リード」の定義を営業部門と共同で作成することで、組織間の連携を強化しています。

4.オンライン・オフラインの連携:デジタルで獲得したリードを、営業の対面活動につなげるプロセスを明確化しています。この企業は、伝統的なBtoB営業スタイルからデジタルマーケティングへの移行という大きな変化を、適切なKPI設定によって成功させています。特に、オンラインで獲得したリードの「質」を営業と共同で定義したことが成功の鍵となりました。

事例③|人材系:継続利用ユーザー数をKPIにし、部門連携と契約率を改善

最後に、人材系BtoBサービスを提供するスタートアップの事例です。この企業は企業向け研修プラットフォームを提供しており、マーケティング・CS・営業が一体となった全社的な売上目標に取り組んでいました。

当初は「MAU」「資料DL数」「サービス登録率」など複数のKPIを設定していましたが、部門ごとにフォーカスがバラバラで、「結局、何が一番成果につながっているのか分からない」という状態に陥っていました。

課題解決の糸口となったのは、「サービス継続利用ユーザー数」という指標にKPIを一本化したことです。KGIは「有料プラン契約率の月次10%成長」、KPIは「継続利用ユーザー数(月間ログイン3回以上)=500人」、KAIは「カスタマーサクセスチームによるオンボーディング施策を週次で実施・改善」と設定。

このKPIによりマーケティング部門は「継続しやすいユーザーを獲得する施策」に集中し、広告文・LP・ターゲティングを調整。CSチームはオンボーディング施策を改善し、営業チームは契約提案タイミングの最適化に注力しました。

その結果、KPIは毎月安定して達成され、3ヶ月後にはKGIである有料契約率も13%増加。施策の軸が一本化されたことで、組織としての一体感と施策効果の再現性が大きく向上しました。

この事例から学べるポイントは以下の通りです。

1.複数部門を横断するKPI:マーケティング・CS・営業という複数部門にまたがる「継続利用ユーザー数」をKPIとすることで、組織全体の一体感が生まれました。

2.行動指標の重視:単なる登録者数ではなく、「月間ログイン3回以上」という行動指標を設定することで、より質の高いユーザー獲得に焦点を当てています。

3.各部門の役割明確化:共通KPIに対して各部門がどう貢献するかを明確にし、それぞれの施策を連携させています。

4.ユーザー体験の一貫性:マーケティングからCS、営業までの一連のユーザー体験を一貫させることで、最終的な契約率向上につなげています。この企業は、複数のKPIから単一のKPIへと焦点を絞ることで、部門間の連携を強化し、ユーザー体験の質を向上させることに成功しています。特に「継続利用」という行動指標に着目したことで、短期的なリード数よりも長期的な顧客価値の向上につながりました。

これら3つの事例から共通して見えてくるのは、「KPIの一本化」「部門間の連携強化」「質の定義の明確化」「行動への落とし込み」などのポイントです。自社のKPI設定においても、これらの視点を参考にしながら、最も効果的な指標を見極めることが重要と言えるでしょう。

管理指標とKPI指標を分けることから始めよう

ここまで、BtoBマーケティングにおけるKPI設定の考え方、手順、コツ、そして具体的な事例について詳しく解説してきました。

BtoBマーケティングにおけるKPI設計の成否は、施策の実行力だけでなく、成果の測定と意思決定の精度に直結します。そのためにはまず、「KPI」と「管理指標」の役割を明確に分ける視点を持つことが、すべての起点となります。

だからこそ、まずはKGIに対して「何が本当にインパクトを与える変数なのか」を見極め、KPIを一点に絞り込む。その他の数値は管理指標としてサブに置く。この構造を明確に設計することで、施策の優先順位が明快になり、PDCAサイクルも格段に機能しやすくなります。

マーケティングの現場が“数字を追うために動く”のではなく、“成果に向かって動く”状態をつくること。その第一歩が、「KPIと管理指標を分ける」という極めてシンプルな判断から始まるのです。