メルマガのクリック率は、メールマーケティングの成果を左右する重要な指標であり、業界によって大きく異なる特性を持ちます。例えば、教育機関では情報収集意欲の高いターゲット層が高いクリック率を生む一方、金融サービスでは規制要件の影響で比較的低い傾向にあります。このような業界特性を理解することは、効果的なメール施策を設計する上で欠かせません。

本記事では、2025年の最新データを基に、業界ごとの平均クリック率や成功要因を解説し、さらにクリック率を改善する具体的な施策を紹介します。自社の現状を業界平均と比較し、最適な改善手法を見つけ、収益向上につながるメールマーケティング施策を構築するためのヒントにつながれば幸いです。

当社はBtoB中小企業の商談化支援を中心とした、メールマーケティングやMA導入・運用、マーケティング戦略設計に強い会社です。

「商談数が増えない」「コンテンツ案が思いつかない」「どう改善すればいいか分からない」というお悩みがあればお気軽にご相談ください!無料の壁打ち相談も受付けております。

この記事を書いた人

合同会社クロスコムの代表|専門商社にて7年間のBtoB営業を経て、マーケティング業界に参入。中小企業を中心に100社以上のBtoBマーケティング戦略設計や施策実行を支援。MA構築・運用とコンテンツ企画制作による商談数拡大の支援が得意。

メールマーケティングとクリック率の基本

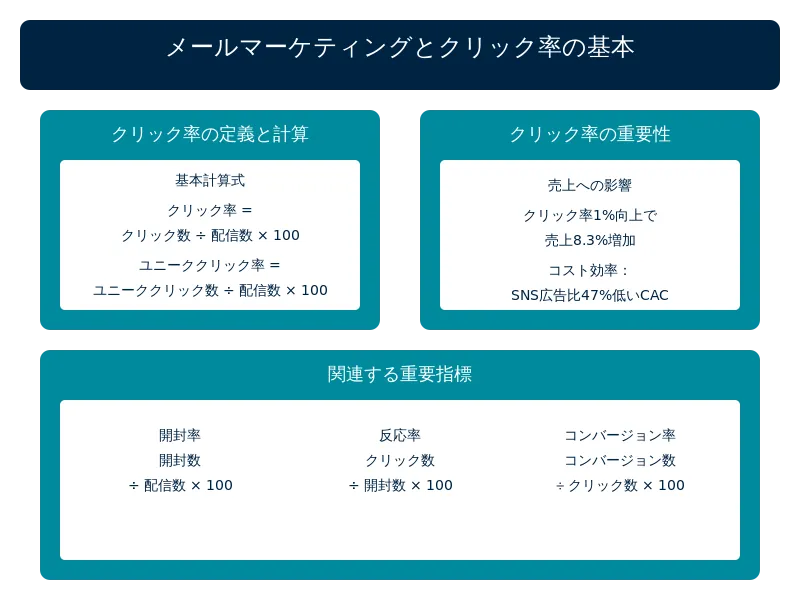

メールマーケティングを成功させるには、複数の指標を正確に理解することが不可欠です。その中でも「クリック率」は、受信者がどれだけ能動的に行動を起こしたかを示す重要な指標です。ここでは、クリック率の定義、計算方法、さらには実務での具体的な活用方法を分かりやすく解説します。

メルマガのクリック率とは:定義と計算方法

メールマーケティングにおけるメルマガのクリック率は、メール施策の効果を直接的に測定する上で最も重要な指標の一つです。単なる数値として扱うのではなく、受信者との関係構築を評価する「成果指標」として捉える必要があります。

クリック率が特に注目される理由は、ユーザーが自らの意志で行動を起こしたことを示すからです。メールの開封が受動的な行動であるのに対し、リンクのクリックは、受信者が興味や関心を持ってアクションを取った結果を反映しています。

このため、クリック率は顧客エンゲージメントを直接的に測る信頼性の高い指標とされています。クリック率は、以下の式で計算されます。

▼クリック率の計算式

クリック率 = クリック数 ÷ 配信数 × 100

ユニーククリック率 = ユニーククリック数 ÷ 配信数 × 100

反応率 = クリック数 ÷ 開封数 × 100

▼クリック率の計算例

例えば、メールを5,000件配信し、クリック数が250件の場合、クリック率は以下のように計算されます。

クリック率 = 250(クリック数) ÷ 5,000(配信数) x 100 = 5%また、ユニーククリック率が3%、実効クリック率が12%であれば、同じ受信者が複数回クリックしている可能性を示唆します。このような詳細分析により、ターゲット層の幅広さやコンテンツの訴求力を評価することができます。

メールマーケティングにおけるクリック率の重要性

クリック率の向上は、メール施策の改善だけでなく、ビジネス全体のパフォーマンス向上に直結します。たとえば、Eコマース企業のデータによると、メール経由の購入者は他チャネルと比較して平均購入単価が23%高く、リピート率も31%向上しています。

クリック率が収益に与える影響を評価するためには、ROI(投資対効果)を計算します。

▼ROI(投資対効果)の計算式

ROI = (クリック後の売上 - メールマーケティングコスト) ÷ メールマーケティングコスト × 100メールマーケティングのとある調査結果では、「クリック率1%の向上が平均売上を8.3%増加させる」というデータがあります。このデータは、クリック率が収益改善にいかに大きく寄与するかを物語っています。

また、メールマーケティングは、新規顧客獲得コスト(CAC)の削減にも効果的です。同じ商材でSNS広告と比較した場合、メールマーケティングのCACは平均で47%低いという調査結果があり、非常に効率的なチャネルであることが分かります。

開封率・反応率・コンバージョン率との違い

クリック率は重要な指標ですが、他の指標と組み合わせることで、メール施策の全体的な効果を正確に把握することが可能です。それぞれの指標が評価するポイントを理解し、適切に活用することが重要になります。

各指標の定義と計算方法は以下の通りです。

開封率 = 開封数 ÷ 配信数 × 100

反応率 = クリック数 ÷ 開封数 × 100

コンバージョン率 = コンバージョン数 ÷ クリック数 × 100これらの指標はそれぞれ異なる意味を持ちます。

開封率

開封率は、件名やプリヘッダーの効果を測定する指標です。ただし、プレビューパネルでの表示やイメージのブロックなどの技術的要因の影響を受けやすい点に注意が必要です。最新のメールクライアントの動向を考慮すると、開封率は補助的な指標として扱うことが推奨されます。

反応率

反応率は、より包括的なエンゲージメント指標として活用されます。特に、メールキャンペーン全体の効果を評価する際に有用です。例えば、セグメント別の反応率を比較することで、より効果的なターゲティング戦略の立案が可能となります。

コンバージョン率

コンバージョン率は、最終的な成果指標として重要です。この指標は、メールコンテンツの質と、ランディングページの最適化の両方に影響を受けます。そのため、改善施策を検討する際は、メールマーケティングチームとWebチームの連携が不可欠となります。これらの指標を組み合わせることで、施策の課題を具体的に特定し、改善の方向性を明確化することが可能です。

このようにクリック率は、メールマーケティングの成果を定量的に評価する中心的な指標です。しかし、それ単体で評価するのではなく、他の指標と関連付けながら、施策全体の効果を分析することが重要です。

メルマガの平均クリック率【2025年1月更新】

業界・業種別の平均クリック率

メールマーケティングの効果は業界によって大きく異なります。最新の調査データによると、業種別の平均クリック率には明確な傾向が見られ、これらの違いは各業界特有のビジネスモデルや顧客特性を反映しています。

Constant Contact社が2024年12月に調査した業界・業種別の最新平均クリック率データを見ると、以下のような分布が確認されています。

| 事業形態 | 開封率 | クリック率(クリック数/配信数) |

|---|---|---|

| 全産業ー全体平均 | 37.27% | 1.36% |

| 管理およびビジネスサポートサービス(請求、電話応答、採用など) | 32.38% | 2.10% |

| 保育サービス | 47.77% | 1.34% |

| コンサルティングサービス(管理、マーケティング、広告、ブログ) 飲食および食品サービス | 33.27% | 1.89% |

| 飲食および食品サービス(パン屋、レストラン、バー、醸造所/ワイナリー、食品配達サービス、フードバンク、食料品店、ファーマーズマーケットなど) | 34.65% | 0.70% |

| 教育 | 39.97% | 1.66% |

| 宗教団体 | 41.76% | 1.75% |

| 家族および社会福祉サービス(政府、養子縁組、動物保護施設、ペットケア、高齢者介護など) | 42.10% | 1.65% |

| 金融サービス(会計サービス、簿記、アドバイザー、保険、仲介など) | 35.90% | 1.91% |

| 健康とウェルネス(医師、在宅ケア、歯科医、メンタルケア、栄養など) | 37.77% | 0.88% |

| 住宅および建築サービス(清掃、造園、請負業者、建設など) | 39.14% | 1.61% |

| 独立系アーティスト、作家、パフォーマー | 41.92% | 1.10% |

| 法律サービス | 37.57% | 1.93% |

| 製造と流通 | 31.60% | 1.80% |

| 非営利会員組織 | 43.04% | 1.95% |

| 非営利サービス | 39.84% | 1.32% |

| パーソナルケアサービス(ネイル、ヘア、スキン、栄養、フィットネスなど) | 38.79% | 0.48% |

| 不動産 | 36.22% | 1.22% |

| レクリエーション、スポーツ、エンターテイメント(ヨガスタジオ、ボーリング場など) | 39.89% | 0.75% |

| 修理とメンテナンス | 32.49% | 0.66% |

| 小売(実店舗とオンライン、卸売と直接販売) | 34.47% | 0.83% |

| テクノロジーサービス | 29.47% | 1.85% |

| 輸送サービス(トラック輸送、倉庫保管、物流) | 33.28% | 1.03% |

| 旅行・観光(旅客輸送、宿泊施設、旅行代理店など) | 33.97% | 0.85% |

※出典:Constant Contact 2024 Dec「Average industry rates for email as of December 2024」

クリック率の是非における判断基準

クリック率の評価には、業界平均や自社トレンドを基準にした多角的な視点が不可欠です。メールマーケティングの成果を測る中心的な指標であり、適切な目標設定と分析がなければ、改善の方向性を見誤るリスクがあります。単純にクリック率が「高い」または「低い」と判断するのではなく、同業他社のデータや過去の自社パフォーマンスを基準に、客観的な評価を行うことが重要です。

業界平均との比較

クリック率を評価する際、まず業界ごとの平均値を参考にすることが有効です。例えば、IT業界の平均クリック率が3.8%である一方、金融サービスでは3.5%と異なり、それぞれの業界特性を反映しています。あるソフトウェア企業が「クリック率3.7%」という数値に達した場合、一見して低いと判断されるかもしれませんが、IT業界平均(3.8%)との差はわずかです。この場合、「業界平均を基準とした評価」は、さらなる改善の余地を特定する指針になります。

トレンド分析(自社の過去データとの比較)

クリック率の評価は、自社の過去データを基にした経時的な比較が必要です。例えば、ある教育機関のメルマガでは、昨年のクリック率が4.2%であったのに対し、現在は3.9%と微減しています。この場合、何が影響しているのか(例:配信タイミングの変更、コンテンツの変更など)を特定し、過去の成功事例を分析することが有効です。一方で、前年同期比でクリック率が4.7%と向上している場合、同じ内容を反復するのではなく、新しいアプローチを試す機会と考えるべきです。

このように、クリック率の評価を正確に行うためには、業界平均や自社トレンドという複数の視点を持ち、単なる「結果の善し悪し」ではなく、「現状の位置づけ」と「改善の方向性」を明確にすることが重要です。主観的な評価ではなく、データに基づいた客観的な基準が、効果的なメールマーケティング施策の設計を可能にします。

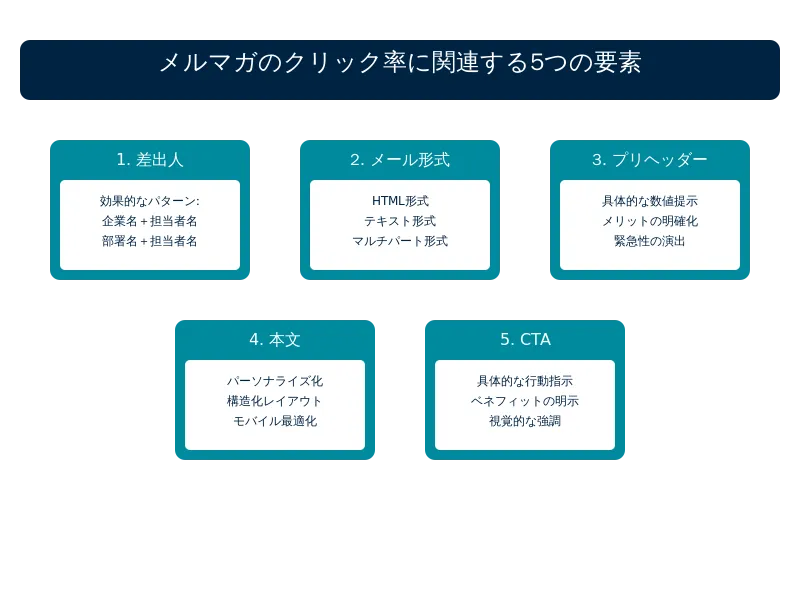

メルマガのクリック率に関連する5つの要素

メールマーケティングの成功には、クリック率を最適化するための複数の要素が相互に影響し合うことを理解する必要があります。それぞれの要素がどのように作用し、なぜ重要なのかを以下に解説します。

差出人:会社名または個人名

差出人名は、メールの信頼性と受信者の行動を大きく左右する要素です。メールを受け取った際、受信者が最初に目にする情報であり、「誰からのメールか」という第一印象を形成します。この第一印象が信頼感や親近感を生むと、開封率が向上し、その後のクリック率にも直接影響を与えます。

また、とある調査によると、適切に設定された差出人名は、クリック率を平均42%向上させる効果があります。この結果は、差出人名が受信者との心理的距離を縮め、個別対応の印象を与えることによるものです。特にBtoBの文脈では、「企業名+担当者名」の組み合わせが信頼性と親近感を両立させる効果的な方法とされています。

効果的な差出人設定の基本パターン:

●パターン1

企業名 + 担当者名:「株式会社〇〇 山田太郎」

・信頼性と親近感のバランスが取れている

・BtoB取引での効果が高い

●パターン2

部署名 + 担当者名:「営業企画部 山田太郎」

・専門性と個人性の両立が可能

・問い合わせ対応がスムーズメール形式(HTMLまたはテキストまたはマルチパート)

メール形式は、内容の伝達力や視認性に直結する重要な要素です。HTML形式は、視覚的に訴求力が高く、商品紹介やプロモーションに適している一方、テキスト形式はシンプルでパーソナルな印象を与えやすい特性があります。また、マルチパート形式は受信環境に応じた最適な表示が可能で、モバイル端末での閲覧増加に対応する形として特に注目されています。

形式の選択を間違えると、いくら優れた内容のメールでもクリック率の改善にはつながりません。受信者の属性や目的に応じて最適な形式を選択することで、情報の伝わり方を最大化し、行動を促進します。

プリヘッダー

プリヘッダーは、メールの件名に続いて表示される短いテキストであり、受信者にとっての「読み進める動機」を形成する重要な要素です。件名とプリヘッダーの組み合わせが適切であれば、クリック率を大幅に向上させることができます。

2024年の調査では、最適化されたプリヘッダーを活用することで、クリック率が平均45%向上することが示されています。その効果は、プリヘッダーがメール本文の内容を要約し、受信者に具体的なベネフィットや緊急性を示すことで行動を促す点にあります。

●パターン1

導入企業の87%が売上2倍を達成した秘訣を公開

・数値やデータによる具体性の提示

●パターン2

先着100名様限定|特別無料サポート付き

・受信者のメリットを明確に提示本文

本文は、メールマーケティングの中心的な要素であり、最も直接的にクリック率に影響を与える部分です。構造化されたレイアウトや明確な価値提案、モバイル最適化を行うことで、受信者が興味を持ち、リンクをクリックする確率を大幅に高めることができます。

特に重要なのは、パーソナライズドコンテンツを活用することです。受信者の名前や企業名、関心に基づいてカスタマイズされた提案内容は、汎用的な内容と比較して、エンゲージメント率やクリック率を平均で67%以上向上させた統計データもでています。

また、モバイルデバイスでの閲覧が増加している現状では、レスポンシブデザインやタップしやすいボタンの採用が不可欠です。こうした施策が、本文を「行動喚起の場」として最大限に活用する鍵となります。

CTA(Call To Action)

CTA(Call To Action)は、受信者に具体的な行動を促す最終的な要素です。メールの目的が「資料ダウンロード」や「問い合わせフォームへの誘導」であれば、その目的に合わせた明確で魅力的なCTAの設計が求められます。

CTAの効果を最大化するには、例えば以下のポイントが挙げられます。

- 行動を具体的に指示する:「今すぐ登録」「無料で資料をダウンロード」など。

- ベネフィットを明確に伝える:「売上2倍の秘訣を無料公開」など。

- 視覚的に目立つデザインを採用する。

適切なCTAが設置されている場合、クリック率は平均で2倍以上向上することが報告されています。CTAは、メール施策全体の成果を左右する「最後の決め手」といえるでしょう。

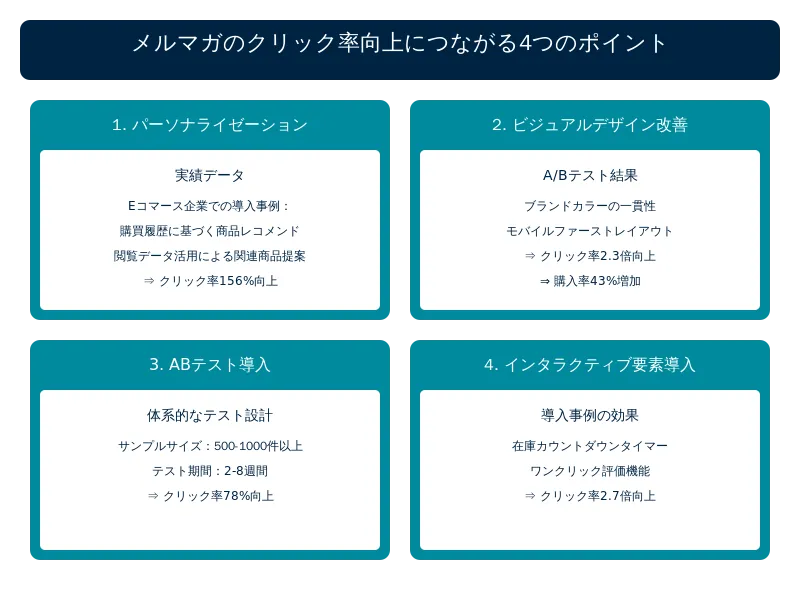

【実例ベース】メルマガのクリック率向上につながる4つのポイント

メルマガのクリック率を向上させるためには、データに基づく施策を実行し、受信者の関心を引きつける工夫が不可欠です。ここでは、クリック率向上に直結する4つの施策を、実績データをもとに具体的に解説します。

顧客データを活用したパーソナライゼーション

まず、顧客データを活用したパーソナライゼーションは、クリック率を劇的に改善する手法として広く実証されています。受信者一人ひとりの興味や行動に基づいたコンテンツを配信することで、メールの関連性が高まり、行動を促進します。

▼一般例

過去のメール内容を一律に全受信者へ配信する場合、興味関心が薄い情報が含まれるため、開封後にアクションを起こされる可能性が低下します。

▼パーソナライゼーション例

あるEコマース企業では、過去の購買履歴に基づき、顧客が最も購入する可能性が高い商品をレコメンドするメールを配信。さらに、閲覧データを活用して「見た商品」や「関連商品」の情報を組み込んだ結果、クリック率が156%向上しました。このように、パーソナライゼーションはメールを単なる「一斉配信」から、顧客との個別コミュニケーションツールへと進化させ、クリック率だけでなく顧客満足度も高める施策といえます。

ビジュアル要素を増やしたメールデザインの改善

次に、ビジュアル要素を増やしたメールデザインの改善が挙げられます。視覚的に魅力的なデザインは、情報を瞬時に伝え、受信者の興味を引きつける役割を果たします。たとえば、ブランドカラーを統一的に活用した一貫性のあるデザインや、モバイル端末でも見やすいレイアウト設計、ロゴや商品画像を効果的に配置することで、メールの視認性が大幅に向上します。

▼一般例

文字だけのテキストメールでは、情報が平坦に感じられ、視覚的な魅力を引き出すことが難しくなります。受信者がメールをスキップしてしまう可能性が高まります。

▼ビジュアル例

2024年のあるA/Bテストでは、ブランドカラーを活用した一貫性のあるデザイン、モバイルファーストのレイアウト、そして商品画像を効果的に配置したHTML形式のメールを配信。その結果、クリック率が2.3倍に向上し、購入率も43%増加しました。このように、視覚的な工夫を施すことで、メールが単なる情報提供から「魅力的な購買体験」を提供するツールへと変わります。

ABテスト導入による継続的な効果検証

さらに、ABテストを継続的に実施することで、メール施策全体を科学的に改善することが可能です。ABテストでは、クリック率に最も大きな影響を与える要素を特定し、それに基づいて施策を調整します。

▼一般例

変更箇所の効果を感覚的に判断する場合、施策の結果が偶然によるものか、それとも実際の効果かを見分けることが難しくなります。

▼ビジュアル例

2024年の調査では、体系的なABテストを実施した企業が、そうでない企業に比べてクリック率が平均78%向上しました。たとえば、件名や配信タイミング、CTA設計など「高インパクト項目」からテストを始め、サンプルサイズを各パターン最低500件、推奨1,000件以上に設定。また、テスト期間を最低2週間、推奨4~8週間に設定することで、信頼性の高いデータを基に改善を繰り返しました。インタラクティブ性あるコンテンツの作成

インタラクティブ要素の導入は、エンゲージメント向上に大きな効果があります。実証データによると、インタラクティブ性の高いメールは従来型と比較して平均2.7倍高いクリック率を達成しています。

▼一般例

リンクを埋め込むだけの静的なメールは、クリック率向上に一定の効果が見られるものの、特別な体験を提供するには限界があります。

▼ビジュアル例

あるリテール企業では、メール内に「在庫カウントダウンタイマー」や「ワンクリック評価」などのインタラクティブ要素を追加しました。これにより、クリック率が2.7倍に向上し、エンゲージメントが大幅に強化されました。また、フィードバックボタンを活用した商品レビュー依頼メールでは、クリック率が3.2倍に増加しました。インタラクティブ要素を導入することで、受信者はメールに対して「反応」するだけでなく、「体験」を得るようになり、エンゲージメントを深めることが可能になります。

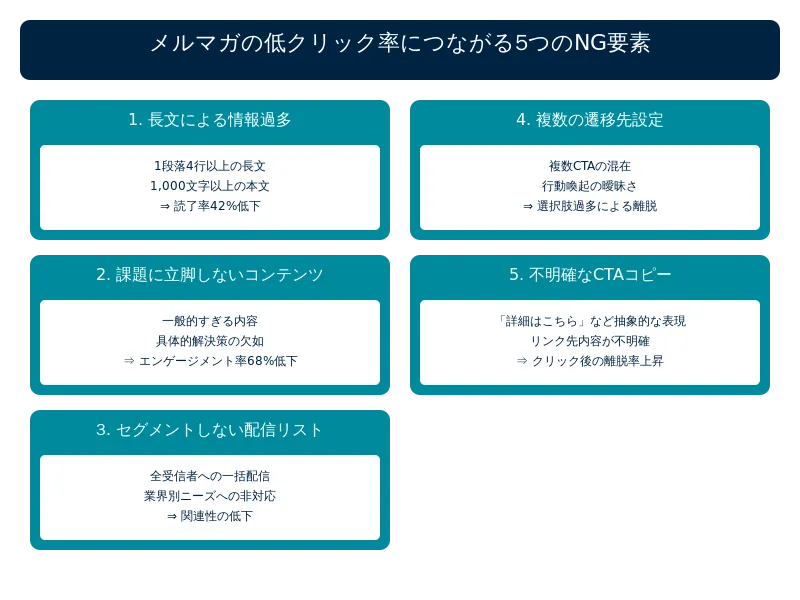

【NG実例】メルマガの低クリック率につながる5つのアクション

メルマガのクリック率を改善するためには、読者の視点に立った設計と構成が不可欠です。一方で、誤った設計や実践が、クリック率の低下を引き起こす大きな要因となることがあります。ここでは、よく見られる5つのNGアクションについて具体例を交えながら解説します。

1段落4行以上で、1,000文字以上の本文

長文による情報過多は、読者が必要な情報を見つけづらくするだけでなく、離脱を招く原因となります。とある調査データによれば、1段落が4行を超えるメールでは、読了率が平均42%低下することが確認されています。特にモバイル環境では、長い段落がスクロールを増やし、視認性を著しく損ないます。

▼NG本文例

「弊社製品は、最新技術を活用しており、特に中小企業の業務効率を劇的に改善することが可能です。現在、世界中で500以上の企業がこのソリューションを導入しており、全体の業務プロセスの簡略化に成功しています。また、カスタマイズ可能なレポート機能やリアルタイムの進捗管理が可能で、あらゆる業界で活用いただける柔軟性を備えています。他にも~~~」

▼NG理由

・過剰な情報量により、読者が必要な内容を把握しにくい。

・1段落が5行以上で、読む気を失わせる。

・重要なメッセージが埋もれ、行動喚起に結びつかない。このように、長すぎるメールは視認性が悪化し、重要なメッセージが読者に届かないのです。さらにモバイル環境だとその読みづらさがさらに高まり、離脱率を大幅に高める結果につながります。

課題に立脚していないコンテンツ

読者の課題に寄り添わないコンテンツは、クリック率を低下させるだけでなく、信頼関係を損なう要因となります。2024年の調査では、課題と合致しない内容が、受信者のエンゲージメント率を平均68%低下させると報告されています。

▼NG本文例

「マーケティング施策を成功させるためのヒントをいくつかお伝えします。まずは、SNSを活用したリーチ拡大です。次に、オンライン広告を通じたブランド認知向上を図ることが重要です。」

▼NG理由

・一般的すぎる内容で、特定の業種やターゲットの課題に寄り添っていない。

・具体的な解決策が提示されておらず、行動喚起が欠如している。

・データや根拠がないため、信頼性に欠ける。このように、課題に基づかない一般的な内容は、受信者にとって関連性が薄く、クリック率低下を招くだけでなく、信頼性も損ないます。

セグメントしていない配信リストの活用

セグメントされていないリストへの一括配信は、読者のエンゲージメントを大幅に低下させます。なぜなら、受信者にとって無関係な情報を含むメールは、関心を引きづらく、クリック率や信頼度を下げる原因となるからです。

▼NG本文例

「弊社のクラウドソリューションは、全業種に対応しています。特に製造業、小売業、医療業界で幅広くご活用いただいております。」

▼NG理由

・全受信者に同じ内容を送信し、セグメント化が行われていない。

・業界別のニーズに応じた情報提供が欠如しているため、受信者にとっての関連性が低い。

・ターゲットにとって「自分ごと」と感じにくい内容。このように、リストをセグメントせずに一括配信すると、受信者にとって無関係な情報が多く含まれ、エンゲージメントが著しく低下します。

複数の遷移先が設定されたCTA

複数のCTAが混在するメールは、受信者の行動意欲を削ぎ、クリック率を低下させます。なぜなら、CTAが多いと選択肢過多の現象が発生し、どのアクションを取ればよいか分からなくなるからです。

▼NG本文例

こちらから詳細を確認できます。また、無料トライアルのお申し込みはこちら。さらに、成功事例をダウンロードする場合はこのリンクをご利用ください。

▼NG理由

・複数のCTAが存在し、受信者がどのリンクをクリックすれば良いか迷う。

・行動喚起が曖昧で、次のステップが明確ではない。

・遷移先が分かりにくく、期待値とのミスマッチが発生する可能性が高い。このように、複数のCTAを設置すると受信者が迷いやすく、行動を妨げる結果になります。次のステップを明確に提示することが不可欠です。

遷移先の中身が連想できないCTAコピー

不明確なCTAコピーは、受信者の信頼を損ない、クリック率を低下させます。なぜなら、クリック後に期待と異なる内容が表示されると、不信感を与え、メールの効果を著しく損ねるからです。

▼NG本文例

「詳細はこちら」

「無料で試す」

▼NG理由

・「詳細はこちら」では、リンク先の内容が連想できない。

・「無料で試す」の場合、試せる内容が曖昧で具体性に欠ける。

・期待値ミスマッチにより、クリック後の離脱率が増加する。このように、不明確なCTAコピーは、期待値とのギャップを生み、不信感を招いてクリック率を低下させます。

ファーストビューで伝わらない文章構成

ファーストビューの最適化は、メール開封後の継続読了率に直接的な影響を与えます。調査データによると、最初の5秒以内に価値提案が伝わらないメールは、平均で78%の読者が離脱することが判明しています。

▼NG本文例

「弊社の最新サービスをご紹介します。このサービスは、あらゆる業種に適応可能で、柔軟性に優れています。さらに、多数の導入実績があり、業務効率化に役立つことが証明されています。」

▼NG理由

・主要な価値提案が冒頭に記載されておらず、読者の興味を引けない。

・数値や具体的なデータがないため、メールの内容が抽象的に感じられる。

・ベネフィットの提示が曖昧で、読者が受け取るメリットが不明確。。このように、ファーストビューで価値が伝わらないメールは、読者の興味を引きつけられず、開封後すぐに離脱されるのです。

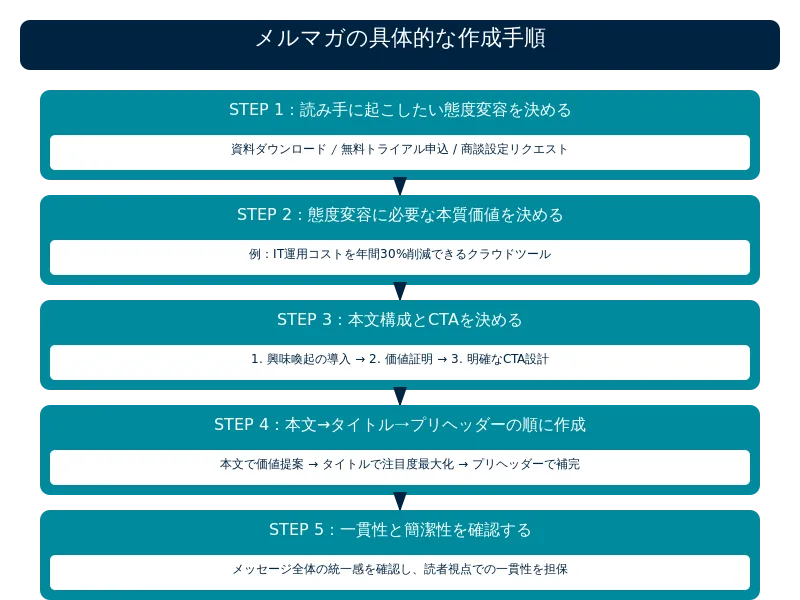

クリック率を上げるメルマガの具体的な作成手順

メルマガのクリック率を向上させるには、単なる情報提供ではなく、受信者に行動を促す明確な意図を持たせた適切な戦略設計が欠かせません。ここでは、ゴール設定から価値提案、実際の文章構成までの手順を一貫した具体例を使いながら解説します。

読み手に起こしたい態度変容を決める

効果的なメルマガを作成するには、まず受信者にどのような行動を起こしてほしいのか、明確な態度変容のゴールを設定する必要があります。この段階はメール本文に直接記載する内容ではなく、配信設計の基礎となる考え方です。

例:態度変容の設定

- 資料をダウンロードしてもらう

- 無料トライアルに申し込んでもらう

- 次回の商談設定をリクエストしてもらう

ここでのゴールは、メールを開封しただけで終わらせず、受信者に次のアクションを促すことです。

態度変容に必要な本質価値を決める

態度変容を促すためには、受信者がその行動を起こす理由、つまり「本質価値」を明確に設定する必要があります。これはターゲットセグメントごとに異なる課題や便益に立脚し、受信者にとって具体的なメリットを示すことが重要です。

例:ターゲットセグメントと本質価値の設定

▼ターゲット1:BtoBマーケター

課題:「リード獲得に時間がかかる」

本質価値:「資料ダウンロードで、年間50件のリード増加を実現」

▼ターゲット2:中小企業のIT担当者

課題:「ITシステム運用の工数が多い」

本質価値:「運用コストを年間30%削減できるクラウドツールを紹介」

▼ターゲット3:店舗経営者

課題:「集客が季節変動で安定しない」

本質価値:「新規顧客を20%増やすSNS活用法を解説次のステップでは、この「本質価値」をメール本文に反映させる方法を具体的に見ていきます。受信者が求める価値を基盤に、クリックを促す構造化されたメルマガを作成していきます。

本文構成とCTAを決める

効果的なメルマガの本文を作成するには、導入部での興味喚起から具体的な価値証明、行動を促すCTAまで、全体の構成を戦略的に設計する必要があります。このプロセスでは、読者の興味を引きつけ、期待されるアクションへ自然に導くことが重要です。

先ほど挙げたターゲットから、以下の課題を例に考えていきます。

▼ターゲット2:中小企業のIT担当者

課題:「ITシステム運用の工数が多い」

本質価値:「運用コストを年間30%削減できるクラウドツールを紹介」構成最適化の具体例

- 導入部での興味喚起

メールの冒頭で、読者が直面する課題や得られるメリットを明確に伝えることで、本文に引き込む効果があります。

例:興味喚起の導入文

「ITシステム運用に日々追われていませんか?このままでは、年間で約1,200時間もの非効率な作業が発生する可能性があります。」

- 課題提起と具体的なリスク提示で、共感と緊張感を喚起。

- 本文での価値証明

導入後の具体的な成果や実例を示すことで、受信者にとってのメリットを明確化します。

例:価値証明の本文

「実際に、弊社のクラウドツールを導入した中小企業では、以下の成果を達成しました:

- 年間1,200時間の工数削減

- IT運用コストを30%削減

- チーム間の連携効率を50%向上

これらの改善により、担当者がより戦略的な業務に集中できる環境を実現しています。」

- 定量的データと実例を組み合わせ、信頼性を高める。

- CTA(Call To Action)の設計

読者が次に取るべきアクションを具体的に指示し、明確な行動喚起を行います。

例:CTA文

「無料で資料をダウンロードし、工数削減の具体的なステップを今すぐ確認してください。」

- ボタン形式で「無料」や「今すぐ」といった行動を促す言葉を使用。

本文→タイトル→プリヘッダーの順にテキスト作成する

これまでに設定した態度変容のゴールや本質価値を踏まえ、いよいよメールの具体的な構成を仕上げていきます。本文で価値提案を詳細に伝え、それを補完する形でタイトルとプリヘッダーを作成することで、メッセージ全体の一貫性と説得力を高めます。

本文作成:価値提案の詳細化

本文では、読者が「このメールを読むべき理由」を納得できるよう、具体的な課題提起と解決策を示します。これまで設定した本質価値を中心に据え、読者が次のアクションを取る理由を提供します。

▼例

「ITシステム運用の工数に悩んでいませんか?弊社のクラウドツールを導入した企業では、年間1,200時間の工数削減と30%のコスト削減を実現しました。このツールは、運用状況をリアルタイムで可視化し、業務負担を大幅に軽減します。」タイトル設計:注目度の最大化

本文の内容を踏まえ、読者の興味を引きつけるタイトルを作成します。ターゲットの課題や関心に直結する言葉を使うことで、開封率を向上させます。

▼タイトル例

【年間1,200時間削減】IT運用を効率化する最新ツール

▼パターン例

数値活用型:「1,200時間削減」「30%コスト削減」など、具体的なデータを活用。

課題解決型:「IT運用の負担を減らす方法」など、読者の悩みに直接訴求。プリヘッダー最適化:補完情報の提供

プリヘッダーでは、タイトルを補完しつつ、さらに具体的な内容や行動喚起を示します。メールを開封する動機を明確にする役割を担います。

▼プリヘッダー例

「導入企業の成果事例公開|運用コスト削減の詳細を無料でチェック!」

▼パターン例

価値の具体化:「成果事例」「削減効果」など、読者が得られるメリットを明示。

緊急性の演出:「限定配布」「今すぐチェック」など、行動を促す言葉を活用。一貫性と簡潔性を確認する

本文、タイトル、プリヘッダーをこの順序で作成することで、メッセージ全体の一貫性を確保できます。この流れを守ると、読者にスムーズに価値が伝わり、次のアクションを促しやすくなります。

最終例文:

▼タイトル

【年間1,200時間削減】IT運用を効率化する最新ツール

▼プリヘッダー

「運用コスト削減の秘訣を公開|成果事例と無料資料をチェック!」

▼本文

「IT運用に多くの工数がかかり、本来の業務に集中できない状況にお悩みではありませんか?弊社のクラウドツールを導入した企業では、以下の成果を実現しています。

1.年間1,200時間の工数削減

2.IT運用コストを30%削減

3.トラブル発生率を50%削減

今なら、運用効率化の具体的手法を解説した資料を無料でご提供中です。ぜひこの機会に詳細をご確認ください!

▼CTA

「無料資料を今すぐダウンロードする」このようにメール全体の統一感と読者視点の一貫性を意識することで、クリック率の向上だけでなく、受信者との信頼関係構築にも寄与します。

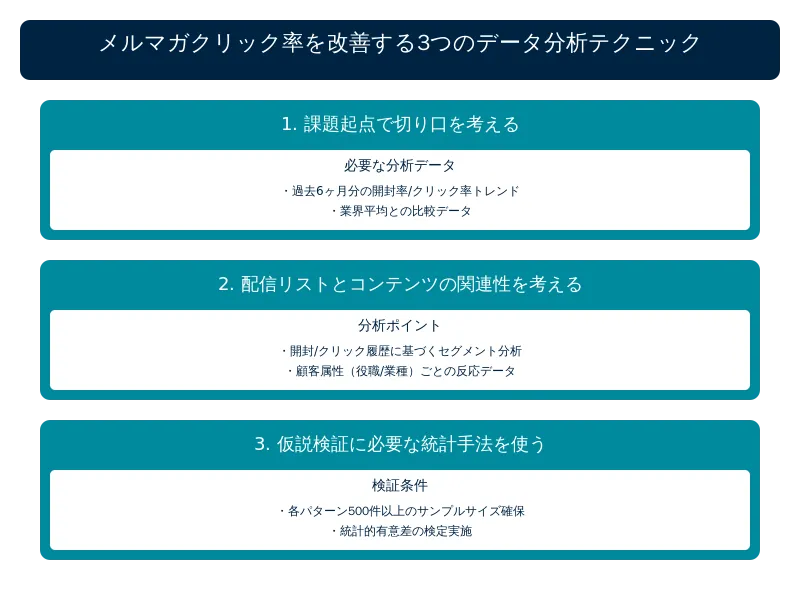

メルマガクリック率を改善する3つのデータ分析テクニック

これまでに見てきたクリック率向上の施策をさらに強化するには、データに基づいた分析が欠かせません。ここでは、課題特定から施策設計までを支える3つのデータ分析テクニックを解説します。

課題起点で切り口を考える

これまでの施策をさらに効果的にするためには、データ分析による課題特定が欠かせません。例えば、メール配信後のクリック率が低迷している場合、その原因を明確にすることで、改善の方向性が見えてきます。データドリブンなアプローチを採用する企業では、平均178%高いクリック率が達成されており、課題を具体的に特定することの重要性が示されています。

しかし、課題の特定が曖昧な場合、的外れな施策を実行してしまう可能性があります。たとえば、業界平均やトップ企業のパフォーマンスと比較することで、自社の課題がどこにあるのかを明確にする必要があります。開封率やクリック率のトレンドを過去6ヶ月分収集し、時系列での変化を追うことが有効です。加えて、セグメント別や時間帯別のパフォーマンスを分析することで、ターゲット層や配信タイミングに関する具体的なインサイトを得ることができます。

具体的なNG例として、業界平均との比較をせずに「クリック率がそこそこある」と主観的に判断するケースや、セグメント別のデータを無視して全顧客に同じメールを送るケースが挙げられます。これでは問題の本質が見えず、改善の方向性を誤る可能性が高いのです。また、過去の反応データを収集せず、「何となく効きそうな内容」を配信してしまうと、クリック率が低下するだけでなく、顧客のエンゲージメントを損なう結果になりかねません。

だからこそ、データをもとに具体的な課題を特定し、それに基づいた施策を立案することが重要です。データ分析がしっかり行われていない施策では、改善効果を期待するのは難しいでしょう。

配信リストとコンテンツの関連性を考える

さらに、配信リストとコンテンツの関連性も大きなポイントです。メールコンテンツがターゲットのニーズや興味と一致していなければ、どれだけ魅力的な内容であってもクリック率は向上しません。例えば、開封履歴やクリック履歴を分析し、受信者の過去の反応データを活用することで、個別の興味に合わせたコンテンツを提供できます。

具体的なNG例として、セグメント分けをせずに全顧客に同じメールを配信する場合、受信者の多くが「自分には関係のない情報」と感じてしまいます。また、顧客属性や購買行動を反映しないメールでは、関心を引くことが難しくなります。特にBtoBのメールマーケティングでは、役職や業種ごとに必要な情報が異なるため、セグメント分析が不可欠です。

配信リストとコンテンツを適切に連動させることで、クリック率だけでなく商談化率や成約率も向上します。過去の反応データを活用し、ターゲットに合わせた内容を届けることで、メールの成果を大きく変えることが可能です。

仮説検証に必要な統計手法を使う

また、メール施策を改善するためには、統計手法を活用した仮説検証が欠かせません。たとえば、サンプルサイズを適切に設定せずにABテストを行った場合、結果が偶然によるものなのか、それとも施策の効果なのかを見極めることができません。具体的には、各パターンごとに最低500件以上の配信数を確保し、統計的に有意な差が出る条件を満たす必要があります。

サンプル数が足りない場合、クリック率やコンバージョン率の差を適切に評価することができず、施策改善が誤った方向に進むリスクがあります。また、施策間の効果を比較する際に統計的検定を行わないと、どの要素が効果を生んだのかを特定できません。

適切な統計手法を使うことで、施策の有効性を科学的に判断し、改善サイクルを効率よく回すことが可能です。サンプルサイズや有意差の検定を怠ると、せっかくのデータ分析も効果を発揮しません。ターゲットに響く施策を継続的に実行するためには、統計的なアプローチが不可欠です。

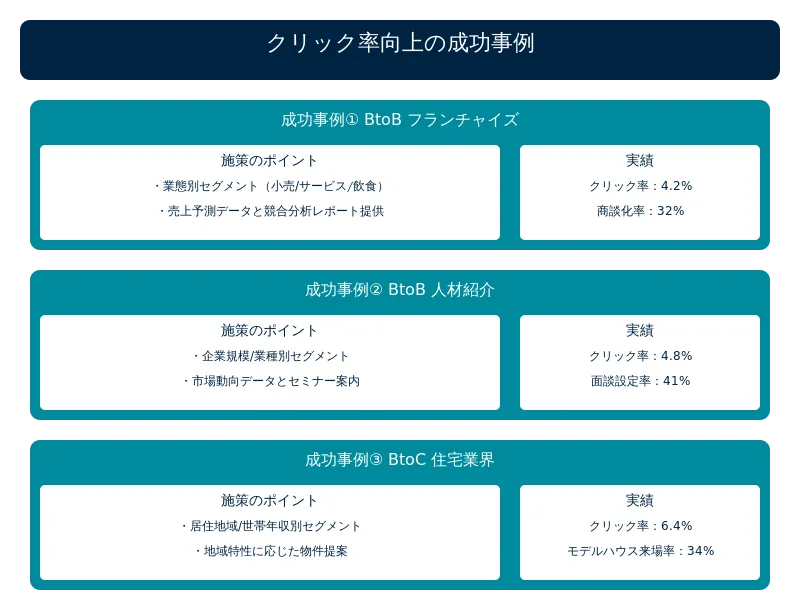

【弊社の成功事例】クリック率の高かったメルマガ改善例

過去の施策に基づく成功事例として、ターゲットセグメントごとに適切な戦略を採用し、クリック率やコンバージョン率を大幅に向上させた内容をご紹介します。

成功事例①BtoB フランチャイズ

フランチャイズ企業向けのメルマガ施策では、業態ごとにセグメントを分け、課題に特化した情報提供を行いました。このアプローチにより、クリック率や商談化率で業界平均を大きく上回る成果を実現しました。

施策の中心には、業態別(小売業、サービス業、飲食業)の売上予測データや競合分析レポートがありました。たとえば、小売業向けには「次の四半期で最も売れ筋となる商品データ」を提供。サービス業向けには、「サービス単価を20%引き上げた成功事例」を紹介し、飲食業向けには「リピート率を40%改善したキャンペーン戦略」を提案しました。

また、競合分析レポートでは、地域ごとの競合店舗のデータや市場トレンドを可視化し、ターゲット企業が自社の位置づけを把握できるようにしました。さらに、具体的な個別提案をメール内で提供することで、ターゲット企業の経営課題に直接対応し、商談化率の向上につなげました。

▼月間平均実績

クリック率:2.1%

商談化率 :32%成功事例②BtoB 人材紹介

人材紹介業界を対象としたこの施策では、企業規模や業種ごとにセグメントを分け、ターゲットに合わせた市場動向データを活用しました。このアプローチが受信者の高いエンゲージメントを引き出し、面談設定率や採用成約率で優れた成果を記録しました。

メール内容は、業種や企業規模に特化した提案で構成されました。たとえば、中小企業向けには「採用コスト削減に成功した事例」を配信し、大企業向けには「グローバル人材の採用成功事例」を紹介しました。具体例として、ある製造業の中小企業に対しては「採用コストを30%削減し、3ヶ月以内に即戦力を確保した事例」を挙げ、大企業のIT企業向けには「海外技術者のリモート採用を成功させた戦略」を提案しました。

また、市場動向に基づく定期的なセミナー案内も効果的でした。たとえば、「最新労働市場データを基にした採用計画の立て方」をテーマにしたウェビナーを提案し、メールから多くの受講者を獲得しました。

▼月間平均実績

クリック率:2.5%

面談設定率:41%成功事例③BtoC 住宅業界

住宅業界をターゲットにしたメルマガ施策では、居住地域や世帯年収に基づくセグメント分けとパーソナライズされた提案を実施することで、クリック率や成約率の大幅な向上を実現しました。

この施策では、月4回の配信頻度を設定し、それぞれのターゲット層に最適化された内容を提供しました。たとえば、世帯年収が高い層には高級住宅の事例を紹介し、購入意欲を喚起。一方で、予算に制約のある層には費用対効果の高い物件やローン情報を提供することで、ターゲットのニーズに応じたアプローチを行いました。

また、居住地域ごとに異なる課題にフォーカスした提案も行いました。たとえば、都市部のターゲットには「狭小地を活かしたデザイン住宅」の事例を配信し、郊外のターゲットには「広い庭付き一戸建て」のメリットを強調。具体例として、「東京都内で延床面積50㎡を最大限活用したデザイン住宅」や、「神奈川県郊外でのモデルハウス来場イベント案内」を挙げるなど、ターゲットの興味を引きつける内容を盛り込みました。

さらに、クリック後のランディングページでは、見学予約のフォームをシンプルかつ直感的に設計し、モデルハウス来場までのステップをスムーズにすることで、クリック率向上だけでなく、実際の来場率や成約率の改善につながりました。

▼月間平均実績

クリック率:1.8%

コンバージョン率:1.2% 【弊社実績あり】コールドリードのクリック率を上げるメルマガ本文テンプレート

コールドリードへのアプローチでは、ターゲットの関心を引き、具体的な行動につなげることが重要です。以下では、弊社で実績のある3つのメールテンプレートをご紹介します。どれも特定の目的やターゲットに合わせた構造を持ち、クリック率向上に大きく寄与しました。

PAS(Problem – Agitate – Solution)テンプレート

このテンプレートは、ターゲットの抱える問題を提起し、その影響を深掘りして共感を喚起した後、具体的な解決策を提示する構造です。特にBtoB領域で効果的であり、課題解決型のメッセージが興味を引きます。

基本構造:

- 課題提起(Problem):業界で一般的に直面する問題を明確化

- 課題深堀(Agitate):その問題が引き起こす具体的な損失やリスクを強調

- 解決策提示(Solution):ターゲットがすぐに実行可能なアプローチを提示。

具体例

「IT運用にかかる膨大な工数、放置していませんか?現在、多くの企業が年間で数千時間もの無駄な作業時間を費やしています。弊社のクラウドツールを導入することで、1,200時間以上の工数削減と運用コスト30%削減を実現した事例があります。今なら無料資料をダウンロードいただけます!」PaP(Paint – a – Picture)テンプレート

このテンプレートは、理想的な状態をイメージさせ、その実現方法を具体的に説明する構造です。受信者が自身の未来像を想像しやすく、行動を促進します。

基本構造:

- 理想状態の提示(Paint):ターゲットが目指すべきゴールを描く。

- 実現への具体的ステップ(a):そのゴールに向かう具体的な方法を説明。

- 即時実行可能な施策(Picture):すぐに取り組めるアクションを提示。

具体例

「もしIT運用が完全に自動化され、重要なプロジェクトに集中できる環境が手に入ったらどうでしょうか?弊社のクラウドツールを導入すれば、業務負担を削減し、IT部門が本来の価値を発揮できる環境を構築できます。今すぐスタートするための3ステップを資料でご確認ください!」SPR(Share – Previous – Resource)テンプレート

成功事例や過去のデータを共有し、それに基づいた有用なリソースを提供するテンプレートです。ターゲットの信頼を得やすく、特に検証済みの情報を重視するBtoBターゲットに効果的です。

基本構造:

- 成功事例の共有(Share):実際に成果を上げた企業の事例を紹介

- 過去の検証データ(Previous):具体的な数値やデータを提示

- 有用リソースの提供(Resource):その実績を基にした資料やツールを提供

具体例

「導入企業の87%がIT運用コストを30%以上削減!弊社クラウドツールを活用した最新の成功事例をご紹介します。さらに、成功の秘訣を解説した特別レポートも無料で提供中です。ぜひダウンロードして、御社の業務効率化にお役立てください!」どのテンプレートも、受信者が直面している課題に焦点を当て、信頼感を高めながら行動を促進する内容となっています。コールドリードでもクリック率の向上を目指せる具体的なアプローチとして活用可能です。

最終まとめ

メールマーケティングにおけるクリック率の向上は、単なる指標改善ではなく、収益性向上や顧客エンゲージメントの深化につながる重要な取り組みです。本記事では、業界特性に基づく現状把握やデータを活用した課題の特定、パーソナライゼーションによるターゲット対応、そしてABテストを活用した継続的な最適化の重要性を解説しました。

これらの手法を段階的に実践することで、クリック率を起点としたマーケティング全体の成果向上が期待できます。今後の施策では、データ分析に基づいた改善サイクルを継続し、顧客視点を意識したコンテンツ設計に注力してください。