マーケティングオートメーション(MA)ツールを導入する企業が増加している一方で、単なるツール導入だけでは期待する成果は得られません。、MAの成果は「導入」ではなく「分析→意思決定→実装」の一連の流れで決まります。

しかし、多くのMA運用担当者が「データは集まるけれど、どのように分析して何を改善すればいいのかわからない」という課題に直面しています。

本記事では、データ集計と分析の違いから始まり、現役運用者が実践している具体的な分析手法、そして分析結果をビジネス課題の解決に繋げるまでの実践的なプロセスを体系的に解説します。

当社はBtoBの中小企業を中心に、MA導入・運用やマーケティング戦略の設計に強い会社です。

「商談数が増えない」「コンテンツ案が思いつかない」「どう改善すればいいか分からない」というお悩みがあればお気軽にご相談ください!無料の壁打ち相談も受付けております。

この記事を書いた人

合同会社クロスコムの代表|専門商社にて7年間のBtoB営業を経て、マーケティング業界に参入。中小企業を中心に100社以上のBtoBマーケティング戦略設計や施策実行を支援。MA構築・運用とコンテンツ企画制作による商談数拡大の支援が得意。

【誤解されがち】データ集計とデータ分析の違い

MAツール運用において、多くの担当者が「データ集計」と「データ分析」を混同してしまうケースが少なくありません。

ここでは、集計と分析のそれぞれの目的と役割について解説していきます。

「データ集計」は現状を把握するため

データ集計とは、MAツールに蓄積された各種指標の数値を整理・集約する作業のことです。具体的には、メール開封率やクリック率、ウェブサイトの訪問数、リード獲得数といった個別のKPIを期間別やセグメント別に整理することを指します。

データ集計の主な目的は現状把握にあり、「今月のメール開封率は25%だった」「先月と比べてリード獲得数が15%増加した」といった事実の確認が中心となります。これらの数値は重要な基礎情報ではありますが、単体では「なぜそうなったのか」「今後どうすべきか」という戦略的な判断材料にはなりません。

多くのMA担当者がダッシュボードで確認している月次レポートや週次サマリーは、この「データ集計」の範疇に含まれるでしょう。数値の変化を追跡することで トレンドの把握は可能ですが、改善施策の立案には更なる深掘りが必要です。

「データ分析」は仮説を検証するため

一方、データ分析は集計されたデータを比較・検証し、「なぜその結果になったのか」「どの要因が影響しているのか」を明らかにする作業です。特定の仮説を立て、データを用いてその妥当性を検証することで、改善に向けた具体的な洞察を得ることが目的となります。

例えば、「新規リードと既存リードでメール反応率に差があるのではないか」という仮説を立てた場合、両セグメントの開封率・クリック率を比較し、統計的な有意差を確認します。その結果、新規リードの反応率が低いことが判明すれば、「新規向けのコンテンツ改善が必要」という具体的なアクションに繋がるでしょう。

データ分析では、単なる数値の確認ではなく「分けて比較する」ことが核心となります。時系列での比較、セグメント間の比較、施策前後の比較といった様々な切り口でデータを検証し、パターンや法則性を発見することで、次の打ち手が見えてくるわけです。

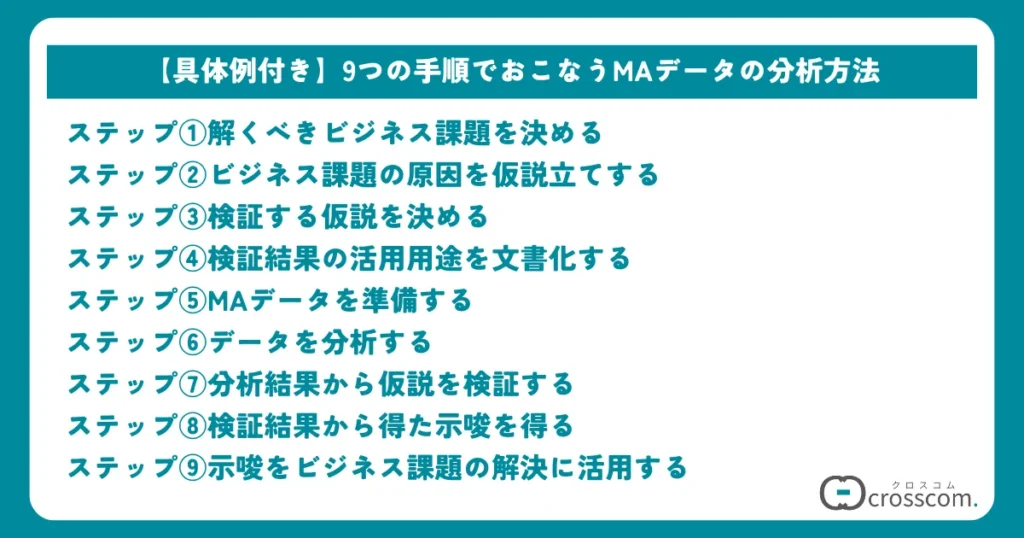

【具体例付き】9つの手順でおこなうMAデータの分析方法

MA分析を単なるデータ集計で終わらせず、実際のビジネス課題解決に活用するには、正しい分析方法を理解することが不可欠です。ここでは、問題発生を前提として、分析から改善アクションまでの9つのステップを具体例とともに詳しく解説します。

ステップ①解くべきビジネス課題を決める

MAに限らずデータ分析は、明確なビジネス課題を解決するための手段と認識することが最重要です。漠然と「データを見てみよう」という姿勢では、分析結果を眺めて「で、どう使えばいいの?」と悩むのがオチです。まずは組織が直面している具体的な課題を特定し、優先順位を明確にしましょう。

例えば、「四半期のリード獲得目標を20%下回っている」「メール配信の効果が3ヶ月連続で低下している」「営業からMQLの質に対する不満が増加している」といった定量的かつ緊急性の高い課題を選定します。課題設定では、売上への直接的影響度と改善の実現可能性を総合的に評価することが重要でしょう。

複数の課題が存在する場合は、インパクトの大きさと解決の容易さを軸にした優先度マトリクスを作成し、最も取り組むべき課題を絞り込みます。この段階で課題を具体化することで、後続の分析設計や仮説立案の方向性が決まるのです。

ステップ②ビジネス課題の原因を仮説立てする

特定したビジネス課題に対して、次は考えられる原因を体系的に仮説立てしていきます。この段階では、イシューアナリシス(問題構造化)の手法を活用し、課題を引き起こしている可能性のある要因を網羅的に洗い出すことが重要です。

例えば「リード送客数が減少している」という課題に対しては、「先月変更したメール配信頻度の調整により、ホットリード数が減少したのでは?」「リードスコアリングの閾値を上げたことが原因で、MQL認定数が減少したのでは?」といった具体的で検証可能な仮説を設定します。それぞれの仮説について、なぜそれが起こり得るのかという背景要因まで深堀りできると整理しましょう。

また仮説立案では、マーケティング担当者だけでなく、営業部門や他部署からの視点も取り入れると、見落としがちな要因も発見できるようになるでしょう。この段階で幅広い可能性を検討することにより、分析の見落としを防ぐことができるわけです。

ステップ③検証する仮説を決める

つぎに、立案した複数の仮説の中から、実際にデータで検証可能かつ検証インパクトが大きいものを選定します。すべての仮説を検証するのは時間とリソースの制約から現実的ではないため、検証できる仮説か、検証インパクトが大きいかの2つの視点で優先順位付けすることが最も重要です。

たとえば、先ほどの2つの仮説の中から「リードスコアリングの閾値を上げたことで、MQL認定数が減少して営業への引き渡し数が減ったのでは?」という仮説を選定したとします。この仮説は、MAツール内のスコアリング設定変更履歴とMQL認定数の推移データで即座に検証でき、結果に応じてスコアリング基準を調整するという明確なアクションが取れそうです。

「検証するためのデータはそろっているか?」「検証結果が改善アクションに直結するか?」「組織への影響度は大きいか?」といった観点から評価しましょう。

ステップ④検証結果の活用用途を文書化する

つぎに、分析を実施する前に、検証結果をどのように活用するかを明文化しておくことで、分析の方向性と成果物の品質を確保できます。「分析してから考える」では、せっかく得られた洞察から「で、何に使うの?」という悩みに陥ってしまう可能性があります。

今回の「リードスコアリング閾値の変更」に関する仮説では、「仮説が正しければ(閾値変更がMQL減少の原因であれば)、スコアリング基準を元に戻すか段階的に調整する」「仮説が間違いであれば(他の要因が原因であれば)、MQL認定プロセス全体の見直しを検討する」といった、条件分岐的な考えで活用計画を策定します。

また、検証結果を報告する相手(上司、営業部門長など)と報告形式(MQL数推移グラフ、スコア分布変化表など)も事前に決定しておきましょう。これにより分析作業の効率性が向上し、ステークホルダーにとって価値のある成果物を作成できるようになります。

ステップ⑤MAデータを準備する

検証する仮説と活用用途が明確になったら、つぎは必要なデータを収集・整備します。MAツールに蓄積されているデータだけでなく、CRMや外部ツールとの連携データも含めて、分析に必要な情報を網羅的に準備することが重要です。

データ準備では、まず分析対象期間を明確に定義します。「スコア閾値変更日の前後3ヶ月間」「対象となる全リード(新規・既存含む)」といった具体的な条件設定により、分析の精度と意味のある結果を確保できるでしょう。実際に収集すべきデータは、リードスコア推移、MQL認定数、閾値設定変更履歴、営業への引き渡し数などが挙げられます。

また、データ品質の確認も欠かせません。スコア計算に影響する重複レコードの除去、スコア算出ロジックの整合性確認といったデータクレンジング作業を行いましょう。この段階で手抜きをすると、あとの分析結果の信憑性に大きく影響するからです。

ステップ⑥データを分析する

データを準備したところで、つぎは設定した仮説を検証するための分析を実施します。リードスコアリングの仮説では、閾値変更前後でのMQL認定数比較、スコア分布の変化、営業引き渡し数の推移といった分析が有効でしょう。

例えば、閾値変更前後での週次MQL認定数を比較します。「変更前:週平均50件のMQL認定 vs 変更後:週平均30件のMQL認定」という結果に対し、変更タイミングでの明確な変化があるか、他の外部要因(季節性等)の影響はないかを検証します。また、スコア分布の変化も確認し、閾値付近でのリード数変動を詳細に分析します。

また分析過程では、想定していなかった新たなパターンにも注意を払います。例えば、MQL数は減ったが営業からの「リード質向上」というフィードバックがあった場合、量と質のトレードオフが発生していると判明できます。

ステップ⑦分析結果から仮説を検証する

分析により得られた結果を基に、当初設定した仮説の妥当性を評価します。リードスコアリング仮説の場合、閾値変更とMQL減少の間に明確な因果関係があるかを判断します。

例えば、分析結果が「閾値変更直後からMQL認定数が40%減少し、同時期に他の大きな変更は実施されていない」となった場合、仮説が支持されたと判断できます。一方、「閾値変更前からすでにMQL数は減少傾向にあった」という結果であれば、仮説は部分的にしか支持されず、他の要因も検討する必要があるでしょう。

また仮説検証では、数値的な結果だけでなく、ビジネス的な意味合いも考慮することが重要です。MQL数は減ったが営業からの評価が向上した場合、量よりも質を重視する戦略転換として肯定的に評価することも可能でしょう。

ステップ⑧検証結果から示唆を得る

仮説検証の結果から、より広範囲な洞察や学びを抽出します。データ分析の結果を、組織のマーケティング活動全体への示唆として昇華させることが重要です。

例えば、「閾値変更がMQL数減少の主因だった」という検証結果から、「スコアリング基準変更することで送客数に影響が出る」「段階的に閾値を調整することがマイナスの影響度合いを抑えられるかもしれない」「営業とリードの質に関するFB頻度を増やした方がいいといった複層的な示唆を導出します。これらの示唆は、今回の課題解決だけでなく、将来的なスコアリング運用改善の指針としても活用できるでしょう。

「なぜ閾値変更がこれほど大きな影響を与えたのか」「他のスコアリング要素でも同様の影響があるか」「この学びを他のMA設定変更時にどう応用できるか」とさらに考えを発展させられると、より深い示唆が得られるでしょう。

ステップ⑨示唆をビジネス課題の解決に活用する

最後は、得られた示唆を具体的な改善アクションに変換して、当初のビジネス課題解決に活用します。リードスコアリング分析の場合、MQL数回復と質の維持を両立する施策を策定します。

改善アクションの策定では、短期的な対症療法と中長期的な構造改善の両面から検討することが重要です。短期的には「閾値を段階的に元の水準に戻す」「一時的にスコア以外の質的指標も併用する」といった即効性のある対策を実施し、中長期的には「スコアリングモデルの精度向上」「営業フィードバックを反映した閾値決定プロセスの構築」といった根本的な改善を計画しましょう。

また、アクション実施後の効果測定も計画しておきましょう。週次でのMQL数監視、営業からの質的評価収集、スコア分布モニタリングといった、得られた示唆を次の検証につなげる「PDCAサイクルの構築」で、データ分析の価値を持続的させることができるのです。

以上が、MAデータの分析手順でした。

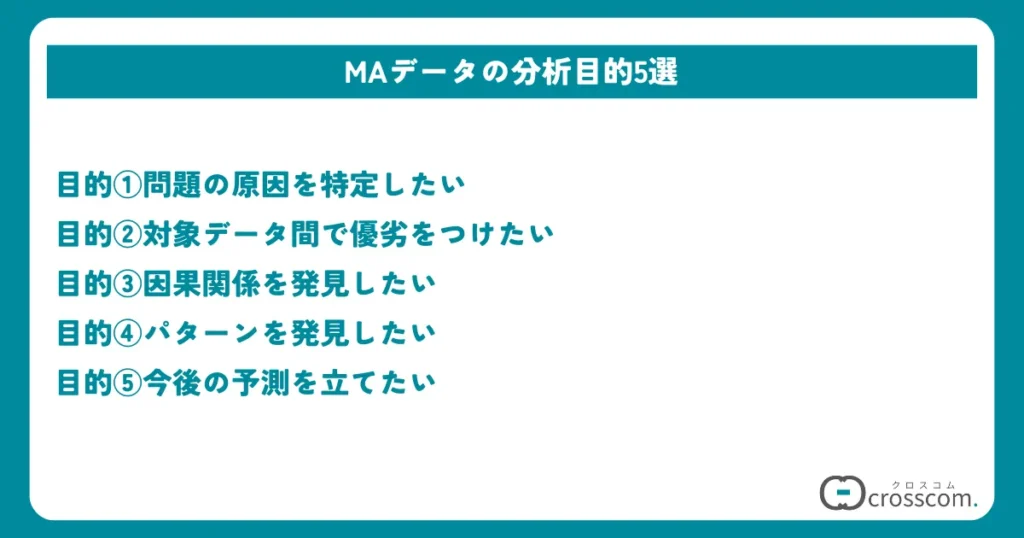

MAデータの分析目的5選

そもそも、MA分析による効果を得るためには、分析の目的を明確にすることです。闇雲にデータを眺めるのではなく、特定の目的に応じて分析アプローチを決めることで、「活用できる分析結果」が得られます。

ここでは、実務で頻繁に使う5つの分析目的について詳しく解説します。

目的①問題の原因を特定したい

1つ目の目的は「問題の原因を特定するため」です。MAデータ分析の基本として、KPIの未達成や業績に変動が起きた際に「何が原因か?」を突き止める必要があります。例えば「ウェブからのデモ申し込みが20%減少したのはなぜか?」といった根本原因が該当します。

分析手法の中でも、根本原因分析(Root Cause Analysis(RCA))は、表面的な数字の変化ではなく「なぜ起きたか」という根本原因の発見にフォーカスする分析手法でマーケティング業務でもよく使われています。経営者やCMOは、売上やリード数など重要KPIの急激な変動が起きた際、その根本原因を突き止めて戦略修正に活かすことを重視しています。

例えばデモ件数の減少であれば、「新キャンペーンのメッセージが市場に響いていないのでは?」「サイト改修で申し込み導線が悪化したのでは?」など、ビジネスへの影響が大きい要因を知りたがるでしょう。その理由は、根本原因を把握することで、的外れな施策にリソースを費やす無駄を避け、経営判断として集中すべき課題箇所に投資できるからです。

現場のMA担当者やマーケオペレーション担当者にとって、RCAは日々の施策改善サイクルの一部です。担当者はウェブ解析やメールのクリックログ、キャンペーンの変更履歴など多角的なデータ収集を行い、原因の仮説を立て検証します。

目的②対象データ間で優劣をつけたい

2つ目の目的は「対象データ間で優劣をつけるため」です。MAデータの比較分析は、「どのセグメントや施策がより成果を上げているか」を明らかにする目的で行われます。例えば、セグメント比較(顧客属性ごとの反応の差異)やキャンペーン比較(施策Aと施策Bの効果検証)が典型です。

経営層にとって、どの市場・製品・チャネルが最もROIが高く成長に寄与しているかを把握することは重要です。セグメント分析の結果は、たとえば「中小企業向け市場よりエンタープライズ向け市場の方が費用対効果が高い」といった戦略判断に活用できるでしょう。また、複数のキャンペーンを比較しリソース配分の優先度を決める材料にも活用できます。

このように、MA運用の現場では小さな単位での比較実験を通じて最適解を常に探っています。またMAツールのセグメント機能を駆使し、顧客を属性や行動パターンごとに細かくリスト分割した上で、各セグメントのKPI(開封率・CVRなど)をモニタリングします。現場担当者にとって、比較分析は「どの対象にどんなメッセージが刺さるか」を学習するプロセスなのです。

目的③因果関係を発見したい

3つ目の目的は「因果関係を特定するため」です。データから「Aを実施したらBの成果が向上した」という因果関係を見いだすことで、なにが原因でその数値になったのかを明確に説明できるようになります。例えば「シナリオAでナーチャリングしたリードの方が、シナリオBより受注率が高い」という発見は、Aシナリオに注力すべき明確な根拠となります。

経営層はマーケティング投資のリターンを最大化するため、どの施策が本当に売上に効いているかを知りたがっています。例えば、マーケティング施策全般に対し「どのタッチポイントが最も契約に貢献したのか」を把握するためにマルチタッチ・アトリビューション(貢献度分析)モデルを導入することも有効でしょう。

現場では、ABテストなどミクロな実験を通じた因果効果の検証が日常的です。例えばメールの件名AとBで開封率に有意な差が出た場合、「件名Aの方が魅力的だったため開封率を押し上げた」という因果推論が成り立ちます。現場担当者はこのようなテスト結果から、「なぜ勝った方が効果的だったのか」という問いを立てることで、仮説検証の内容に反映させることができます。

目的④パターンを発見したい

4つ目の目的は「パターンを発見するため」です。MAデータには顧客行動やキャンペーン実施の膨大な履歴が蓄積されているため、成功に至る共通パターンや、逆に離脱に繋がる兆候パターンを発見することも分析の重要な目的です。

例えば、「商談に繋がりやすいリードは特定ページを3回以上訪問し、ウェビナー受講歴がある」といったコンバージョン行動パターンの発見や、「解約に至る顧客は数ヶ月前からメール開封が減少する」というチャーン予兆パターンの発見などが挙げられます。

また、マーケティングオートメーションに蓄積されたデータをAI分析させることで、ヒトの直感では気付きにくいパターン(顧客ニーズの兆候やセグメントごとの潜在トレンド)を炙り出すことができます。現場では、こうした日々のキャンペーンやリード育成の中から「うまくいったケース・失敗したケース」の共通点を探っているわけです。

目的⑤今後の予測を立てたい

5つ目の目的は「今後の予測を立てたいから」です。MAデータ分析の発展形として、将来の成果を予測することも目的に挙げられます。

たとえば、典型的なのが、リードスコアリングで、リードの属性や行動から「商談・受注に至る確度」を点数化し、将来の顧客転換を予測するものです。また、マーケティングファネル全体のデータから将来のパイプラインや売上を予測し、計画策定に役立てるケースもあります。

経営陣は売上予測やROI予測に強い関心を持っているので、マーケティングの段階でリードの質と量が分かると、将来の営業パイプラインや売上をかなり正確に見通すことができます。その際は、MAやCRMのデータを元にしたAI予測モデルを使うといいでしょう。過去データとAIを組み合わせる予測スコアリングにより極めて高い精度で「転換しそうなリード」を見極められるようになっており、従来の人間の勘や経験に頼った予測を大きく上回る成果を上げています。

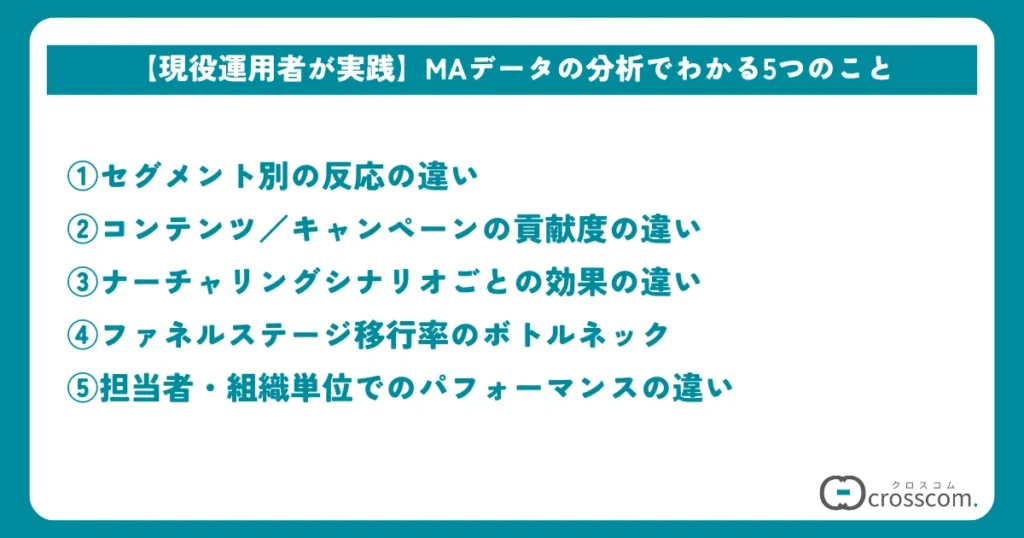

【現役運用者が実践】MAデータの分析でわかる5つのこと

MAツールを活用した分析により、マーケティング活動の様々な側面を定量的に把握し、改善につなげることが可能です。

ここでは、現場で実際に成果を上げている運用者が注目している5つの分析視点について、具体的な手法と活用方法を詳しく解説します。

①セグメント別の反応の違い

セグメント分析は、同じ施策に対する反応が属性によって変わる事実を可視化する手段です。

例えば、製造業とサービス業に分けて比較すると、前者は技術情報メールの開封率が40%と高い一方で、後者は事例紹介へのクリックが多いなど、嗜好の差が明らかになります。全体平均で件名だけを最適化するような対応は、むしろ特定セグメントの成果を削ぐためNGです。

このように、セグメント別の差を把握できれば、ターゲット別に最適化したメッセージ設計が可能になります。

②コンテンツ/キャンペーンの貢献度の違い

次に見るべきは、どのコンテンツやキャンペーンが最終成果に寄与しているかです。なぜなら、開封やクリックは中間指標にすぎず、商談や受注につながるかどうかで投資判断が変わるからです。

例えばBtoBビジネスでよく見られるのは、セミナー案内とホワイトペーパー案内を同じ条件で配信すると、開封率はセミナーが優位でも、最終的なCV率や商談化率はホワイトペーパーが勝つといった逆転現象が起こります。ラストクリックだけで評価すれば、この貢献度を見落とすため適切ではないでしょう。

③ナーチャリングシナリオごとの効果の違い

三つ目の視点は、接触コンテンツの組み合わせや順序で成果が変わる点です。同じコンテンツでも、接触頻度やシーケンスの内容次第で離脱率や受注率が大きく変動するからです。

例えば、高頻度のメール+資料配布シナリオと、低頻度のメール+ウェビナー招待シナリオを比較すると、前者は初動が速いが中盤の離脱が増え、後者は最終的な受注率で優位に立つことがあります。途中の反応率だけで「前者が良い」と判断するのは適切ではありません。

このように、シナリオ単位で比較できれば、短期の反応を優先するのか、最終成果を重視するのかといった戦略の選択が可能になります。

④ファネルステージ移行率のボトルネック

四つ目は、ファネルのどこでリードが滞っているかを移行率で特定できる点です。なぜなら、顧客導線の全体最適はこのボトルネック解消から始まるからです。

典型的なファネル構造「リード→MQL→SQL→商談→受注」において、例えば「MQLからSQLへの転換率が業界平均を大幅に下回っている」ことが判明した場合、その原因をさらに詳細に分析します。そこで、営業部門のフォロー速度、リードスコアリングの精度、MQL定義の妥当性など、複数の要因を横断的に検証することができれば、根本的な改善策が導き出せるわけです。

⑤担当者・組織単位でのパフォーマンスの違い

最後に重要なのは、人や組織ごとの対応スピードや成果差を可視化できることです。同じリードでも初動時間やフォローの質で商談化率が倍以上違うことが十分にあります。

例えば、インサイドセールス担当者ごとのリード初回コンタクト速度、商談化率、平均対応時間を比較分析すると、高パフォーマンス担当者に共通する行動パターンが浮き彫りになります。「24時間以内にコンタクトした場合の商談化率が3倍高い」「初回電話で繋がらない場合のフォローアップ手法に差がある」といった具体的な成功要因を特定することで、組織全体の対応品質向上に向けた研修プログラムや業務プロセス改善につなげられます。

この分析により、ベストプラクティスを部内で共有することで、営業プロセスを是正できるようになります。

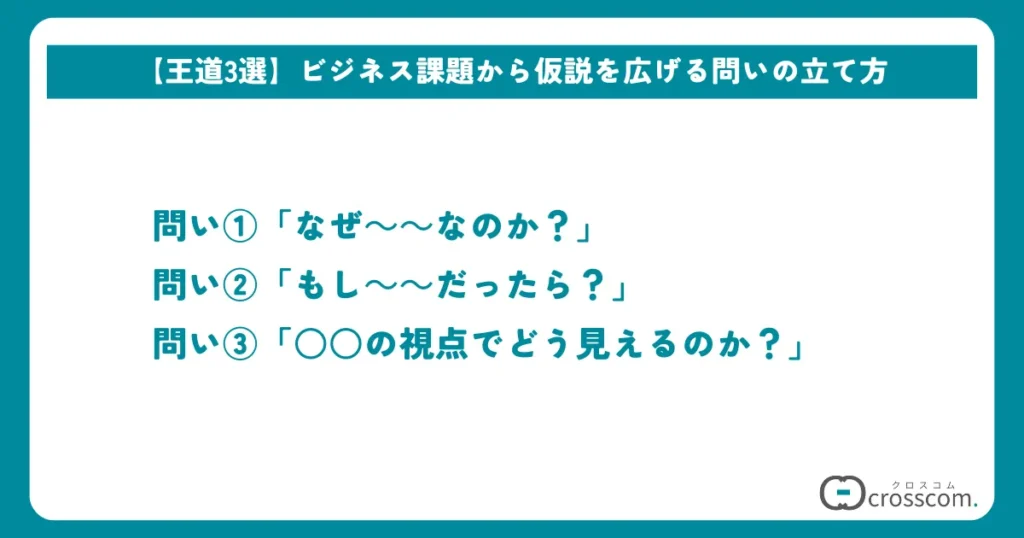

【王道3選】ビジネス課題から仮説を広げる問いの立て方

データ分析を成功させるためには、適切な問いの設定が不可欠です。漠然とした疑問ではなく、検証可能で実用的な仮説につながる問いを立てることで、分析結果をビジネス成果に直結させることができます。

ここでは、実際の現場で最も活用頻度が高く、効果的な示唆を導き出しやすい3つの問いのパターンについて詳しく解説します。

問い①「なぜ~~なのか?」

この「なぜ~~~なのか?」という原因探求型の問いは、現在発生している現象や課題の背景要因を明らかにするために用いられます。「なぜメール開封率が前月比で10%低下したのか」「なぜ特定セグメントのコンバージョン率が他より高いのか」といった疑問を出発点として、データ分析による仮説検証を行います。

特にこの問いの特徴は、既に観測されている事実や変化に対する説明を求める点にあります。時系列比較による変化点の特定、セグメント分析による差異要因の抽出、相関分析による関連要素の発見などが、問いを立てる際に重要になります。単一の原因に固執せず、複数の可能性を同時に検証することです。

こうした「なぜ」の問いを効果的に活用するためには、5W1Hフレームワークと組み合わせて要因の範囲を体系的に整理することも推奨されます。「いつから」「どこで」「誰に対して」「何が」の切り口で問いを立てると、仮説の精度と検証の効率性が大幅に向上するでしょう。

問い②「もし~~だったら?」

つぎに、「もし~~だったら?」という仮定型の問いは、現状を変化させた場合の影響を予測し、施策の効果を事前に検討するのに有効です。例えば「もし配信頻度を週2回から週1回に変更したら、開封率やエンゲージメントはどう変化するか?」といった問いにより、リスクを最小化しながら改善施策を検討できます。

この問いは特に、限られたリソースの中で最適な施策を選択する際に威力を発揮します。「もしセグメントAに特化したコンテンツを作成したら、コンバージョン率はどの程度向上するか?」という問いから、投資対効果の予測と優先順位付けが可能になるでしょう。

さらに、「もし」の問いは組織内での合意形成にも役立ちます。抽象的な改善案ではなく、具体的なシナリオとその予想される結果を提示することで、ステークホルダーとの議論を建設的に進めることができるのです。

問い③「○○の視点でどう見えるのか?」

この「○○の視点でどう見えるのか?」の視点転換型の問いは、異なる立場や視点からデータを解釈するアプローチとして、新たな洞察を発見するために有効です。例えば「営業の視点で見ると、MQLの質はどう評価されるか?」「顧客の視点で見ると、現在のナーチャリングシーケンスはどう受け取られているか?」といった多角的な分析が可能になります。

この視点転換により、データ分析者だけでは気づかない重要な問題や機会を発見できます。マーケティング部門では優秀と評価されている施策が、営業部門や顧客から見ると全く異なる評価を受けている場合があるからです。

また、時間軸での視点変更も有効です。「3ヶ月前の視点で見ると、現在の成果はどう説明できるか?」「1年後の視点で見ると、現在の取り組みはどう評価されるか?」といった問いにより、短期的な最適化と長期的な戦略のバランスを取ることができるでしょう。

【検証幅が広がる】MAデータの分析に使えるセグメンテーション7選

MA分析の精度と実用性を高めるためには、適切なセグメンテーションによってデータを分割し、より詳細な比較検証を行うことが重要です。ここでは、実務で頻繁に活用される7つのセグメンテーション手法について、それぞれの特徴と活用方法を詳しく解説します。

①チャネル別セグメンテーション

チャネル別セグメンテーションは、リードがどの経路で獲得されたかによる分類で、各チャネルの効果を定量的に比較できます。Web検索、SNS、メール、セミナー、紹介といったチャネル別に、獲得後の行動パターンや転換率を分析することで、投資配分の最適化が可能になります。

また、チャネル別分析では、単純な獲得数比較だけでなく、リード品質(MQL転換率、商談化率)、育成効率(ナーチャリング期間、反応率)、最終的なROI(顧客獲得コスト対生涯価値)など、包括的に評価することも重要です。

例えば「展示会経由のリードは獲得コストが高いが商談化率が3倍高い」「SNS経由は数は多いが質が低く、特別な育成アプローチが必要」といった分析結果により、チャネルの施策効果を複合的に最適化することが。

②行動別セグメンテーション

行動別セグメンテーションでは、リードの具体的な行動履歴に基づく分類で、エンゲージメントレベルや興味の方向性を詳細に把握できます。メール開封頻度、サイト訪問回数、コンテンツダウンロード履歴、ウェビナー参加歴などの行動データを組み合わせることで、購買意欲の高いリードを精密に特定できます。

典型的な行動セグメントとしては、「アクセスユーザー」「資料ダウンロード」「価格ページ閲覧」「製品デモ視聴」などが挙げられます。各セグメントの購買意欲段階や関心領域を分析することで、「価格ページ閲覧者には具体的な費用対効果を訴求」「デモ視聴者には実装支援サービスを提案」といった個別最適化のコミュニケーションが実現できるでしょう。

③属性別セグメンテーション

属性別セグメンテーションでは、企業規模、業界、役職、地域といった基本属性による分類で、ターゲット特性の違いを明確化できます。大企業と中小企業では購買プロセスが異なるため、同一のアプローチでは効果が限定的になるので、属性別のセグメントは有効でしょう。

たとえば、業種別分析では「製造業は導入事例、IT業界は技術仕様、金融業は規制対応に高い関心を示す」といった傾向が明らかになるでしょう。また、企業規模別では「大手企業は決裁プロセスが長いが予算規模が大きい、中小企業は迅速な判断だが価格敏感性が高い」といった違いも観測できるので、それぞれに適したセールスプロセスの設計につながります。

④ライフサイクルステージ別セグメンテーション

ライフサイクルステージ別セグメンテーションは、リードから顧客までの進捗段階による分類で、各ステージでの課題や関心ごとを特定できます。アンノウンリード、マーケティングクオリファイドリード(MQL)、セールスクオリファイドリード(SQL)、商談中、受注といった段階別などが挙げられます。

たとえば、「認知段階では教育的コンテンツが有効」「比較段階では競合優位性の訴求が重要」「決定段階では導入支援情報が求められる」といった段階別の最適施策を設計することができます。また、ステージ間移行の阻害要因を特定することで、ファネル全体の改善も図れるでしょう。

⑤時系列・タイミング別セグメンテーション

時系列・タイミング別のセグメンテーションは、リードの獲得時期や接触タイミングによる分類で、季節性や企業決算期などの影響を把握できます。B2Bマーケティングでは特に、予算策定サイクルや決算期の影響が大きいため、タイミングを考慮した分析が重要となります。

たとえば、「年度末に獲得したリードは翌四半期の商談化率が高い」「夏期休暇前後はメール反応率が低下する」「決算期直前は緊急性の高い案件が増加する」といった時期的パターンを把握することで、季節性を考慮したキャンペーン設計や営業リソース配分の最適化が可能になります。

⑥キャンペーン別セグメンテーション

キャンペーン別セグメンテーションは、実施したマーケティングキャンペーンごとの分類で、施策効果を詳細に比較検証することができます。単発的な効果測定だけでなく、長期的な育成効果や他キャンペーンとの相乗効果も評価できます。

たとえば、「製品紹介ウェビナー参加者」「業界レポートダウンロード者」「展示会の来場者」といったキャンペーン別セグメントについて、その後のエンゲージメント推移や商談化パターンを追跡分析します。これにより「ウェビナー参加者は技術資料への関心が高い」「展示会来場者は導入事例を求める傾向がある」といったキャンペーン特性を活かしたフォローアップ戦略を立案できるでしょう。

⑦収益性別セグメンテーション

収益性別セグメンテーションは、予想される生涯価値(LTV)や取引規模による分類で、リソース配分の優先順位を明確化できます。企業規模、予算規模、購買可能性などの指標を組み合わせて、投資対効果の観点からリードを階層化します。

たとえば、「高収益見込み」「中収益見込み」「低収益見込み」といったセグメントに対して、それぞれ異なるレベルの投資とアプローチを適用することで、全体的なマーケティングROIの最適化を図ります。高収益見込みセグメントには手厚いパーソナライズ対応、低収益セグメントには効率的な自動化施策といった使い分けにより、限られたリソースの効果的活用が実現できるでしょう。

【分析前に必見】MA分析のミスを回避する5つの問い

MA分析を実施する際、データの解釈を誤ったり、不適切な前提で分析を進めたりすることで、誤った結論に至るリスクがあります。ここでは、分析の信頼性と精度を確保するために事前にチェックすべき5つの重要な観点について詳しく解説します。

注意点①サンプルサイズが偏っていないか?

分析対象の切り口によっては母集団サイズが極端に異なり、結果が偏る恐れがあります。

例えばセグメント別比較において、Aセグメントが1000件に対してBセグメントが500件しかない場合、統計的信頼性に大きな差が生じ、有意な差なのか偶然なのかの判断が困難になります。

また、分析サンプルが自社のコアターゲットと乖離している場合、得られた示唆が実際の施策改善に活用できません。マーケティング分析においてデータの関連性は結果の質に直結するため、分析対象が本来の目的に合致しているかの確認が不可欠です。

対策としては、各セグメントで最低限必要なサンプル数(一般的には統計的有意性確保のため各群30件以上)を事前に設定し、条件を満たさないセグメントは分析対象から除外するか、期間を延長してサンプル数を確保することが重要でしょう。

注意点②実施時期の違いや外的要因を考慮しているか?

セグメント比較や施策前後比較を行う際、実施時期の違いや季節変動など外的要因を考慮しないと誤解を招きます。

例えば昨年実施のキャンペーンAと今年のキャンペーンBを単純比較して効果判断する場合、コロナ禍による購買行動変化や競合他社の動向変化など、キャンペーン以外の要因による影響を除外できません。

このような時期的要因による誤判定を避けるためには、可能な限り同一条件での比較を心がける必要があります。同時期に並行実施されたA/Bテストの比較、同じ季節・市場環境での年次比較、もしくは外部要因の影響を統計的に調整した比較分析などのアプローチが有効です。

注意点③名寄せの不備がないか?

MAツールとCRMの連携やリード統合が不完全だと、同一リードが重複してカウントされる・別人扱いされるなどデータ品質の問題が発生します。

例えば同じ顧客が会社用メールアドレスと個人用メールアドレスで重複登録している場合、実際より反応数が多く計測されたり、正確な顧客ジャーニーの追跡ができなくなります。

重複レコードや不整合なトラッキングは、分析結果の精度を著しく下げる典型的な要因ですので、定期的なデータクレンジングやID統合ルールの徹底が必要です。重複した連絡先レコード、トラッキング実装の不整合、データ処理エラーなどは測定結果の信頼性を損なう主要因となるため、分析前にデータ品質を必ず確保し、特にMAと他システム間のリレーション不備がないかを注意深くチェックしましょう。

注意点④営業部署が正しくデータ入力しているか?

商談ステージへの移行や受注理由など、営業担当者がCRMに手動入力するデータはしばしば主観的で不完全であるため、分析に制約がかかってしまいます。

例えば「リードの評価状況」「失注理由」といった項目が営業ごとにバラついていると、セグメント比較しても意味のある差分が得られないことがあります。また営業が多忙でステージ更新を失念すると、実際は商談化しているのにCRM上はMQLのまま残っているといったデータ遅延や欠損が発生します。

対策としては、営業とマーケティングの間でデータ定義や入力ルールを統一し、SFA・CRMへの入力を徹底することです。必要に応じて自動同期機能の活用や定例会議での相互データ補完を行い、分析時にもこれらデータの限界を踏まえた慎重な解釈を心がけることが重要となるでしょう。

注意点⑤因果関係と相関関係を混合していないか?

データ分析では「〇〇施策を実施したから売上が上がった」と早合点しがちですが、同時発生しただけの相関を因果と取り違えないよう注意しましょう。

MA分析でも、たとえば「あるメール配信後に商談数が増加した」というデータを見て即「メールが原因」と結論づけるのは危険です。

偶発的な同時発生や他の要因による影響(新機能リリース、競合他社の動向変化、季節的要因など)を除外できない限り、因果関係の断定は避けるべきです。「相関は因果を意味しない」という統計分析の基本原則を常に念頭に置き、マーケティング施策の効果評価においても複数の可能性を検討する姿勢が重要となります。

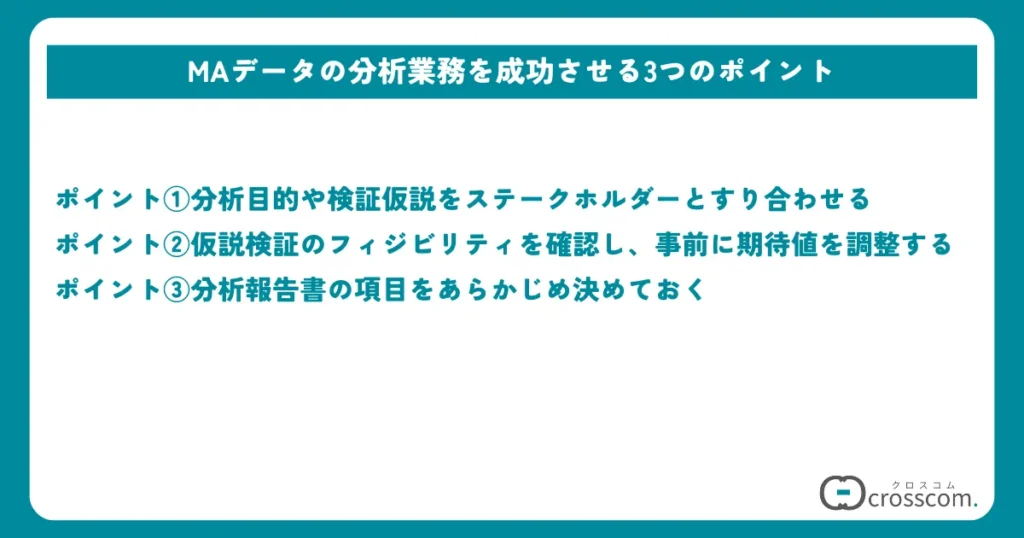

【ポイント3選】MAデータの分析結果を活用につなげるコツ

ここでは、分析業務を確実に成功に導くための3つの重要なポイントについて、実践的な観点から詳しく解説します。

ポイント①分析目的や検証仮説をステークホルダーとすり合わせる

MA分析を価値ある成果に繋げるためには、分析を開始する前に関係者全員で目的と期待値を明確に共有しましょう。分析担当者が考える「重要な洞察」と、経営陣や営業部門が求める「実現可能な改善策」の間にギャップがあると、せっかくの分析結果が活用されずに終わってしまいます。

具体的には、分析開始前にステークホルダーミーティングを開催し、「なぜこの分析が必要なのか」「どのような結果が得られれば成功と言えるのか」「分析結果をどのように活用するのか」について合意形成を図りましょう。経営陣が「売上向上に直結する施策を知りたい」と考えているのに、分析担当者が「データの品質改善」に焦点を当てていては、建設的に議論できなくなります。

この合意形成により、分析方向性のブレを防ぎ、結果の解釈や活用段階でのミスコミュニケーションを大幅に削減できます。さらに、関係者の当事者意識と協力体制も構築され、分析結果の組織内浸透と実行力向上にも寄与することが期待できるでしょう。

ポイント②仮説検証のフィジビリティを確認し、事前に期待値を調整する

魅力的な仮説であっても、現実的に検証可能かどうかの実現可能性(フィジビリティ)評価を怠ると、分析プロジェクト全体が頓挫するリスクがあります。データの利用可能性、分析期間の制約、必要なスキルセットの有無、システム的な制限などを総合的に確認したうえで、実行可能な範囲で仮説設定を行いましょう。

例えば、ある仮説を検証するために「過去3年分の詳細な顧客行動データが必要」だとわかりました。しかし、実際には1年分しかデータが蓄積されていない場合、仮説の修正または代替アプローチの検討が必要となります。また、高度な統計解析が必要な仮説に対し、チーム内にその専門技術がない場合、外部リソースの活用可能性も含めて実現性を評価する必要がでてきます。

このように、フィジビリティ確認の結果、当初の期待と実現可能性にギャップがある場合は、ステークホルダーとの期待値再調整を必ず実施しましょう。「理想的にはAを知りたいが、現実的にはBの範囲で分析を実施し、Cの精度での示唆を得る」といった具体的な妥協案を提案することで、後々のトラブルや失望を回避できるでしょう。

ポイント③分析報告書の項目をあらかじめ決めておく

分析作業の開始前に最終的な報告書の構成と内容を決定しておくことで、分析の方向性が明確になり、必要な情報の収集漏れや無駄な作業を防ぐことができます。「何を」「どの順序で」「どの程度の詳細度で」報告するかを事前に設計することは、効率的に分析を実行するための前提条件です。

たとえば、報告書の標準的な項目としては、「分析目的と背景」「検証した仮説」「使用データと分析手法」「主要な分析結果」「仮説検証の結論」「ビジネスへの示唆」「推奨アクション」「補足・制限事項」などが挙げられます。

また、報告書のターゲット読者(経営陣向け、現場担当者向け、技術者向けなど)に応じて、内容の抽象度や専門用語の使用度合いも調整する必要があります。エグゼクティブサマリー、詳細分析結果、技術的補足といった階層構造で情報を整理することで、それぞれの読者ニーズに適した形での情報提供が可能になるでしょう。

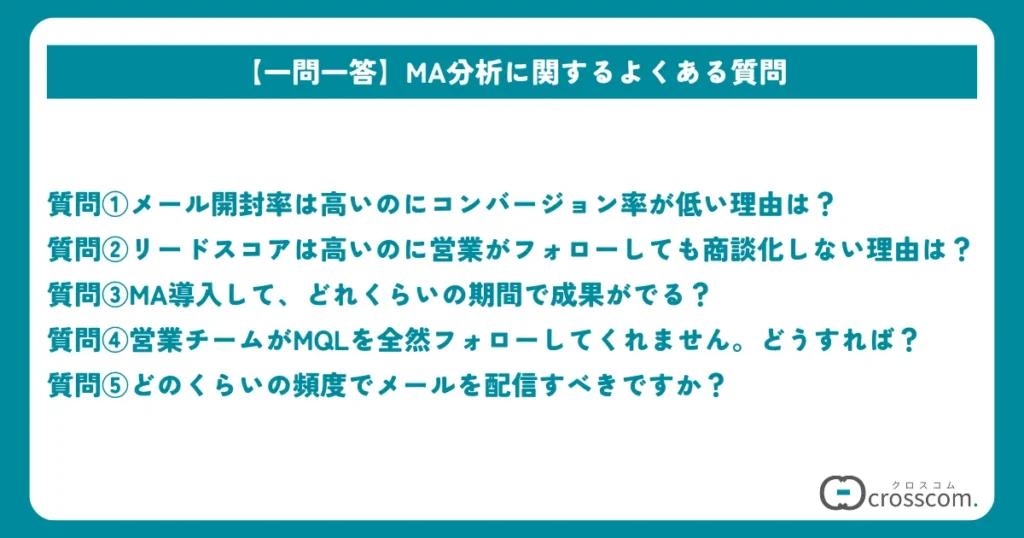

【一問一答】MA分析に関するよくある質問

さいごに、MA分析の実務において、多くの担当者が直面する典型的な課題や疑問について、具体的な解決策とともに詳しく解説します。

質問①メール開封率は高いのにコンバージョン率が低い理由は?

件名とメール本文内容の不整合が主要因として考えられます。件名で読者の興味を引くことには成功しているものの、期待して開封した読者にとってメール本文が魅力的でない、または次のアクションが明確でない可能性が高いです。

改善策としては、まず件名の約束と本文内容の整合性を確保し、関連性の高いオファーを明確に提示しましょう。シンプルなデザインと単一の明確なCTAを設置できると、より読者の行動を誘導しやすくなります。

質問②リードスコアは高いのに営業がフォローしても商談化しない理由は?

考えられる原因は、スコアリングモデルの精度不足です。「ホワイトペーパーを複数回ダウンロードした」という行動だけで高スコアが付与される設計では、情報収集目的の学生や競合調査担当者も営業対象として抽出され、実際の案件化には結びつきません。

Forrester社の調査によると、スコアリングルールで「営業準備完了」と判定されたリード群とランダム抽出されたリード群のクロージング率に差は見られず、「MQLの98%が受注しない」という現実が明らかになっています。つまり、従来型のリードスコアリングモデルそのものに構造的な限界があるということです。

対策の1つとして、PQL(Product Qualified Lead)へ移行することが挙げられます。特にSaaS企業で注目されているこの手法は、「製品を実際に使い、重要な操作を行ったことで購買可能性が高まったリード」を重視します。

具体的には、ログイン頻度の増加、主要機能の利用(チーム招待、データ連携等)、トライアル中の上位プラン機能利用などの実際の利用行動を評価指標とします。カナダの調査では、PQL経由の商談転換率はMQLの2-3倍という結果が報告されており、「実際の利用行動」が購買シグナルであることが実証されています。

また、無形サービス企業においても、PQLの概念を応用した事例が海外で広がっています。たとえばThe Pedowitz Groupでは、ROI計算機や成熟度診断ツールを「擬似プロダクト」として提供し、診断完了を「サービス価値を実感した行動=PQLシグナル」として営業に15-30分以内で自動引き渡しています。

質問③MA導入して、どれくらいの期間で成果がでる?

MAは中長期的なリード育成を自動化・効率化するものなので、即座に売上が倍増するような魔法ではありません。一般的に、ツールの導入・設定から運用定着まで3〜6ヶ月程度の準備期間が必要であり、この間にナーチャリングシナリオ構築、スコアリングモデル最適化、営業プロセスとの連携調整などを実施します。

実際の成果が現れ始めるタイミングは、育成されたリードが十分に蓄積され営業部門への安定供給が開始されてからとなります。B2B企業では商談から受注までのリードタイムが数ヶ月から1年程度要することも珍しくないため、MA導入の効果測定には年単位での視点が必要です。

質問④営業チームがMQLを全然フォローしてくれません。どうすればいいですか?

この問題の根本原因は、マーケティングと営業の間でリード品質に関する認識ギャップが存在することです。営業担当者から見て「MQLの質が低い」「追客する価値が低い」と判断されている可能性が高いため、まずは営業部門が求める理想のリード条件を明確にする対話が必要です。

具体的な改善策としては、営業チームとのすり合わせにより「セミナー参加済み」「特定の業種・規模」「決裁権あり」といった営業が動きたくなる具体的な条件を特定し、これらを満たすリードのみをMQLとして定義し直すことが効果的です。さらに、SLA(Service Level Agreement)を設定し、「マーケは月30件の質の高いMQLを提供、営業は3営業日以内に100%初回コンタクト」といった相互の責任を明文化します。

質問⑤どのくらいの頻度でメールを配信すべきですか?

毎日でもいいので配信しましょう。重要なのは配信頻度そのものより「受信者が価値を感じる内容」を届けられているかです。頻度を下げれば良いというものではなく、逆に頻度が低すぎると忘れられてしまうリスクも存在します。

「送りすぎによる配信解除」を心配するかもしれませんが、継続的に配信解除率を計測してから判断しましょう。メルマガはせいぜい15~20%程度の開封率なので、サービスの過度な売り込みメールではない限り、送信者が不愉快に感じることはないでしょう。

MAデータの分析結果をビジネス課題に役立てよう

MA分析は、単なるデータの確認作業ではなく、組織の成長を加速させる強力な武器となり得ます。本記事で解説した分析手法や注意点を活用することで、データに基づいた意思決定と継続的な改善サイクルを構築できるでしょう。本記事の内容を参考に、自社のビジネス課題解決に向けた戦略的なMA分析に取り組んでください。

少しでも貴社のMA分析業務のお役に立てれば嬉しいです。