デジタルマーケティングの進化に伴い、企業のマーケティング活動や顧客管理のあり方が大きく変化しています。特に、マーケティングオートメーション(MA)とCRM(Customer Relationship Management)の連携活用は、多くの企業で注目を集めています。

MAは主にリードナーチャリングやマーケティング施策の自動化を担い、CRMは営業活動の効率化と顧客管理を強化します。それぞれの役割を理解し、適切に連携させることが、より効果的な営業成果へとつながるわけです。

そこで、本記事では、MAとCRMの基本的な違いを整理し、それぞれの活用方法、具体的な連携手法、さらには成功事例までを詳しく解説します。導入を検討している企業はもちろん、すでに運用しているものの効果を最大化したいと考えている方も、ぜひ参考にしてください。

- マーケティングオートメーションとCRMとは

- マーケティングオートメーションとCRMの9つの違い

- マーケティングオートメーションとCRMを連携するメリット

- マーケティングオートメーションとCRMの具体的な連携方法

- 【弊社事例】マーケティングオートメーションとCRMを連携させるコツ4選

- 【必読】マーケティングオートメーションとCRMの連携で避けるべき6つのNG行動

- 【手順公開】マーケティングオートメーションとCRMの具体的な導入ステップ

- 企業成長フェーズ別|MAとCRMの相乗効果を最大化する活用法

- 失敗しないためのチェックポイント|マーケティングオートメーションツールの選び方

- MAとCRMのデータ連携が可能なツール3選の紹介

- MAとCRMを理解し、最適な活用でビジネス成長を加速させよう

当社はBtoB中小企業の商談化支援を中心とした、メールマーケティングやMA導入・運用、マーケティング戦略設計に強い会社です。

「商談数が増えない」「コンテンツ案が思いつかない」「どう改善すればいいか分からない」というお悩みがあればお気軽にご相談ください!無料の壁打ち相談も受付けております。

この記事を書いた人

合同会社クロスコムの代表|専門商社にて7年間のBtoB営業を経て、マーケティング業界に参入。中小企業を中心に100社以上のBtoBマーケティング戦略設計や施策実行を支援。MA構築・運用とコンテンツ企画制作による商談数拡大の支援が得意。

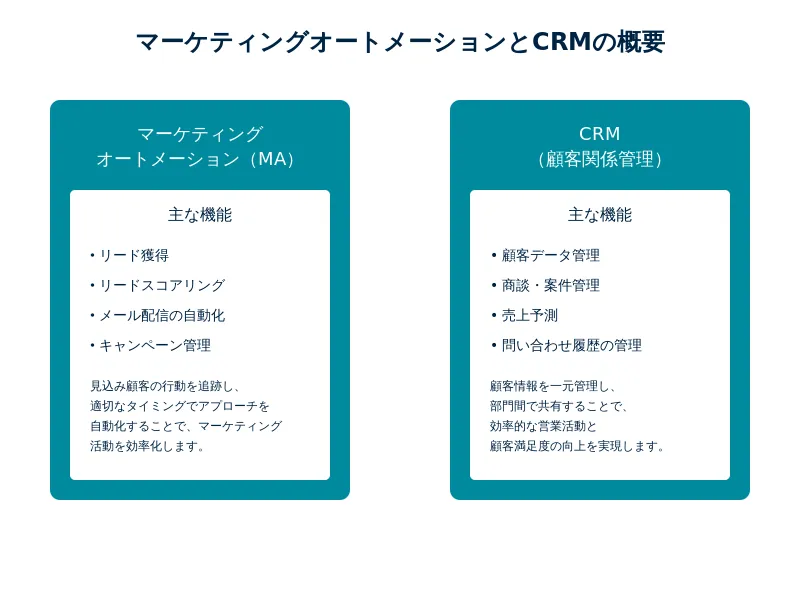

マーケティングオートメーションとCRMとは

マーケティングオートメーション(MA)とCRM(Customer Relationship Management)は、それぞれ異なる目的を持ちながらも、企業の成長に欠かせないツールとして機能しています。

ここでは、MAとCRMの基本的な機能と、それぞれが果たす役割について詳しく解説します。

マーケティングオートメーション(MA)の概要や機能

マーケティングオートメーションは、企業のマーケティング活動を効率化・自動化するためのツールです。主な機能として、リード獲得、リードスコアリング、メール配信の自動化、キャンペーン管理などが挙げられます。

例えば、見込み顧客がウェブサイト上で特定の製品ページを閲覧した場合、MAを活用することで、その顧客に対して自動で関連資料を送付することが可能です。また、特定の行動履歴をもとにスコアリングを行い、ホットリードとして営業に引き継ぐといった活用も一般的です。

このように、MAは見込み顧客の関心度を把握し、適切なタイミングでアプローチを行うための強力なツールです。マーケティング担当者の業務を効率化するだけでなく、商談化の確度を高める役割も担っています。

CRM(顧客関係管理)の概要や機能

CRMは、企業が顧客情報を一元管理し、営業活動の効率化を図るためのプラットフォームです。主な機能には、顧客データ管理、商談・案件管理、売上予測、問い合わせ履歴の管理などが含まれます。

例えば、**営業担当者が過去の商談履歴や顧客の問い合わせ内容を即座に確認できるため、より適切な提案が可能になります。**また、商談ごとの進捗状況を可視化し、成約確度の高い案件に優先的にリソースを投下することも可能です。

このように、CRMは営業・カスタマーサポート・マーケティングなどの部門が連携し、顧客との長期的な関係を強化するために不可欠なツールです。顧客情報をリアルタイムで管理・活用することで、売上の向上だけでなく、顧客満足度の向上にもつながります。

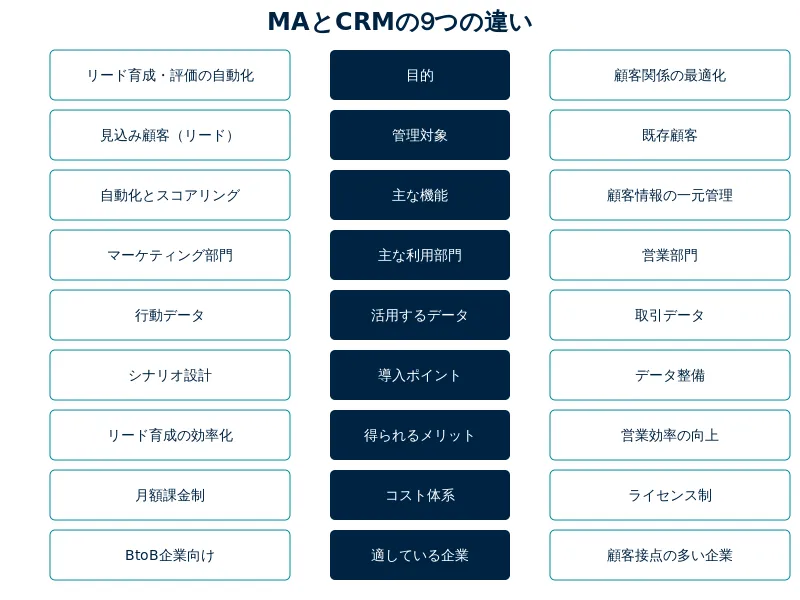

マーケティングオートメーションとCRMの9つの違い

マーケティングオートメーション(MA)とCRMは、どちらも顧客との関係を構築し、ビジネスの成長を促進する重要なツールです。しかし、その目的や機能には明確な違いがあります。

ここでは、MAとCRMの違いを9つの観点から詳しく解説し、それぞれの最適な活用方法を考察していきます。

- 目的

- 管理対象

- 主な機能

- 主な利用部門・担当者

- 活用するデータ・連携

- 導入・運用のポイント

- メリット・得られる効果

- 導入コスト・運用規模

- 適している企業・目的

1. 目的の違い|MAはリード育成、CRMは顧客関係の最適化

マーケティングオートメーションの主な目的は、見込み顧客(リード)の獲得・育成・評価を自動化し、商談化の確率を高めることにあります。例えば、ウェブサイトの訪問者の行動を分析し、興味・関心に応じたメール配信やキャンペーンを自動で展開することで、見込み顧客を効率的に育成します。

一方、CRMの目的は、企業と顧客との関係性を管理・最適化し、営業活動やカスタマーサポートを強化することです。顧客の基本情報や過去の商談履歴、問い合わせ内容を一元管理し、営業チームやサポート部門がスムーズに対応できるようにします。

2. 管理対象の違い|MAは見込み顧客、CRMは既存顧客

MAが管理するのは、見込み顧客の行動データとスコアリング情報です。ウェブサイトの閲覧履歴、メールの開封状況、資料ダウンロードなど、顧客のデジタル上でのアクションを記録・分析し、マーケティング活動を最適化します。

一方、CRMは、既存顧客や商談リードの情報を管理します。顧客の基本情報、過去の取引履歴、商談進捗状況などを記録し、営業活動の効率化や顧客満足度の向上に役立てます。

3. 主な機能の違い|MAは自動化、CRMは顧客情報の一元管理

MAの主な機能には、メール配信の自動化、キャンペーン管理、リードスコアリング、ナーチャリングシナリオ設計などがあります。見込み顧客が特定のアクションを起こした際に、事前に設定したシナリオに基づいて最適なコンテンツを配信し、育成を促進します。

CRMには、顧客データ管理、商談・案件管理、売上予測、問い合わせ管理などの機能があります。特に、営業活動の可視化や進捗管理を支援し、営業チーム全体での情報共有を容易にします。

4. 主な利用部門・担当者の違い|MAはマーケティング、CRMは営業

MAの主な利用者は、マーケティング部門の担当者です。デジタルマーケティング施策の立案・実行・分析を行い、見込み顧客を商談化するための施策を展開します。また、インサイドセールスチームもMAを活用し、リードの温度感を高める役割を担います。

CRMの主要ユーザーは、営業部門やカスタマーサポート部門です。顧客情報を活用し、適切な営業アプローチを行うために利用されます。また、経営層や管理部門は、CRMのデータを基に売上予測や営業戦略の立案を行います。

5. 活用するデータ・連携|MAは行動データ、CRMは取引データ

MAは、ウェブサイトの閲覧履歴、メールの開封・クリックデータ、ダウンロード履歴、SNSでのエンゲージメント情報など、見込み顧客のデジタル行動データを管理します。

CRMは、商談履歴、受注・失注データ、問い合わせ履歴、契約情報、売上情報など、より直接的な取引データを管理します。

これらのデータを連携させることで、マーケティング施策と営業活動の両方を最適化することができます。

6. 導入・運用のポイント|MAはシナリオ設計、CRMはデータ整備

MA導入時のポイントは、適切なナーチャリングシナリオとコンテンツの準備です。各顧客の興味関心に応じたシナリオを作成し、適切なタイミングでコンテンツを配信することが成功の鍵となります。

CRM導入時には、顧客データの整備と運用ルールの統一が不可欠です。データの重複や誤記を防ぎ、営業担当者がスムーズに活用できる環境を整えることが重要です。

7. 得られるメリット|MAはリード育成、CRMは営業効率化

MAを活用することで、見込み顧客の育成が自動化され、商談機会の創出が加速します。特に、潜在顧客に対して適切な情報を段階的に提供することで、関心度を高め、成約率を向上させることができます。

CRMを導入することで、顧客管理と営業活動が効率化し、成約率やリピート率が向上します。特に、営業プロセスの可視化により、商談の進捗を一元管理できるため、戦略的な営業活動が可能になります。

8. コストと運用規模|MAは月額課金、CRMはライセンス制が主流

MAツールの料金体系は、リード数やメール配信数に応じた月額課金が一般的です。導入時には、コンテンツ制作やシナリオ構築のコストも発生するため、長期的な運用計画が必要です。

CRMの料金体系は、ユーザー数に応じたライセンス課金が主流です。大規模な企業では、カスタマイズやシステム統合のための追加コストが発生することもあります。

9. どの企業に適しているか|MAはリード育成、CRMは営業管理向け

MAは、リード獲得と育成を重視する企業に適しています。特に、BtoBビジネスにおいて、長期的なナーチャリングが必要な業種(SaaS、製造業、コンサルティングなど)に向いています。

CRMは、営業活動やカスタマーサポートを強化したい企業に適しています。営業チームの規模が大きく、顧客との接点が多い企業(不動産、金融、BtoBサービス業など)で特に有効です。

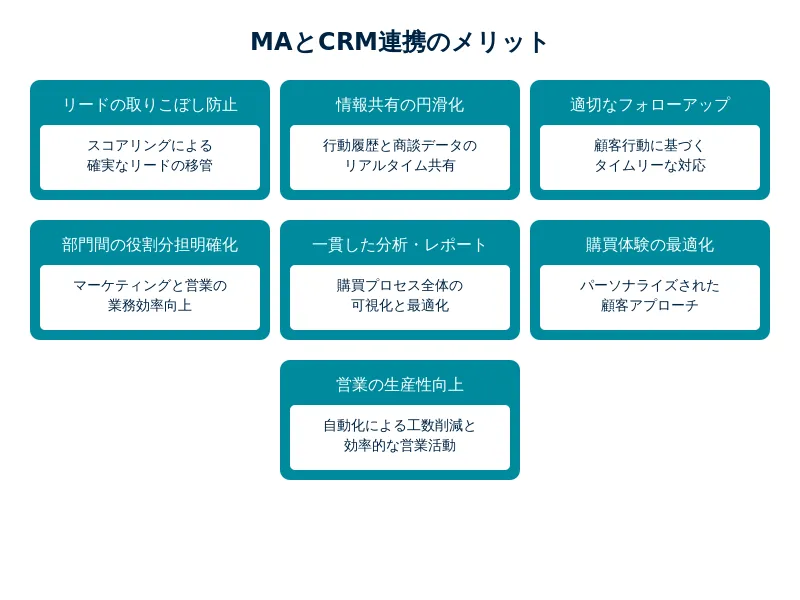

マーケティングオートメーションとCRMを連携するメリット

マーケティングオートメーション(MA)とCRMを適切に連携することで、マーケティング施策の精度向上や営業効率の最大化が可能になります。

ここでは、MAとCRMの連携がもたらす具体的なメリットを7つの観点から解説します。

- リードの取りこぼしを防ぎ、商談機会を最大化

- 営業とマーケティングの情報共有がスムーズに

- フォローアップのタイミングを逃さない

- 部門間の役割分担が明確になり、業務効率が向上

- 購買プロセス全体のレポート・分析が一貫して行える

- 顧客ごとの購買体験を最適化できる

- 営業の工数削減と生産性向上

リードの取りこぼしを防ぎ、商談機会を最大化

MAとCRMを連携させることで、見込み顧客の管理プロセスが改善され、リードの取りこぼしを防ぐことができます。MAで獲得・育成されたリードは、スコアリングによって評価され、一定の基準に達した時点でCRMに自動登録されるため、営業担当者が確実にフォローできます。

例えば、ウェブサイトでの資料ダウンロードやセミナー申し込みを行った見込み顧客は、その後の行動データ(メール開封率やサイト訪問頻度など)に基づいてスコアリングされ、商談化の可能性が高いリードとしてCRMに移管されます。これにより、営業担当者はより確度の高いリードに集中し、タイムリーなアプローチが可能になります。

営業とマーケティングの情報共有がスムーズに

MAとCRMが連携することで、営業部門とマーケティング部門間の情報共有がスムーズになります。**MAで蓄積された見込み顧客の行動履歴(閲覧ページ、メールクリック、資料ダウンロードなど)**がCRMに反映されるため、営業担当者は顧客の関心度や検討状況をリアルタイムで把握できます。

一方で、CRMに記録された商談結果や受注・失注のデータをマーケティング部門が分析することで、より効果的な施策やコンテンツの改善が可能になります。例えば、特定の業界や企業規模における成約率が高いと判明した場合、マーケティングチームはそのターゲット層に特化したキャンペーンを企画し、営業活動を強化できます。

フォローアップのタイミングを逃さない

MAとCRMの連携により、顧客の行動に応じたリアルタイムなフォローが可能になります。例えば、価格ページの閲覧やセミナー参加後のアンケート回答といった行動をトリガーとして、CRM上にアラートを生成し、営業担当者に通知を送るといった仕組みが構築できます。

この仕組みを活用することで、営業担当者は購買意欲が高まっているタイミングで最適なアプローチを実施できます。例えば、製品比較ページを頻繁に閲覧している顧客には、関連する導入事例を提供し、価格ページを閲覧している顧客には見積もり提案を行うといった、状況に応じたアクションが可能になります。

部門間の役割分担が明確になり、業務効率が向上

MAとCRMを連携させることで、マーケティング部門と営業部門の役割分担が明確になります。マーケティング部門はリードの獲得・育成に専念し、営業部門は商談確度の高いリードへのアプローチに集中できるため、それぞれの業務効率が向上します。

例えば、マーケティング部門はリードナーチャリング(メールキャンペーンやコンテンツ配信)を通じてリードの質を高める一方、営業部門はスコアリングにより選別されたホットリードにフォーカスし、成約率を向上させるといった形で役割が分担されます。

購買プロセス全体のレポート・分析が一貫して行える

MAとCRMのデータを統合することで、マーケティング施策から商談、受注に至るまでの一連の購買プロセスを可視化し、分析することが可能になります。例えば、キャンペーンの効果測定やマーケティング施策ごとの売上貢献度を把握することで、ROI(投資対効果)を最適化できます。

たとえば、特定の広告キャンペーンを通じて獲得したリードが、どの程度商談に繋がり、最終的に成約したかを分析することで、効果的なマーケティング戦略を策定することができます。これにより、リソースの最適配分や今後の施策の方向性を明確にすることが可能になります。

顧客ごとの購買体験を最適化できる

MAとCRMの連携により、顧客の興味や行動履歴に基づいたパーソナライズされたアプローチが可能になります。例えば、CRMに蓄積された過去の購入履歴や問い合わせ履歴と、MAで取得した行動データ(サイト閲覧履歴やメール開封状況)を組み合わせることで、より適切な情報提供ができるようになります。

この仕組みを活用することで、顧客が必要とする情報を最適なタイミングで提供し、購買プロセスのスムーズな進行を支援できます。例えば、契約更新の時期が近づいた顧客に対して自動でフォローアップメールを送る、興味を持った製品に関連する導入事例を提案するといった施策が考えられます。

営業の工数削減と生産性向上

MAとCRMの連携により、営業担当者の負担が軽減され、生産性が向上します。例えば、CRMのリード情報をもとに、MAで自動的にフォローアップメールを配信することで、営業担当者が手作業でメールを送る手間を省くことができます。

また、スコアリングを活用して優先度の高いリードを抽出し、商談の成功確率を高めることで、営業活動の効率が向上します。加えて、CRM上でのレポート機能を活用することで、営業担当者は自分のパフォーマンスや進捗を可視化し、改善点を明確にできます。

マーケティングオートメーションとCRMの具体的な連携方法

MAとCRMの連携活用は企業の成長を加速させる重要な要素となっています。ここでは、実際のビジネスシーンで効果を発揮する具体的な連携方法を解説します。

- 自動スコアリングと営業アラートの連携

- ステップメールを活用したナーチャリングと履歴共有

- 既存顧客へのアップセル・クロスセル施策の強化

- イベント・ウェビナー後のフォロー自動化

- 休眠リードの掘り起こしと再アプローチ

自動スコアリングと営業アラートの連携

MAとCRMの連携により、自動スコアリングを活用した営業アラートの仕組みを構築できます。まず、MAシステム内でウェブサイトの行動データを基にリードスコアリングを実施します。製品ページの閲覧回数、資料ダウンロード、メールのクリック率などの行動にスコアを付与し、一定の閾値を超えた場合にCRMへ自動で情報を連携する仕組みです。

例えば、価格ページの閲覧には10点、導入事例のダウンロードには15点といった具合にスコアを設定し、合計が50点を超えた場合に営業アラートを送信することができます。これにより、営業担当者は購買意欲の高まった見込み顧客に対して、適切なタイミングでアプローチが可能になります。さらに、行動履歴データもCRMに共有されるため、より精度の高い営業戦略を展開できます。

ステップメールを活用したナーチャリングと履歴共有

見込み顧客の育成において、MAを活用したステップメール配信は非常に効果的です。新規リードに対して段階的にコンテンツを提供することで、製品やサービスの理解を深め、商談化の可能性を高めます。

例えば、初回接触時には基本的な製品情報を送信し、その後は導入事例やユースケース、詳細な技術情報など、顧客の理解度に応じた最適なコンテンツを提供します。これらのメール配信に対する反応(開封、クリック、資料ダウンロードなど)は、CRMにリアルタイムで反映され、営業担当者がリードの関心度を判断する材料となります。

CRM上で履歴を確認しながらアプローチすることで、顧客の興味に応じた適切な提案が可能になり、ナーチャリングから商談化までのプロセスをスムーズに進めることができます。

既存顧客へのアップセル・クロスセル施策の強化

CRMに蓄積された顧客データを活用することで、アップセル・クロスセル施策を効率的に展開できます。まず、過去の購入履歴や問い合わせ内容を分析し、追加提案が有効なタイミングや顧客ニーズを特定します。

例えば、ある製品の利用頻度が高い顧客に対しては、上位プランへのアップグレードを提案したり、関連製品を組み合わせたクロスセルの提案を行うことが可能です。これらの分析結果をもとに、MAを活用して自動的にフォローアップシナリオを設計し、

- 購入から3ヶ月後に関連製品の案内を送信

- 利用頻度が増加したタイミングで上位プランの提案を行う

といったアプローチが可能になります。さらに、これらのやり取りの履歴はCRMに反映され、営業担当者の次のアクションの判断材料として活用できます。

イベント・ウェビナー後のフォロー自動化

企業セミナーやウェビナーの運営において、MAとCRMの連携は非常に効果的です。まず、MAを使用してターゲット層への告知メールを配信し、申し込みデータを収集します。イベント参加者の情報はCRMに自動的に反映され、営業担当者はイベント前から参加予定者の情報を把握できます。

イベント終了後は、MAを活用して体系的なフォローアップを実施します。具体的には、参加者へのアンケート送付、録画データの案内、関連資料の提供などを自動で行い、リードの関心を維持します。

また、フォローに対する反応(メール開封や資料ダウンロードなど)をリードスコアに加算することで、商談化の可能性が高い顧客を特定し、営業担当者が優先的にアプローチすることができます。こうしたイベント起点の商談創出から成約までのプロセスをCRMで管理することで、ROI測定も容易になります。

休眠リードの掘り起こしと再アプローチ

過去に接点があったものの商談化に至らなかったリードに対して、MAとCRMを活用することで再アプローチが可能になります。まず、CRMから長期間接触のないリードを抽出し、失注理由に応じたセグメント化を行います。

例えば、「価格面で折り合いがつかなかったリード」や「検討時期が合わなかったリード」といった分類を行い、それぞれに適したコンテンツを提供することで再アプローチを図ります。

具体的な施策として、

- 新機能の追加や価格改定の案内

- 競合との差別化を示す最新の導入事例

- 市場の動向レポートを提供し、再検討を促す

といったメールキャンペーンを実施し、興味を示したリードにはスコアを加算し、一定の基準を満たした時点で営業担当者に通知を送る仕組みを構築します。これにより、過去に失注したリードの再商談化が促進され、営業の成約機会を増やすことができます。

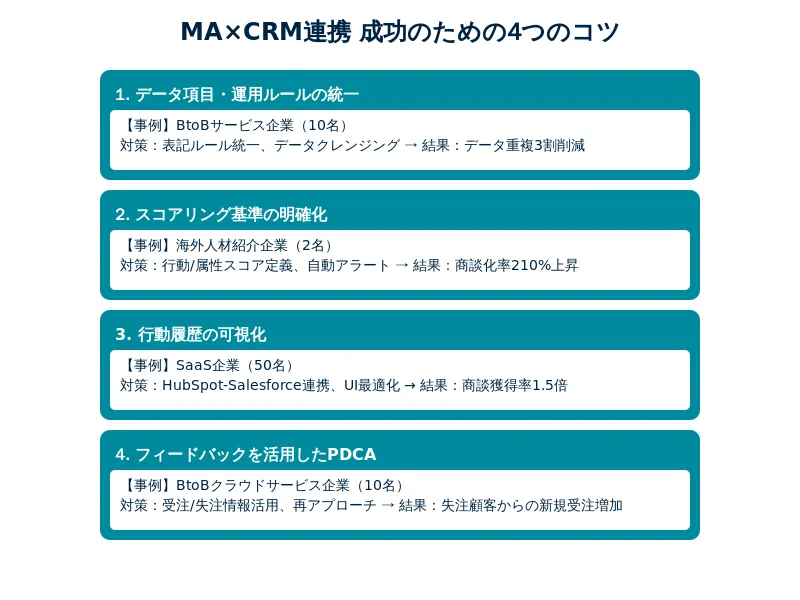

【弊社事例】マーケティングオートメーションとCRMを連携させるコツ4選

マーケティングオートメーション(MA)とCRMの連携は、理論上のメリットは理解できても、実際の導入・運用では多くの課題に直面することが少なくありません。本章では、弊社が支援してきた事例をもとに、スムーズな連携と成果を生み出すための4つのポイントを解説します。これらのノウハウは、実際のプロジェクトから得られた知見であり、確実な成果へとつなげるための重要なステップとなります。

MAとCRMのデータ項目・運用ルールを統一する

データの整合性確保は、MAとCRMを連携させる上で最も重要な基盤となります。特に、会社名・担当者名・メールアドレスなどのデータ形式を統一し、重複を排除することが不可欠です。

事例:BtoBサービス企業(社員数10名)

この企業では、Excelで管理していた顧客データに表記ゆれが多く(例:「株式会社」「(株)」の混在)、CRM導入時に大きな混乱が生じました。導入支援プロジェクトでは、以下の対策を実施しました。

- 表記ルールの統一:「株式会社」を正式表記に統一し、一括置換ツールでデータ整備

- 役職・部署名の標準化:統一フォーマットを設定し、正規化を実施

- データクレンジング:不要なデータを整理し、重複レコードを削除

結果、データの重複が3割以上削減され、MAからCRMへのリード情報の受け渡し時に発生していた入力ミスや漏れが解消。より精度の高いターゲティングとセグメンテーションが可能になりました。

営業とマーケティングで「スコアリング基準」を明確にする

効果的なリードスコアリングを実現するには、営業部門とマーケティング部門が協力し、「ホットリード」の定義を明確にすることが重要です。

事例:海外人材紹介サービス企業(代表2名)

MAを導入していたものの、スコアの閾値が明確でなく、営業担当者の判断基準がバラバラでした。この課題を解決するため、以下の施策を実施しました。

- 行動スコアの定義:サービス詳細ページの閲覧や資料ダウンロードに+10点、国籍別の人材情報の閲覧に+15点を付与

- 属性スコアの適用:経営者や人事担当者には+5点、個人の問い合わせは-10点を設定

- スコア上限設定と通知:合計50点以上のリードを営業部門へ自動アラート送信

結果、「ホットリード」の基準が営業・マーケティング間で統一され、商談化率が2か月連続で210%上昇。営業リソースの最適化が実現しました。

MAの配信履歴・行動履歴をCRMで可視化する

MAで蓄積された顧客の行動データをCRMで「見える化」することで、営業活動の精度を高めることが可能です。特に、メールの開封・クリック履歴、Webサイトの閲覧履歴、フォーム送信状況などのデータを、営業担当者が直感的に把握できるようにすることが重要です。

事例:SaaS企業(従業員50名)

この企業では、マーケティング部門が大量のメールやセミナー告知を配信していたものの、営業部門は顧客の反応状況を把握できていませんでした。そこで、以下の対策を実施しました。

- HubSpot(MA)とSalesforce(CRM)を連携し、メールの開封・クリック履歴を自動同期

- 資料ダウンロードページの閲覧回数をCRMで可視化し、リードの関心度を判断できるよう設定

- 最新の行動データを営業が把握しやすいUI設計を導入

結果、営業担当者がアプローチ前に「最新メールを開封したリード」「特定ページを複数回閲覧したリード」を確認できるようになり、商談獲得率が約1.5倍に向上しました。

CRMへのフィードバックを活用してMA施策をPDCAする

MAとCRMの連携では、CRM側の商談結果や顧客フィードバックをMA施策の改善に反映させることが不可欠です。受注・失注データを分析し、適切なフォローアップやマーケティング施策に活かすことで、効果的なPDCAサイクルを構築できます。

事例:BtoBクラウドサービス提供企業(従業員10名)

この企業では、商談後の受注・失注情報がマーケティング部門に十分共有されておらず、施策改善のサイクルが機能していませんでした。そこで、以下の施策を導入しました。

- 受注後のフォロー強化:CRMに登録された契約プランや導入開始日をMAへフィードバックし、3か月後に追加提案のステップメールを自動送信

- 失注理由をマーケ施策に活用:CRMの失注理由をMAと連携し、「予算合わず:他社比較検討中」などのケースには、再検討時期を想定したキャンペーンを展開

- 再アプローチ施策の最適化:CRMの商談データをもとに、価格改定時や機能アップデート時に失注リードへ優先的に案内を実施

結果、失注顧客への再アプローチから新規受注につながるケースが増加し、失注顧客の再獲得率が20%向上しました。

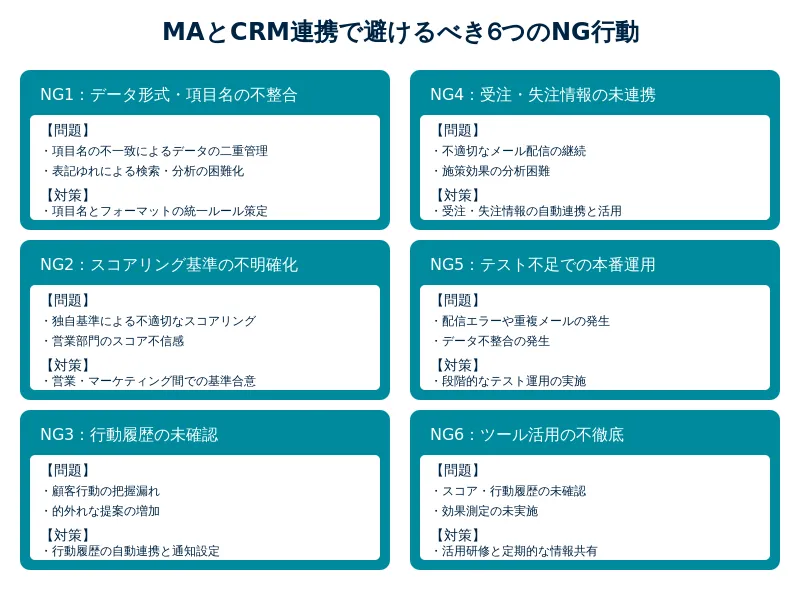

【必読】マーケティングオートメーションとCRMの連携で避けるべき6つのNG行動

マーケティングオートメーション(MA)とCRMの連携は、企業の営業・マーケティング活動を大幅に効率化する一方で、適切な運用ができていなければ、導入効果が十分に発揮されないケースもあります。

ここでは、MAとCRMの連携でよくある失敗とその対策を解説します。事前に理解し、適切な対処を行うことで、スムーズな運用と成果の最大化が可能になります。

データ形式や項目名の不整合を放置する

MAとCRMのデータ項目が統一されていないと、データの整合性が崩れ、リード管理や分析が機能しなくなる恐れがあります。例えば、以下のようなケースが発生すると、営業やマーケティング部門での混乱を招きます。

▼データ形式や項目名に関するNG例

1.MAでは「会社名」、CRMでは「企業名」と異なる項目名を使用し、同期時にデータの二重管理が発生

2.「株式会社」と「(株)」など表記ゆれが多く、検索や分析時にリード情報が統一されない

3.顧客情報のフォーマットが統一されておらず、名寄せ処理に時間がかかる

▼対策例

1.項目名とフォーマットの統一ルールを策定し、システム間のデータ整合性を確保

2.データクレンジングを定期的に実施し、表記ゆれや重複を防ぐ

3.リード登録時の入力ルールを明確化し、標準化された情報管理を徹底このような状況では、マーケティング施策の効果測定が困難になり、営業担当者が最新の情報を正しく取得できないため、商談の成功率が低下する可能性があります。

したがい、データの一貫性を確保することをはじめ、入力に関するルールを定めることで、CRMとMAの連携がスムーズに機能し、営業・マーケティングのパフォーマンス向上につながりますのでぜひ実施してください。

営業とマーケティングで「ホットリード」の基準を決めずにスコアリングを実装すると、機能しない

スコアリングの基準が営業とマーケティングの間で合意されていないと、適切なリード管理ができず、営業部門がスコアを信用しなくなる可能性があります。特に、以下のようなケースが発生すると、商談化率の低下を招きます。

▼スコアリング基準が不明確な場合のNG例

1.MA担当者が独自にスコアリング基準を設定し、営業が「このスコアは役に立たない」と判断して活用しなくなる

2.「資料ダウンロードで+10点」「メール開封で+5点」など曖昧なルールでスコアを付与し、実際の購買意欲と乖離が発生

3.営業がリードのスコアを信頼できず、MAを活用したリードの優先順位付けが形骸化

▼対策例

1.営業とマーケティングで「ホットリード」の基準を合意し、スコアリングルールを策定

2.スコアリング基準を定期的に見直し、実際の商談結果と照らし合わせて最適化

3.スコアに基づくアラートやリード通知の仕組みを整備し、営業が適切に活用できる環境を整えるスコアリングの運用が適切でないと、リードの優先度を見誤り、商談の機会を逃してしまいます。そこで、スコアリングの基準を明確にし、営業とマーケティングの双方で運用できる仕組みを構築するために、上記対策を実施していくことが重要になります。

MAの行動履歴やキャンペーン結果を営業が確認できないと、適切なフォローができない

営業担当者が顧客の行動履歴を把握できないと、適切なアプローチができず、商談機会を逃すリスクが高まります。特に、以下のようなケースが発生すると、営業活動の精度が低下します。

▼営業がMAの行動履歴を確認できない場合のNG例

1.営業担当者が「CRMに情報があるから」と思い込み、MAの行動履歴を確認しない

2.「メールを何回も開封したリード」「特定の製品ページを頻繁に閲覧したリード」などを営業が把握できず、適切なフォローができない

3.商談での提案が的外れになり、顧客から「必要ない」と断られるケースが増加

▼対策例

1.CRMにMAの行動履歴を自動連携し、営業が簡単に確認できる環境を整備

2.「メール開封」「価格表ダウンロード」などの行動データをスコア化し、営業に通知

3.営業とマーケティングの定期ミーティングを実施し、顧客行動データの活用方法を共有営業担当者がMAの行動履歴を活用することで、リードの興味関心を正確に把握でき、より効果的な営業アプローチが可能になります。

受注・失注情報をMAにフィードバックしないと、施策改善が進まない

CRMで商談の受注・失注が記録されても、その情報がMAに反映されないと、マーケティング施策の効果検証ができず、改善のサイクルが回りません。特に、以下のような状況では問題が発生します。

▼受注・失注情報がMAに反映されない場合のNG例

1.失注したリードに対して、同じプロモーションメールが送られ続け、逆効果になる

2.受注した顧客にも継続的に「資料請求のご案内」などが送られ、不信感を抱かれる

3.どの施策が最も受注につながっているかの分析ができず、マーケティング施策の最適化が困難

▼対策例

1.受注・失注情報をMAと連携し、適切なフォロー施策を自動化

2.失注理由をMAに記録し、「価格がネック」「時期尚早」などの要因別に再アプローチシナリオを構築

3.受注した顧客には、自動でアップセル・クロスセル施策を展開受注・失注情報をMAにフィードバックすることで、マーケティング施策の改善がスムーズに進み、見込み顧客への適切なアプローチが可能になります。ぜひ実践しましょう。

テストを十分に行わず、一度に全ての機能を本番運用してしまう

MAとCRMを連携した直後に、複雑なシナリオや大量のステップメールを一斉に稼働させると、予期せぬトラブルが発生するリスクが高まります。特に以下のような問題が発生すると、システム全体が混乱に陥る可能性があります。

▼テスト不足によるNG例

1.一度にすべてのシナリオを本番稼働 → 配信エラーや重複メールの送信が発生し、顧客の不信感を招く

2.スコアリング設定を事前に検証せず運用開始 → 意図しないリードが優先され、営業のアプローチ精度が低下

3.フォームやAPI連携の動作確認をせずにデータを投入 → システム間のデータ不整合が発生し、リード情報が適切に管理されない

▼対策例

1.段階的なテスト運用を実施し、小規模な配信・連携テストから開始

2.ステップメールやスコアリングの検証を、テストデータを用いて事前に実施

3.フォーム・APIの動作チェックを行い、データの正確な流れを確認してから本番環境に移行このような事態が発生すると、システムの停止や運用の見直しが必要になり、結果として営業やマーケティングの生産性が低下してしまいます。

したがいこれらの対策を講じることで、システムの安定稼働を確保し、MAとCRMの連携がスムーズに機能するようになります。導入時には焦らず、段階的な運用開始を心がけることが重要です。

営業・マーケ担当者がMAツールにログインしない/スコアを見ないと、施策が機能しない

MAツールを導入したものの、営業・マーケティング担当者が適切に活用しないケースが多く見られます。特に以下のような状況が発生すると、MAの価値が十分に発揮されず、営業成果やマーケティング施策の効果が低下します。

▼MAツールを活用しない場合のNG例

1.営業担当者が「CRMだけ見ればよい」と考え、MAのスコアや行動履歴を確認しない

2.マーケティング担当者が施策の効果測定を行わず、単にメールを配信するだけになっている

3.商談化したリードがMAにフィードバックされず、同じリードにナーチャリングメールが継続送信されてしまう

▼対策例

1.営業担当者向けにMAツールの活用研修を実施し、スコアや行動履歴を活用する仕組みを定着させる

2.マーケティング部門が定期的に施策レポートを作成し、営業部門と情報を共有するフローを確立

3.MAとCRMを連携し、商談化したリードには自動でナーチャリングメールを停止する設定を導入営業・マーケティング双方がMAのデータを積極的に活用し、定期的な情報共有を行うことで、リードの質を向上させ、商談化率を高めることができます。MAツールを「導入して終わり」ではなく、「日常的に活用する仕組み」を整備することが重要です。

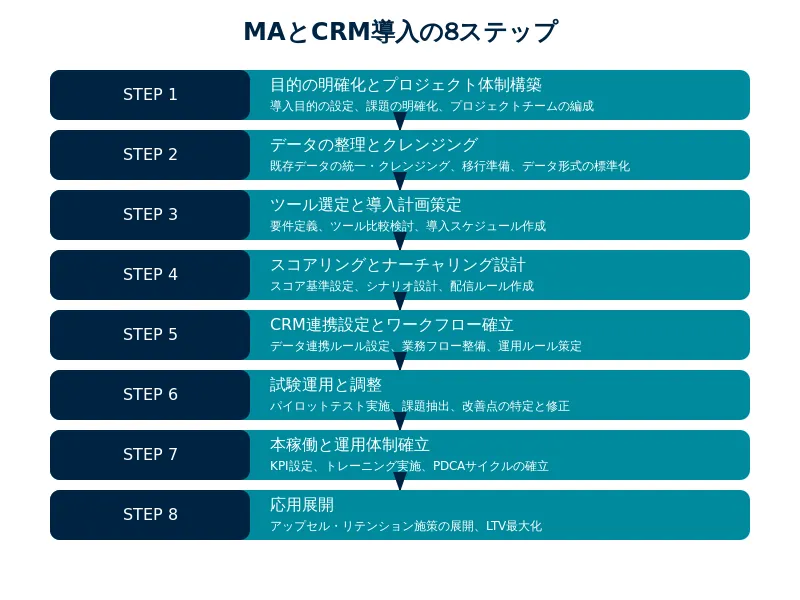

【手順公開】マーケティングオートメーションとCRMの具体的な導入ステップ

マーケティングオートメーション(MA)とCRMを導入し、効果的に連携させるためには、計画的な実施と段階的な運用が欠かせません。

ここでは、実際のプロジェクト経験をもとに、各フェーズごとに注意すべきポイントを押さえながら、導入から本稼働までの手順を解説します。

STEP1|導入の目的を明確にし、プロジェクト体制を構築する

MAとCRMを導入する際、最も重要なのは「なぜ導入するのか?」という目的を明確にすることです。目的が曖昧なままでは、ツールの選定や運用フローの設計が適切に進まず、結果として期待した成果が得られません。

例えば、BtoB向けクラウドサービスを提供するA社では、以下の課題を抱えていました。

▼BtoB向けクラウドサービスA社の課題

・マーケティングと営業の連携が不十分で、商談の進捗状況が不透明

・リード管理が属人的で、温度感の高いリードが適切に引き継がれていない

・問い合わせ対応の履歴がバラバラに管理されており、適切なフォローができていないこれらの課題を解決するため、A社は「リードの獲得から商談化までのプロセスを一元管理し、受注率を向上させる」ことを目的に、MAとCRMの導入を決定しました。

STEP2|データの整理とクレンジングを行い、移行準備を整える

MAとCRMを効果的に運用するためには、正確なデータが不可欠です。A社では、既存のExcelやスプレッドシートに散在していたリード情報を整理し、MAとCRMに移行する準備を進めました。

▼データ移行前に行った作業

1.リードデータの統一とクレンジング

・不要なデータを削除:数年前のリードや重複登録を排除

・表記ゆれの統一:「(株)」「株式会社」などを統一し、検索性を向上

・不完全なデータの補完:メールアドレスや担当者名の欠損データを修正

2.MAとCRMで管理するデータの役割を明確化

・MAで管理:リードの行動履歴(サイト訪問、資料DL、メール開封など)

・CRMで管理:商談情報(案件進捗、受注履歴、担当営業など)

3.データ移行のルールを策定

・MAとCRM間のデータ同期タイミングを設定(リアルタイム/日次更新)

・スコアリングによるリードの「ホット化基準」を決定(スコア50以上でCRMへ連携)このように、データを正しく整理・クレンジングすることで、導入後の運用がスムーズになり、精度の高いマーケティング施策や営業活動が可能になります。

STEP3|ツールを選定し、導入計画を策定する

MAとCRMを選定する際には、自社のビジネスモデルや運用フローに適したツールを選ぶことが重要です。A社では、以下の観点からツールを選定しました。

▼A社のツール選定基準

1.マーケティング部門が使いやすいか(直感的なUI・テンプレートの充実)

2.営業部門との連携がスムーズか(CRMとのデータ連携の容易さ)

3.スモールスタートが可能か(初期コストが抑えられる)

4.スコアリングや自動化機能が充実しているか(リード育成の効率化)A社はこれらの基準をもとに、MA・CRMツールとしてHubSpotを導入しました。その際の導入計画として、A社では詳細な導入スケジュールを以下の通り策定しました。

| フェーズ | 期間 | 主な作業内容 |

|---|---|---|

| 1. キックオフ | 1週間 | 目的の確認、チーム編成 |

| 2. データ移行 | 2週間 | 既存データの整理・クレンジング、移行テスト |

| 3. 初期設定 | 2週間 | ツールの設定、ワークフロー構築 |

| 4. 試験運用 | 3週間 | 一部営業チームでテスト導入、フィードバック収集 |

| 5. 全社展開 | 2週間 | 本稼働、運用ルールの確立 |

このように、フェーズごとにタスクを明確化し、試験運用を挟むことで、スムーズな本稼働を実現できます。

Step4|スコアリングとナーチャリングシナリオを設計する

MAとCRMを効果的に活用するためには、リードのスコアリングとナーチャリングシナリオの設計が欠かせません。A社では、「関心の高い見込み顧客を、営業にとって有益なリードへと育成する」ことを目的に、スコアリングとシナリオの設計を進めました。

まずはスコアリングです。A社では、以下のようにスコアを設定しました。

| 行動 | スコア |

|---|---|

| 製品ページを3回以上閲覧 | +10点 |

| 資料ダウンロード | +15点 |

| メール開封 | +5点 |

| メールのリンクをクリック | +8点 |

| ウェビナー参加 | +20点 |

| 価格ページを閲覧 | +25点 |

また、属性スコアとして、以下のように業種や役職に基づいた加点・減点を行いました。

| 属性 | スコア |

|---|---|

| 経営層・決裁者 | +10点 |

| 予算決定権なし | -10点 |

| 競合企業 | -30点 |

スコアが50点以上に達したリードは、CRMに自動連携され、営業チームへ通知が送信される仕組みを導入しました。

また、シナリオ設計として、A社ではリードの興味関心に応じたシナリオメールを作成し、段階的にコンテンツを提供する戦略を採用しました。

| フェーズ | メール配信内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 1. 初回コンタクト | 製品概要、業界トレンド資料 | 基礎情報の提供 |

| 2. 興味喚起 | 導入事例、関連製品の紹介 | 興味・関心の深化 |

| 3. 比較検討 | 競合比較表、ROIシミュレーション | 具体的な導入検討を促進 |

| 4. 決定フェーズ | 価格情報、無料トライアル案内 | 商談・成約の後押し |

A社では、これらのシナリオをMAの自動配信機能を活用して実施し、リードの興味に合わせたコンテンツ提供を行いました。

このようにスコアリングとナーチャリングシナリオを設計することで、ホットリードを確実に特定し、営業が優先的にアプローチできる環境を整えました。

STEP5|CRMとの連携設定とワークフローの確立

スコアリングとナーチャリングシナリオの設計が完了したら、次はCRMとのデータ連携とワークフローの確立です。A社では、以下の3つのポイントを重視しました。

▼CRMへのリード移管ルールの設定

・スコア50以上:CRMに自動登録 → 営業へ通知

・スコア30~49:MA内で追加のナーチャリング → 反応次第でCRMへ移行

・スコア30未満:ナーチャリング継続、営業には引き渡さないまた、MAから移管されたリードを適切に管理するため、A社ではCRMのワークフローを以下のように設定しました。

| ステータス | 定義 | 次のアクション |

|---|---|---|

| 新規リード | CRMに自動登録されたリード | 営業担当が初回コンタクト |

| フォロー中 | 商談に発展する可能性あり | 追加情報提供・ニーズヒアリング |

| 商談中 | 具体的な提案を進行中 | 見積もり提出・デモ実施 |

| 受注 | 契約成立 | 導入支援・カスタマーサクセスへ引き継ぎ |

| 失注 | 契約に至らなかった | MAに戻し、再ナーチャリング |

営業が対応を開始したリードは、MAのナーチャリングメールを停止し、CRM上でのフォローに移行するルールを定めることで、重複したアプローチを防ぎました。

STEP6|試験運用と調整(パイロットテストの実施)

本格運用前に、一部の営業チームとマーケティングチームでパイロットテストを実施し、問題点を洗い出すことが重要です。A社では、以下のステップで試験運用を進めました。

▼試験運用で判明した課題と改善策

課題1:スコア50以上のリードが多すぎて、営業対応が追いつかない

→ 改善策:スコア基準を調整し、価格ページの閲覧など高関心の行動を加点対象とする

課題2:一部の営業担当がMAのデータを十分に活用していない

→ 改善策:営業向けのトレーニングを実施し、MAデータの活用方法を指導

課題3:ナーチャリングメールの開封率が低い

→ 改善策:件名を工夫し、より興味を引く内容に変更

▼試験運用の進め方

1.営業担当5名を選定し、MAとCRMを活用したリード管理を試験運用

2.スコアリング基準の精度を検証(リードの温度感が適切か)

3.ナーチャリングシナリオの反応率を確認(メール開封率・クリック率を分析)

4.営業フローの課題を特定(アプローチのタイミングやリード移管の妥当性)このように、試験運用でのフィードバックをもとに、MAとCRMの設定を最適化するようにしました。

Step7:本稼働 & 運用体制の確立

試験運用を経て得られたフィードバックをもとに、A社ではMAとCRMの本稼働に移行しました。本稼働フェーズでは、以下の3つのポイントを重視しました。

▼MA・CRMの本稼働フェーズでの3つのポイント

1.営業・マーケティングのKPIを設定し、運用ルールを確立

2.営業担当者へのトレーニング実施

3.定期的なPDCAサイクルの実施ポイント1|営業・マーケティングのKPIを設定し、運用ルールを確立

本格運用に際し、営業部門とマーケティング部門の役割分担を明確にし、それぞれのKPIを設定しました。

| 部門 | KPI | 目的 |

|---|---|---|

| マーケティング | 月間リード獲得数(目標500件) | リード育成の成果を可視化 |

| マーケティング | MAから営業へ移管されるリードの割合(目標30%) | 質の高いリードの供給 |

| 営業 | MAから移管されたリードの商談化率(目標40%) | 営業活動の効率化 |

| 営業 | CRMに登録されたリードの受注率(目標20%) | 成約数の最大化 |

また、MAとCRMのデータが正しく同期されているかを毎週確認する「データ監査ルール」を設定することで、データの不整合を未然に防ぐことができました。

ポイント2|営業担当者へのトレーニング実施

A社では、営業チームに対してMAデータの活用方法に関するトレーニングを実施しました。

▼営業担当者へのトレーニング内容

・MAスコアの見方(ホットリードを特定するポイント)

・CRMでのリード管理(リードの進捗状況を適切に更新)

・適切なフォローアップ方法(初回アプローチのタイミングとコンテンツ活用営業チームがMAとCRMを効果的に活用できるようになったことで、MAリードの商談化率が30%から45%に向上しました。

ポイント3|定期的なPDCAサイクルの実施

運用開始後、A社では以下のPDCAサイクルを回すことで、継続的な改善を行いました。

▼実施したPDCAサイクルの

・データ分析(毎月のリード獲得数・商談化率・受注率をモニタリング)

・フィードバックの収集(営業チーム・マーケティングチームの定例会で課題を洗い出し)

・施策の改善(ナーチャリングメールのコンテンツ改善・スコアリング基準の微調整)本稼働後3か月で、リードの質が向上し、営業のアポイント取得率が1.5倍に増加しました。

STEP8|応用展開(アップセル・リテンション施策の実施)

さいごに、MAとCRMの基盤が整ったA社では、既存顧客へのアップセル・リテンション施策を本格化しました。この段階では、単なるリード管理に留まらず、顧客のライフタイムバリュー(LTV)を最大化することを目的に施策を展開しました。

アップセル施策:顧客の利用状況に応じたパーソナライズド提案

A社はCRMに蓄積された製品の利用データとMAの行動履歴を掛け合わせ、適切なタイミングでアップセルを提案しました。

| 顧客行動 | 施策内容 |

|---|---|

| 既存製品の利用頻度が増加 | 上位プランの提案メールを自動配信 |

| 特定の機能を頻繁に使用 | 関連する追加機能のデモ案内を送信 |

| サポート問い合わせが増加 | 有償サポートプランの案内 |

この施策により、アップセル成約率が25%向上し、平均契約単価が15%増加。さらにA社では、契約更新率を高めるため、MAを活用したフォローアップシナリオを導入することで、契約更新率が前年より20%向上することができました。

| 更新時期 | 施策内容 |

|---|---|

| 90日前 | 「契約更新時の特典案内」を送信 |

| 60日前 | 「利用状況レポート」と活用事例を提供 |

| 30日前 | 営業担当者が個別にフォローアップ |

以上、STEP1~8を解説してきました。

STEP1~4で基盤を整え、STEP5~6でシステム連携と運用テストを実施。STEP7で本稼働を開始し、STEP8でアップセルやリテンション施策を展開するまで具体例を、このご紹介しましたが、この手順を踏むことでMAとCRMの連携による業務効率化と売上拡大を実現することが可能です。ぜひ取り入れてみてください。

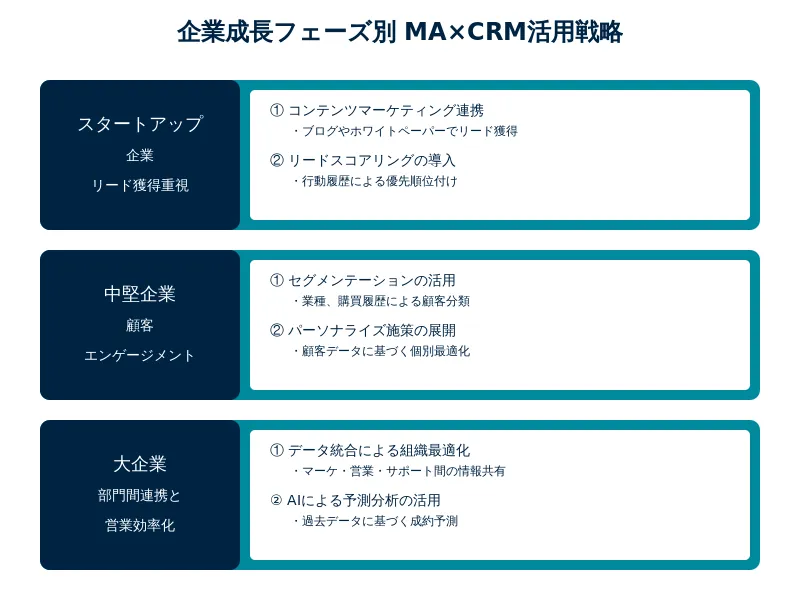

企業成長フェーズ別|MAとCRMの相乗効果を最大化する活用法

企業の成長フェーズによって、マーケティングオートメーション(MA)とCRMの最適な活用方法は異なります。スタートアップ、中堅企業、大企業では、それぞれ異なる課題や目的に対応する必要があります。

ここでは、各成長フェーズにおけるMAとCRMの効果的な活用戦略を具体的に解説し、どのように連携させることで最大の成果を得られるのかを紹介します。

スタートアップ企業|リード獲得を最優先にするMA活用戦略

スタートアップ企業にとって、最も重要なのは迅速かつ効率的にリードを獲得し、事業成長の土台を築くことです。そのため、MAを活用したデジタルマーケティングの強化が不可欠となります。

▼効果的な活用方法

1.コンテンツマーケティングとの連携

・ブログ記事やホワイトペーパーを活用し、MAを通じてリード獲得を促進する。

・CTA(Call To Action)を設置し、資料ダウンロードや問い合わせへ誘導。

2.スコアリングによる営業優先順位の設定

・ウェブサイト訪問回数や資料ダウンロード履歴を基にスコアリングを行い、商談化の可能性が高いリードを特定する。

・一定スコアに達したリードをCRMに自動連携し、営業が迅速にアプローチできる体制を整備する。

3.リードナーチャリングの自動化

・ステップメールを活用し、リードの関心度に応じた情報を段階的に提供する。

・例えば、初回接触時に基礎情報を送付し、その後導入事例や成功事例を送ることで、購買意欲を高める。スタートアップ企業では、MAを活用することで少ないリソースでも効率的なリード獲得と育成が可能になります。スコアリングによる優先順位付けや、自動化されたナーチャリング施策を組み合わせることで、営業担当者の工数を削減しながら、商談数を増やすことができます。

中堅企業|CRMを活用した顧客エンゲージメントの強化

中堅企業では、新規顧客の獲得に加え、既存顧客のリテンション(継続利用)やアップセル・クロスセルの強化が重要になります。CRMを活用し、蓄積されたデータを基にした高度な顧客管理が求められます。

▼効果的な活用方法

1.顧客データのセグメンテーション

・CRMのデータを活用し、業種や購買履歴、利用頻度に応じたセグメントを作成する。

・例えば、定期購入顧客、休眠顧客、単発購入顧客などに分類し、それぞれに適した施策を展開する。

2.パーソナライズされた情報提供

・MAとCRMを連携し、各顧客の行動データをもとに個別最適化したコンテンツを配信する。

・例えば、EC事業者なら「過去の購入履歴に基づいたおすすめ商品情報」、SaaS企業なら「契約更新前の活用提案」などを提供する。

3.ナーチャリング施策の最適化

・CRMのデータをもとに、顧客のエンゲージメント度合いを測定し、適切なタイミングでフォローアップを行う。

・例えば、サポート問い合わせが増えている顧客に対して、自動でFAQやヘルプガイドを送る施策を実施し、満足度を向上させる。中堅企業では、CRMを活用したデータ分析をもとに、既存顧客への最適なアプローチを設計することが重要です。パーソナライズされた情報提供を行うことで、顧客満足度を向上させるだけでなく、LTV(顧客生涯価値)の最大化を図ることが可能になります。

大企業|CRM×MAで部門間連携を強化し、営業効率を最大化

大企業では、複数の部署が異なるKPIを持ちながらも、全体として一貫した顧客体験を提供する必要があります。そのため、CRMとMAを連携させ、マーケティング・営業・カスタマーサポートのデータを統合し、組織全体での効率化を図ることが不可欠です。

▼効果的な活用方法

1.MAとCRMを統合し、リード管理を強化

・MAで獲得したリードをCRMと連携し、営業部門が適切なタイミングでアプローチできるようにする。

・例えば、ウェビナー参加者の行動履歴をMAで分析し、一定のスコアに達したリードのみをCRMへ引き渡す。

2.AIによる予測分析を活用した営業戦略

・AIを活用し、過去の商談データから成約しやすいリードを特定し、優先的にフォローする。

・例えば、「過去3か月間に5回以上資料をダウンロードしたリードは、成約率が20%高い」というデータを基に、営業チームがフォーカスするリードを明確化。

3.部門間の情報共有を強化し、顧客体験を向上

・CRMの顧客データをカスタマーサポート部門と共有し、問い合わせ対応や契約更新時のフォローを強化。

・例えば、サポート履歴をマーケティング部門と共有し、問い合わせの多い機能に関するガイド記事や動画をMAで自動配信。CRMとMAを組み合わせることで、企業全体のデータ活用を最適化し、営業の効率向上や顧客満足度の向上を実現できます。特に、大規模な組織では部門間での情報共有が課題となるため、データを一元管理し、各部門がリアルタイムで情報を活用できる環境を整えることが成功の鍵となります。

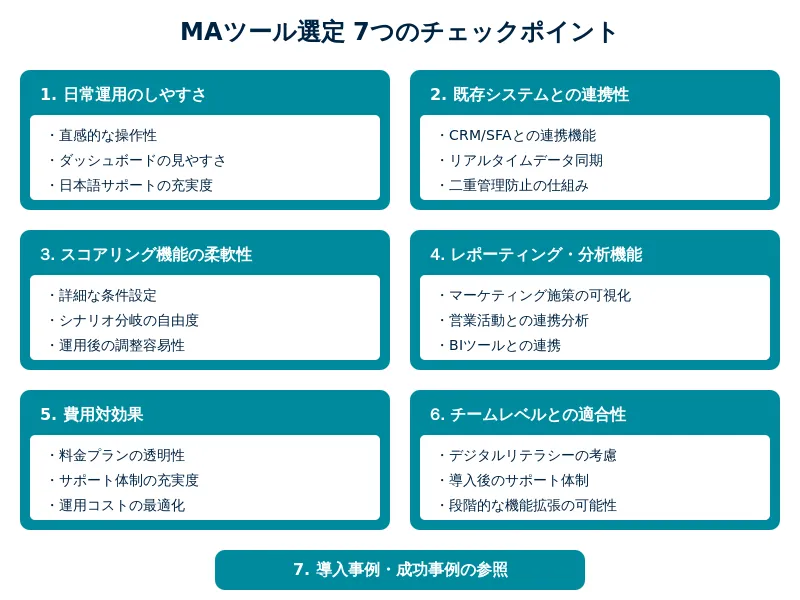

失敗しないためのチェックポイント|マーケティングオートメーションツールの選び方

マーケティングオートメーション(MA)ツールの選定は、導入後の効果を大きく左右する重要な意思決定のひとつです。適切なツールを選ぶことで、リード獲得・育成の効率化、営業の商談化率向上、マーケティング施策の最適化が可能になります。

ここでは、ツール選定時に考慮すべきポイントを詳しく解説し、実際の運用を見据えた選び方を紹介します。

日常運用のしやすさ|UI/UXと操作性の確認

MAツールの使いやすさは、導入後の定着度と成果に直結します。運用担当者がスムーズに操作できる環境を整えることが、施策の実行スピードを左右します。

▼「日常運用のしやすさ|UI/UXと操作性の確認」のチェックポイント

1.直感的な操作が可能か

・ドラッグ&ドロップで簡単にシナリオを作成できるか

・メールやランディングページの作成がコーディング不要で可能か

2.ダッシュボードの見やすさ

・必要なKPIをリアルタイムで確認できるか

・営業・マーケティング担当ごとにカスタマイズ可能か

3.日本語対応のヘルプ・サポート体制

・FAQや動画マニュアルの充実度

・ベンダーのサポート品質(対応時間・言語)運用が複雑すぎると、チームの活用が進まず、せっかくのMAツールが形骸化するリスクがあります。導入前に無料トライアルやデモを活用し、現場の担当者が直感的に使えるかを確認することが重要です。

CRM・SFAなど既存システムとの連携性

MAツールは、CRMやSFA(営業支援システム)と連携することで、リード管理や商談化の効率を最大化できます。

▼「CRM・SFAなど既存システムとの連携性」のチェックポイント

1.主要なCRMとの連携機能の有無

・SalesforceやHubSpot CRMなど、既存のCRMとスムーズに連携できるか

・APIを活用したカスタム連携の柔軟性

2.リアルタイム同期が可能か

・MAで獲得したリードデータが、CRMに自動で反映されるか

・商談状況や顧客ステータスがMA側にも反映されるか

3.二重管理を防ぐ仕組みがあるか

・CRMとMAの間でデータの重複や表記ゆれが発生しないか

・ZapierやIFTTTなどのノーコード連携ツールが活用できるかMAとCRMの連携がスムーズでないと、リード情報が分断され、営業のタイミングを逃してしまいます。選定時には、現在のシステム環境を整理し、最適な連携方法を検討することが必要です。

スコアリング・シナリオ構築の柔軟性

リードの購買意欲を評価し、適切なタイミングでアプローチするために、スコアリングとシナリオ設計の柔軟性は欠かせません。

▼「スコアリング・シナリオ構築の柔軟性」のチェックポイント

1.スコアリングの設定自由度

・ページ閲覧、メール開封、資料ダウンロードなど、細かく条件を設定できるか

・行動スコアと属性スコアの両方に対応しているか

2.シナリオ分岐の柔軟性

・条件ごとに異なるアクション(メール送信、担当者通知など)を設定できるか

・カスタマージャーニーに応じた施策を自動化できるか

3.運用開始後の調整のしやすさ

・スコアリングロジックやシナリオの修正が管理画面から簡単に行えるか

・運用データを基にPDCAを回しやすいかスコアリング機能が限定的だと、リードの優先順位付けがうまくできず、営業のリソース配分に影響を与えます。テスト運用を行いながら、最適なルールを構築することが重要です。

レポーティング・分析機能の充実度

MAツールは、データ分析による施策改善が前提となるため、レポーティング機能の充実度が重要です。

▼「レポーティング・分析機能の充実度」のチェックポイント

1.マーケティング施策の可視化

・メール開封率・クリック率・コンバージョン率の分析が簡単にできるか

・各施策のROI(費用対効果)が測定できるか

2.営業活動との連携

・商談化率や成約率と連動した分析が可能か

・CRMと統合し、営業成果とマーケティング成果を一元管理できるか

3.外部BIツールとの連携性

・TableauやLooker Studioなど、BIツールとデータ連携できるか

・ダッシュボードのカスタマイズ性が高いかレポート機能が不十分なツールでは、マーケティングの改善点を把握するのが難しくなります。事前にダッシュボードやデータ出力の仕様を確認し、実際の活用イメージを持つことが重要です。

費用対効果|価格体系とサポートの比較

MAツールの導入にはコストがかかるため、料金体系とサポート内容のバランスを見極めることが重要です。

▼「費用対効果|価格体系とサポートの比較」のチェックポイント

1.料金プランの透明性

・リード数課金、メール送信数課金など、料金体系を明確に比較できるか

・初期費用や追加機能のコストが発生するか

2.サポート体制の充実度

・日本語サポートがあるか(対応時間、メール・電話・チャットの有無)

・導入時のトレーニングやコンサルティングの有無

3.運用コストの最適化

・必要な機能に絞ってプランを選択できるか

・長期利用時の価格変動や、アップグレードの柔軟性費用対効果を最大化するためには、単にコストを抑えるのではなく、自社の運用規模に合ったプランを選択することが重要です。サポート体制が不十分だと、運用が滞るリスクがあるため、手厚い支援が受けられるベンダーを選ぶことも検討すべきポイントです。

既存チームのレベル感に合わせた機能バランスを考慮する

マーケティングオートメーション(MA)ツールの選定では、導入する企業のチーム構成やスキルレベルに適した機能を選ぶことが不可欠です。高度な機能を備えたツールを導入しても、現場の担当者が使いこなせなければ、活用が進まず、期待する成果を得られません。

▼「既存チームのレベル感に合わせた機能バランスを考慮する」のチェックポイント

1.チームのデジタルリテラシーを把握する

・MAやCRMの運用経験があるか

・データ分析やシナリオ設計ができるメンバーがいるか

2.導入後のサポート体制を確認する

・ベンダーによるトレーニングやサポートの有無

・外部コンサルタントの活用を検討する必要があるか

3.段階的な機能拡張が可能か

・初期導入時は基本機能のみ利用し、運用に慣れたら追加機能を導入できるか

・不要な機能が多すぎて、運用が煩雑にならないか例えば、デジタル施策の経験が少ない企業が、複雑なシナリオ構築機能を持つMAツールを選んでしまうと、設定や運用が難しくなり、結局活用されないケースが少なくありません。こうした事態を防ぐためにも、最初はシンプルな機能に絞り、チームの成長に合わせて拡張できるツールを選ぶのが賢明です。

実際の導入事例や他社の成功ケースを参考にする

MAツールの選定において、導入事例や他社の成功事例を参考にすることは、運用のイメージを具体化する上で非常に重要です。自社と類似する規模や業種の企業が、どのようにMAツールを活用しているのかを知ることで、最適なツールを選びやすくなります。

▼「実際の導入事例や他社の成功ケースを参考にする」のチェックポイント

1.同業他社の導入事例を確認する

・どのような目的で導入され、どのような成果を上げたか

・どのような機能が最も活用されているか

2.導入初期の課題とその解決策を知る

・導入時のハードルや運用の課題を事前に把握できるか

・導入後の定着化に向けた施策が明確になっているか

3.ユーザーコミュニティやサポートフォ

・ベンダーが提供するユーザー交流の場があるか

・FAQやチュートリアルが充実しているか例えば、スタートアップ企業が導入する際には、「導入から最初の3カ月でどの程度のリード獲得につながったのか」「運用体制の構築にどのくらいの時間がかかったのか」など、具体的な成功事例を参考にすると、より現実的な期待値を持つことができます。

このように、他社の導入事例を活用しながら、自社に合ったMAツールを選定することで、スムーズな運用開始と効果的な活用につなげることが可能です。

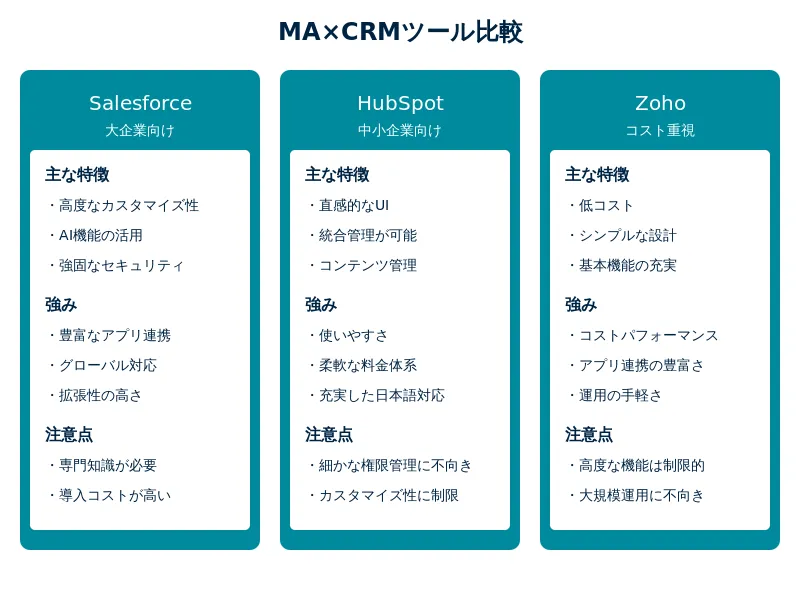

MAとCRMのデータ連携が可能なツール3選の紹介

Salesforce|高度なカスタマイズ性とAI活用が強みのCRM×MAツール

Salesforceは、世界最大規模のCRMプラットフォームとして知られ、そのMAツールであるPardot(Marketing Cloud Account Engagement)とのシームレスな連携を実現しています。特に大企業向けに設計されており、細かい承認フローや詳細な権限管理が可能な点が大きな特徴です。

▼Salesforceの主な特徴

1.高度なカスタマイズ性

・AppExchangeを通じて多様なアプリを追加可能

・独自のワークフロー設計で、企業ごとの運用に適応

2.AI機能「Einstein」の活用

・リードスコアリングや商談予測を自動化し、営業効率を向上

・過去のデータを基に、最適な顧客アプローチを提案

3.大規模企業向けの強固なセキュリティと拡張性

・複数部門やグローバル拠点でも統一運用が可能

▼導入時の注意点

1.高度な設定が可能な反面、専門的な知識が必要

2.初期導入費用が高く、運用コストも比較的高額このように、Salesforceは大企業向けの強力なMA×CRMソリューションであり、カスタマイズ性や拡張性を求める企業に最適な選択肢です。

HubSpot|中小企業に最適なオールインワン型のMA×CRMツール

HubSpotは、MAとCRMを統合的に提供するプラットフォームで、特に中小企業や成長企業に適した直感的なUIとコストパフォーマンスの高さが特徴です。専門知識がなくても運用しやすく、スモールスタートから本格的なマーケティング施策まで対応できます。

▼Hubspotの主な特徴

1.シンプルで使いやすいUI

・コーディング不要で直感的に操作できるワークフロー設計

・マーケティング、営業、カスタマーサポートの統合管理が可能

2.コンテンツマーケティングとの親和性が高い

・ブログ作成、SEO対策、SNS管理を一元化

・LP(ランディングページ)やフォームの作成が容易

3.無料版から始められる柔軟な料金体系

・無料プランでも基本的なCRM・MA機能を利用可能

・必要に応じて機能を段階的に拡張できる

▼導入時の注意点

1.大企業向けの詳細な権限管理や承認フローにはやや不向き

2.日本語サポートが充実しているが、カスタマイズ性はSalesforceほど高くないこのように、HubSpotは導入しやすさと成長企業向けの機能バランスを兼ね備えており、初めてMA×CRMを導入する企業に適した選択肢です。

Zoho|コストパフォーマンスに優れた中小企業向けのMA×CRMツール

Zohoは、コストを抑えつつ、基本的なMA×CRM機能を備えたツールで、特に中小企業や予算を抑えたい企業に適しています。シンプルな操作性と豊富なアプリ連携により、業務効率化を低コストで実現できます。

▼Zohoの主な特徴

1.低コストで導入可能

・他社MAツールと比較して、月額料金がリーズナブル

・小規模運用でも効果的な機能を搭載

2.基本機能が充実したシンプルな設計

・メール配信、フォーム作成、リードスコアリングを標準搭載

・シナリオ設計が簡単で、運用負荷が少ない

3.幅広いアプリとの連携が可能

・Zoho CRMとの完全統合に加え、外部アプリともAPI連携可能

・既存の業務システムとの連携が容易

▼導入時の注意点

1.カスタマイズ性はSalesforceやHubSpotと比べると制約がある

2.大企業向けの高度な機能や細かな権限管理には不向きこのように、Zohoは低コストでシンプルにMA×CRMを導入したい中小企業に最適で、基本的なマーケティングオートメーションを活用したい企業に適しています。

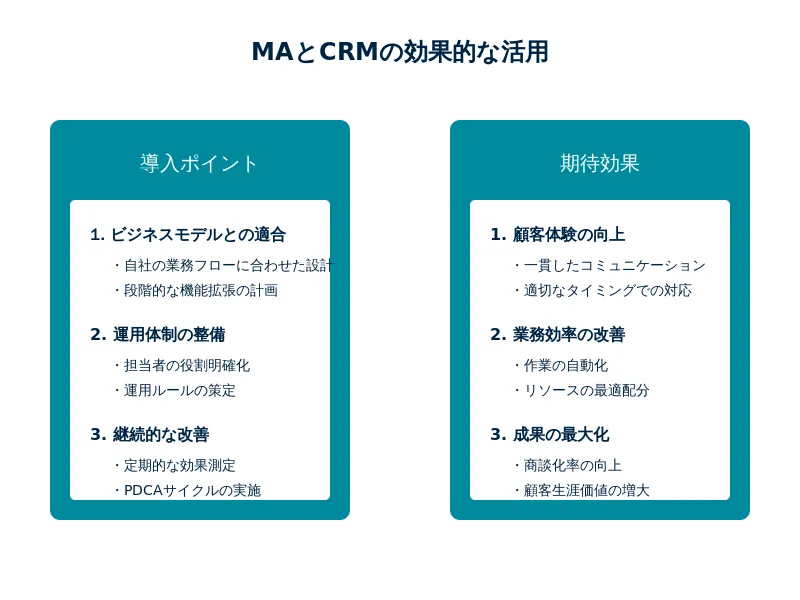

MAとCRMを理解し、最適な活用でビジネス成長を加速させよう

本記事では、マーケティングオートメーション(MA)とCRMの基本的な違いから、それぞれの活用方法、効果的な連携手法について詳しく解説しました。

MAは見込み顧客の育成とナーチャリングを、CRMは営業活動の最適化と顧客関係の強化を担います。これらを適切に組み合わせることで、リード獲得から商談化、成約後のフォローアップまで、一貫した顧客体験を提供することが可能ですが、導入しただけでは十分な成果を得ることはできません。

本記事で紹介した内容を参考に、自社のビジネスモデルや運用体制に適した形でシステムを導入・運用し、マーケティングと営業の一体化を実現してください。継続的な改善を重ねながら、顧客との関係を強化し、より高い成果を目指しましょう。